传统节日与养生之道的完美融合

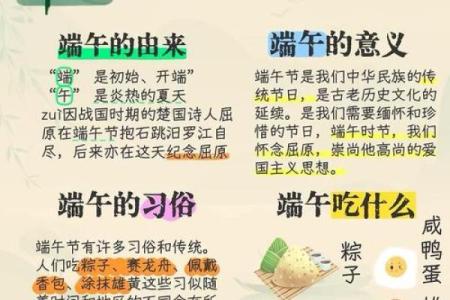

每年节令变化,随着季节的更替,五谷丰登的农耕生活与天文变化交织,形成了中国古代的传统节日。这些节日不仅是家国团圆的象征,更包含着调养身心、顺应自然的养生智慧。人们在节日的庆祝活动中,往往不自觉地进行着与天时相符的养生方式,从而形成了历代传承下来的节令与健康相伴的习俗。

节令与农耕:立春的食养智慧

立春作为农历二十四节气的第一个节气,标志着春天的到来。此时阳气上升,万物复苏,正是养生的关键时期。在古代,立春是农耕活动的重要起点,农人开始耕种,社会生活也因此进入新的节奏。根据《黄帝内经》的养生理论,“春夏养阳,秋冬养阴”,春季是阳气最旺盛的时候,人们应当借助春季的气候变化来进行身体调养。为了顺应季节特点,立春时节有“打春牛”之俗,寓意着新一年的丰收和健康。

传统的立春饮食习惯中,鲜嫩的蔬菜、清新的水果和富含蛋白质的食物成为主角。比如,春笋、野菜、豆芽等富含纤维的食材,不仅有助于清理体内的湿气,调整新陈代谢,还有助于消化系统的顺畅运转。古人常吃的“春饼”,寓意着迎接春天的美好愿景,薄如纸的饼皮象征着春天的温和与生机,配以时令蔬菜,口感清新、营养丰富。

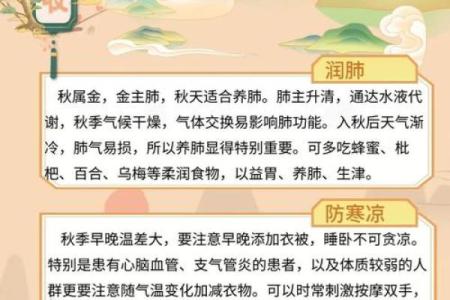

节令与天文:秋分的保养之道

秋分是二十四节气中的一个重要节气,代表着秋天的正式开始,白天与黑夜几乎等长。根据古代天文和农耕的知识,秋分时节气候干燥,人体内的阳气逐渐收敛,阴气渐增。这是一个需要注重养阴、保湿、健脾的时节。《黄帝内经》提到:“秋三月,早卧早起,广步于庭,是谓秋冬养藏。”秋季的节令不仅关乎农事的调整,也直接影响着人们的健康管理。

在秋分时节,传统的食疗注重补充体内的水分与阴液,避免燥气伤害身体。此时,食材选择上,传统饮食推荐“滋阴润燥”的食物,如银耳、枸杞、山药等,能滋润肺部,帮助身体对抗干燥气候。与此同时,秋分的祭祀活动也常常以祭祖为主,体现了家庭对自然和祖先的敬仰,这种文化行为本身也有助于增强家族凝聚力,缓解人们的心理压力,促进身心健康。

节日中的养生理念

随着社会的进步,传统节日的庆祝方式虽然发生了变化,但其中蕴含的养生理念依然得到了现代人的重视。以中秋节为例,月圆人圆的象征意义不仅体现了团圆的情感,也与秋季养生的主题相契合。如今,越来越多的人在中秋节期间,通过吃月饼、赏月等活动来调节身心,享受节日带来的和谐氛围。

现代人对养生的认知,已经不再局限于饮食,更注重生活方式的平衡。例如,秋冬季节,不少家庭会根据节气变化,调整作息时间,加入瑜伽、冥想等活动,以提高身心健康。此外,现代人还注重通过节日传承中的团聚与休息,增强免疫力,保持心理的健康。通过这些方式,传统节日与现代生活的结合,成为了健康文化的新象征,越来越多的人在繁忙的工作中,也能找到一份与自然同步的节奏。

起名大全

最近更新

- 女孩取名选彩字好吗?五行属性与寓意匹配度分析

- 2025年05月14日搬家有没有问题? 今天乔迁搬家是好日子吗?

- 博字取名男孩:结合五行的高分吉祥名字方案

- 求推荐刁姓富有创意的女孩名字,活泼开朗的

- 2025年农历三月三十能否作为开业黄道吉日? 适合开门做生意吗?

- 2025年农历四月廿六订婚适合吗? 订婚结婚适合吗?

- 智慧之属五行格局,揭秘性格塑造的奥秘

- 2025年农历四月初七动土是否是黄道吉日 今天动土建房合不合适?

- 2025年农历四月十一是否宜乔迁? 今日入新宅行吗?

- 2025年05月18日装修算不算好日子? 装修动工是好日子吗?

- 邢姓取灵动俏皮的名字,男孩名字有哪些超凡脱俗的?

- 姓昌女孩温柔体贴的名字,怎样取更有新意?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气