各族节庆与自然节令的巧妙联系

在我国广袤的土地上,各民族的文化传统与自然节令紧密相连,形成了独特的节庆习俗。这些节庆不仅体现了中华民族的智慧,更传承了古老的农耕文明和天文知识。本文将从起源、传统习俗、典籍案例以及传承等方面,探讨各族节庆与自然节令的巧妙联系。

起源:农耕与天文

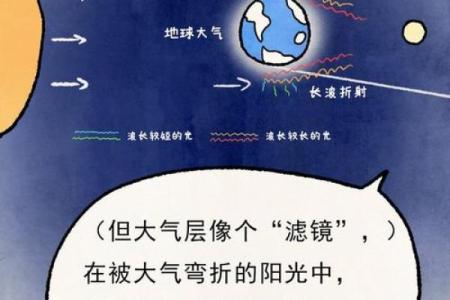

我国古代先民们根据太阳、月亮、星辰等天象变化,以及动植物的生长规律,创造了丰富的节庆文化。这些节庆的起源,既有农耕文明的影响,也有天文知识的指导。

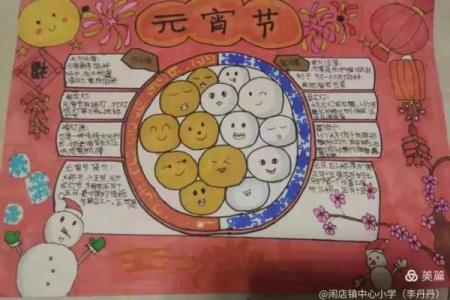

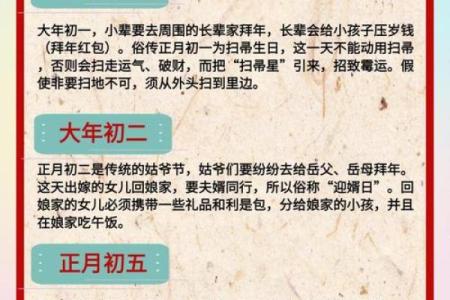

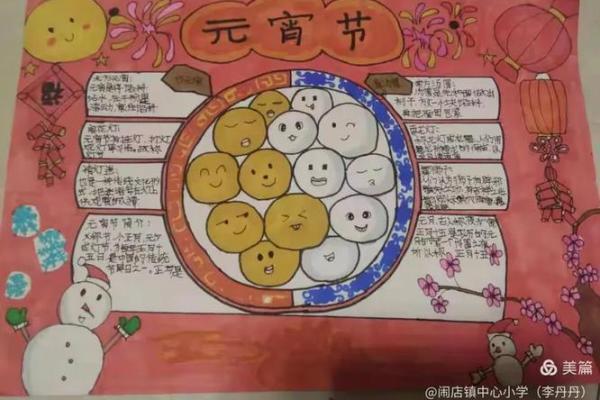

以春节为例,其起源与古代农耕生产密切相关。春节正值农历新年,标志着农历的起始,也是一年农事活动的开始。人们通过祭祀祖先、贴春联、放鞭炮等活动,祈求新的一年风调雨顺、五谷丰登。同时,春节也是天文现象的重要节点,如立春、元宵节等,都与天象变化紧密相关。

传统习俗:饮食与活动

各族节庆的传统习俗丰富多彩,既有共同的饮食文化,也有独特的活动形式。

春节的饮食文化以团圆、喜庆为特点,如饺子、年糕、汤圆等,寓意着团圆、美满。此外,还有放鞭炮、贴春联、舞龙舞狮等传统活动,寓意着驱邪避灾、祈求平安。

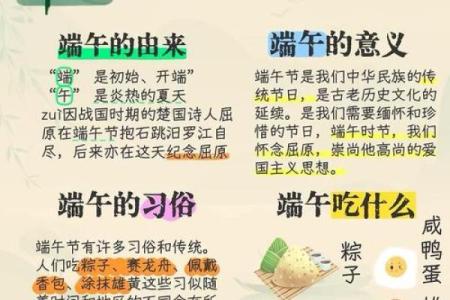

端午节则与龙舟竞渡、吃粽子等习俗密切相关。据《史记》记载,端午节起源于纪念爱国诗人屈原,后来逐渐演变成全民性的节庆活动。龙舟竞渡寓意着团结协作、奋发向前,粽子则寓意着驱邪避灾、祈求健康。

典籍案例:传承与发展

典籍中记载了许多关于节庆的案例,为我们了解各族节庆与自然节令的巧妙联系提供了丰富的素材。

《礼记》中记载了周代的“月令”,详细介绍了每个月的农事活动、祭祀活动以及节庆习俗。如“正月之令”中记载了立春、元宵节等节庆的起源和习俗。

在《诗经》中,也有许多关于节庆的记载。如《周南·关雎》中提到的“七月七日长生殿,夜半无人私语时”,描绘了七夕节的浪漫氛围。

传承:文化自信与民族认同

随着时代的发展,各族节庆在传承中不断创新发展,成为民族文化自信和民族认同的重要载体。

如今,春节、端午节等传统节庆已成为国家法定假日,吸引了越来越多的人参与其中。同时,各地政府也纷纷举办各类节庆活动,弘扬民族文化,增强民族凝聚力。

各族节庆与自然节令的巧妙联系,不仅体现了中华民族的智慧,更是我们传承和弘扬优秀传统文化的重要途径。让我们共同珍惜这份宝贵的文化遗产,让各族节庆在新时代焕发出更加璀璨的光彩。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

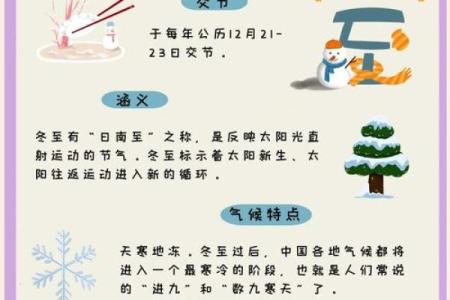

- 节气