的天文现象:如何影响我们的日常生活

天上的星辰和天文现象早在人类文明的初期就对我们的日常生活产生了深远影响。从古代的农耕活动到现代的传统节庆,天文现象不仅帮助人们更好地理解世界,还与我们的饮食习惯、生活方式以及文化习俗息息相关。本文将从历史的角度,结合两个经典案例,探讨天文现象如何影响我们的生活,并分析其在当代的传承。

天文现象与农耕文明的联系

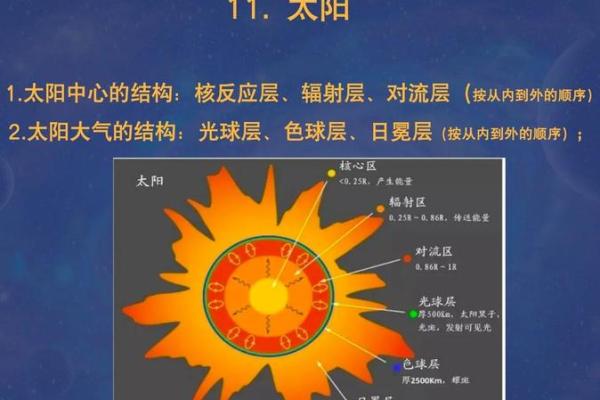

古代农耕文明与天文现象有着密不可分的联系。尤其是太阳、月亮、星辰的运动,帮助古人确定播种和收获的时节。在中国,二十四节气便是古人通过观察天象,尤其是太阳位置和地球的倾斜角度,制定出的农事安排。比如“立春”标志着春季的开始,是播种的好时机,而“秋分”则意味着秋季的到来,是收获的重要时期。

例如《周礼》一书中提到的“春耕秋收”的安排,就是依据天象来规划农业活动。古代农民通过仔细观察星空的变化,推测最佳的农耕时间。这种与天象的联系不仅体现在节气的变化上,还在月亮的盈亏周期中有所体现。月亮的周期性变化,曾被用来决定传统农历中的“农月”,从而影响着农民的劳作节奏和生产安排。

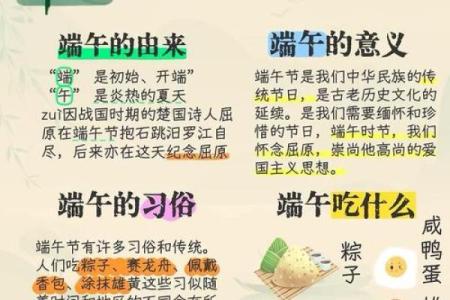

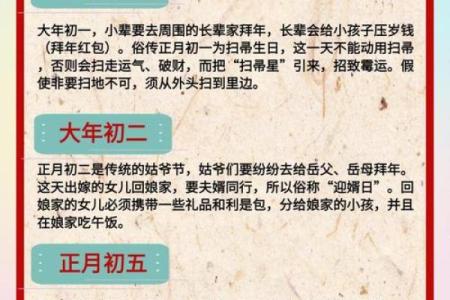

传统节庆与天文现象的结合

除了农业,天文现象还深刻影响着人们的节庆活动。在中国,许多传统节日如中秋节和春节,背后都有天文现象的影子。中秋节通常是在农历八月十五日,月亮最圆、最亮的时刻,这一天象征着家庭团圆和丰收的季节。节日的活动如赏月、吃月饼等,都是围绕月亮的文化象征展开的。

《礼记》中有关于“月圆人团”的记载,这不仅仅是一种习俗,更体现了古人对月亮变化的深刻理解。在古代,月亮的圆缺象征着家族的团圆与离散。正如《诗经》中所写:“月明星稀,乌鹊南飞。”月亮的变化和它所代表的含义,深深植根于人们的文化和生活中。因此,天文现象在传统节庆中的体现,已经超越了简单的自然现象,而成为一种文化表达。

现代传承中的天文现象

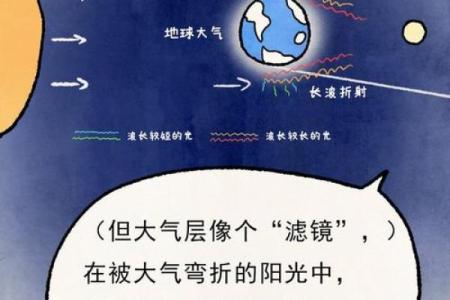

时至今日,天文现象依然在我们的生活中扮演着重要角色。尽管现代科技发达,我们不再依赖天象来安排农事,但天文现象对传统节庆和民俗活动的影响却得以传承。例如,随着中秋节的到来,现代社会的人们依然会进行赏月和团聚活动,虽然不再专注于天文的观察,但对月亮的象征意义却始终未变。

此外,现代人也在通过科学的方式重新认识天文现象对生活的影响。例如,近年来的“超级月亮”现象,就吸引了许多人进行观赏和讨论。尽管这只是天文学的一项自然现象,但它仍然引发了人们对天文的兴趣,甚至促进了一些新的传统习俗的形成,如月亮观赏旅游等。

通过历史和现代的对比,我们可以看到,天文现象无论在过去还是现在,都在默默影响着我们的生活方式和文化传承。古人通过观察天象来安排农业生产、节庆活动,而现代人则通过科技和文化的结合继续传承这一传统。在这个过程中,天文现象不仅塑造了我们的日常生活,还深化了我们对自然和宇宙的理解。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气