的节气影响,如何帮助你保持身体健康

每年的二十四节气,源自古人对天文、气候和自然环境变化的观察与总结。这一传统历法不仅帮助古人合理安排农耕活动,也深刻影响了中国的生活方式、文化习俗及健康理念。节气的变化不仅决定了农田的播种与收获,也影响了人们的日常饮食与作息,成为了影响身体健康的自然因素。

节气与饮食习惯的传承

农耕社会的生活节奏紧密依赖于自然规律。古人认为,节气的更替直接决定了气候的变化,进而影响人体的生理状况。例如,春季温暖而湿润,是肝气最旺盛的时节,人们在此时应注重调理肝脏,避免暴饮暴食。根据《黄帝内经》记载,春天应“养生当顺时”,饮食上可以多吃一些清淡、富含维生素的食物,如春笋、绿叶蔬菜等,以增强肝脏的排毒功能。

与之相对的是秋冬季节,气温逐渐变冷,空气干燥。在这时,古人提倡补充更多温性食物,如羊肉、鸡汤等,以暖胃补气。此外,《饮膳正要》一书中提到,秋冬季节适合食用多种滋补类食物,如桂圆、红枣、枸杞等,以提高身体免疫力,预防季节性疾病。通过合理的节气饮食,不仅有助于维持身体健康,还能调节人体的五脏六腑,预防由于气候变化引起的各类不适。

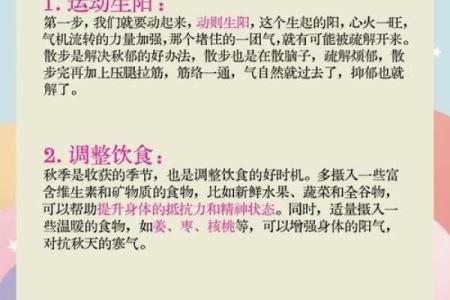

传统活动与身体调节

除了饮食,传统节气活动也大大影响着人们的健康。例如,夏季的“立夏”时节,古人有“吃夏至糕”的习惯,这不仅是为了迎接夏天,也是为了解暑和调节体内湿气。夏季阳光充足,容易导致人体气血上浮,汗液过多。适当的运动和凉爽的食物有助于调节体内环境,防止暑气侵扰。

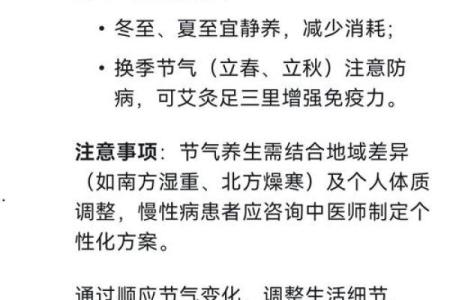

另一个传统活动与节气健康密切相关的是冬至时的进补。冬至是二十四节气中非常重要的一个节气,标志着阳气的逐渐复苏,古人相信这个时节进补有助于增强身体的抗寒能力。人们常在这时食用滋补食物,并参与如腌制食物、晒制药材等活动,这不仅能储存能量,也有助于身体在寒冷的冬季保持良好的状态。

现代传承与健康观念的结合

随着现代社会的发展,许多传统习俗逐渐被简化,但节气对健康的影响依然深远。如今,随着科技的进步,许多人依旧通过智能手环和健康管理APP等工具,关注着自己的生理状态,并根据季节变化调整生活方式。

例如,现在很多人借助季节性饮食建议,选择应季食材,避免过度摄入加工食品。尤其是在秋冬季节,现代人逐渐重视通过食疗增强免疫力,而非依赖药物。与此同时,节气变换也促使人们更加注重体育活动的选择,夏天可以选择游泳、跑步等活动,冬天则偏好室内瑜伽或太极,以保持身体的灵活性和增强体质。

例如在《伤寒论》中,古代医者提到不同季节的养生法则,现代人可以将这一理论与当前的健康管理方法结合起来,更加科学地调理身体,保持健康。

在传统与现代的结合中,节气依然扮演着至关重要的角色。它不仅为我们的饮食和生活方式提供了宝贵的智慧,也让我们在忙碌的现代生活中找到一份与自然和谐共生的健康方式。通过合理的节气调养,人体可以更好地适应自然变化,保持健康和活力。

起名大全

最近更新

- 2025年9月28日几点制作橱柜最好 制作橱柜吉时查询

- 今日是纳财吉日吗 2025年9月22日当天纳财可不可以

- 春节的传统与文化:探索韩国新年的习俗与饮食

- 2025年9月28日几点地基施工最好 地基施工几点是吉时

- 今日是移柩吉日吗 2025年9月23日移柩当天黄历吉利吗

- 关咏荷的命运密码,误区解析:你错过的命理秘密

- 2025年9月28日几点开光最好 开光几点是吉时

- 今日是窗帘陈设吉日吗 2025年9月27日今天窗帘陈设宜不宜

- 2025年9月28日几点挖水井最合适 挖水井几点几分是吉时

- 今日是移徙吉日吗 2025年9月24日移徙好吗

- 霍姓取坚韧不拔的名字,男孩名字有哪些诗意组合?

- 2025年9月28日几点打地基最好 打地基几点是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气