的节令变化与人类活动的关系

春秋两季,气候变化和自然节令的交替常常成为人们生活的重要参考依据。从古代到现代,节令变化在影响农业生产、天文观测、饮食习惯等方面都发挥了重要作用。人类与自然相互依存,节令变化成为了人类活动的一个重要组成部分,影响着人们的日常生活和节庆活动。

农耕文明与节令变化的关系

中国古代是一个农业社会,节令变化对农耕活动有着至关重要的影响。早在《周易》时代,人们就已认识到天文气象对农事的影响,认为“春播、夏长、秋收、冬藏”的规律直接影响着农作物的生长与收成。在《农书》中,提到“春种一粒粟,秋收万颗子”,正是依赖于对季节变化的精准把握。古代农民依据二十四节气进行农业生产,从春耕到秋收,每一个节令都与农作物的种植、养护和收获密切相关。

例如,立春时节,人们会举行“迎春”祭祀活动,祈求来年丰收。农民在这时开始耕种,田间地头忙碌的身影是春季的标志。立秋则是秋收的开始,农民会在这一天举行感谢大地的仪式,以此迎接丰收的到来。节令的变化不仅决定了农事的节奏,也塑造了人们与自然之间的互动关系。

天文观测与节令变化的结合

天文对节令变化的研究也深刻影响了人类的活动方式。中国古代天文学家通过对太阳和月亮运行规律的观察,制定了历法,并将其与农事结合。例如,古人通过“冬至”来确定冬季的开始,夏至则标志着夏季的高温。天文的周期变化使得节令在农业生产之外,还涉及到节日的设立和人们的休息日。

《史记·天官书》中提到,天文观测不仅是天子的专利,普通百姓也会根据日月星辰的变化来安排生活与生产。例如,元宵节和清明节这类传统节日的设立,都与天文的特定时刻密切相关。这些节令不仅是农业活动的指南,也为人类活动提供了时间的参考,使得人类社会的生活更加有序。

节令与生活方式的结合

进入现代,节令的变化依然对人们的生活产生影响。随着科技的发展,现代人对自然节令的关注更多转向了传统文化的传承。例如,现代城市中的“春节”依然深刻体现了节令与人类活动的关系。尽管农耕社会的背景已不复存在,但春节仍是人们最为重视的节日之一。它不仅是家庭团聚的时刻,也承载着丰富的传统习俗,如年夜饭、放鞭炮、祭祖等。

在一些地区,农民依然根据节令进行农业活动,特别是一些以农业为主的小城镇,节令变化直接影响着农产品的生产与市场需求。现代社会虽然已不再依赖自然节令来安排生产,但对传统节令的传承却日益受到重视。通过节令活动的举行,人们在繁忙的现代生活中找到了与传统文化的连接,也使得节令成为了一种重要的文化标识。

节令的变化在不同历史时期对人类活动产生了深远影响,从古代的农耕社会到现代的城市生活,节令一直是人类生活的重要参考。它不仅指导着农业生产,还影响着人们的生活习惯和文化传承。在现代社会,节令变化依旧在人们的日常生活中扮演着不可或缺的角色,体现了人与自然和谐共处的关系。

-

-

-

非洲太阳节:庆祝阳光与生命力,探索其文化与天文的交融

在非洲这片广袤的土地上,有一个独特的节日——太阳节。这个节日不仅是对阳光与生命力的庆祝,更是对文化与天文交融的深刻探索。以下是这个...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

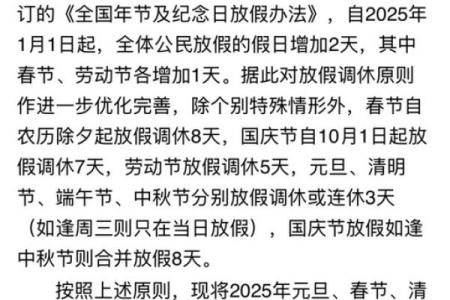

- 各大法定节日放假的文化意义与历史渊源

- 姓钱取才气高的名字,男孩名字怎么搭配更出彩?

- 2025年05月11日领证行吗? 登记领证吉日宜忌

- 2025年05月11日是否符合领证吉日? 领证结婚能算好日子吗

- 五行格局与命运:性格如何影响人生,你了解其中的秘密吗?

- 2025年农历四月初三能否作为结婚黄道吉日? 今日办婚礼合适吗?

- 2025年农历四月十七搬家能算好日子吗? 乔迁搬家算不算好日子?

- 2025年05月18日能否作为装修黄道吉日? 今天装潢房子合不合适?

- 2025年农历四月廿一这日子装修算黄道吉日不? 装潢房子吉日宜忌查询

- 的节令变化与人类活动的关系

- 非洲太阳节:庆祝阳光与生命力,探索其文化与天文的交融

- 2025年05月04日动土吉利吗? 今天动土合不合适?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气