端午节的由来与天文意义:古代人如何解读这一天文现象

端午节,作为我国传统节日之一,蕴含着丰富的文化内涵。追溯其起源,既有农耕文化的影响,也有天文现象的启示。本文将围绕端午节的由来与天文意义,解读古代人如何解读这一天文现象。

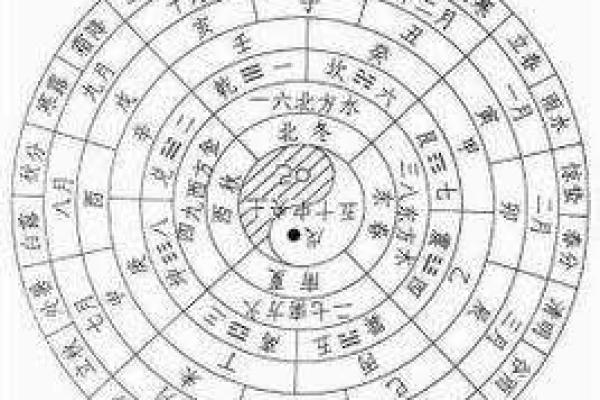

端午节起源于战国时期,据《史记》记载,是为纪念屈原而设。屈原,楚国大夫,因忧国忧民,被奸臣所害,投汨罗江自尽。后人为了纪念屈原,便将这一天定为端午节。而在天文上,端午节正值农历五月初五,正值夏至前后,是一年中白昼最长、黑夜最短的时刻。

从农耕文化的角度来看,端午节起源于古代的农耕社会。古人认为,五月是夏季的开始,此时天气炎热,百虫滋生,农作物病虫害增多。因此,端午节期间,人们会举行各种活动,以驱邪避疫,祈求丰收。

在饮食方面,端午节的传统习俗有吃粽子、饮雄黄酒等。粽子,又称角黍,是用糯米和各种馅料包裹在竹叶中蒸煮而成的食品。据《礼记》记载,古人认为粽子可以驱邪避疫。而雄黄酒,则是用雄黄研磨成粉末,加入白酒中制成的饮品。雄黄,具有解毒、驱邪的作用,古人认为饮用雄黄酒可以防病健身。

其次,从天文现象的角度来看,端午节正值夏至前后,是一年中白昼最长、黑夜最短的时刻。古人通过观察天文现象,出了“端午祭天”的习俗。据《周礼》记载,夏至这天,古人会举行祭天仪式,感谢上天赐予丰收。

此外,端午节还有许多其他传统活动,如赛龙舟、挂艾草、戴香囊等。赛龙舟源于古代的“水祭”,用以祈求水神保佑,防止水患。挂艾草和戴香囊则是为了驱邪避疫,保护家人健康。

在典籍方面,关于端午节的记载,除了《史记》和《礼记》外,还有《楚辞》、《汉书》等。其中,《楚辞》中的《离骚》描绘了屈原投江自尽的情景,反映了端午节纪念屈原的由来。

端午节的传统习俗和天文意义在历史长河中传承至今。在现代社会,端午节仍然是我国重要的传统节日之一。人们通过端午节的各种活动,传承着古代农耕文化和天文知识,弘扬着中华民族优秀传统文化。

端午节起源于农耕文化,与天文现象息息相关。古代人通过观察天文现象,出了端午节的习俗,以驱邪避疫、祈求丰收。这些习俗和知识在历史长河中传承至今,成为中华民族宝贵的文化遗产。

起名大全

最近更新

- 2025年10月6日几点房产过继最好 房产过继几点是吉时

- 2025年10月6日几点安装马桶最合适 安装马桶几点是吉时

- 2025年10月6日几点房屋拆迁最合适 房屋拆迁吉时查询

- 2025年10月6日几点悬挂锦旗最合适 悬挂锦旗吉时查询

- 2025年10月6日几点房梁制作吉利 房梁制作吉时查询

- 2025年10月6日几点搭动物围栏吉利 搭动物围栏吉时查询

- 2025年10月6日几点屋面施工最好 屋面施工吉时查询

- 2025年10月6日几点见贵人吉利 见贵人几点几分是吉时

- 2025年10月6日几点更换门窗吉利 更换门窗吉时查询

- 2025年10月6日几点适合去上任 去上任的吉时查询

- 2025年10月6日几点牧养最合适 牧养吉时查询

- 2025年10月6日几点开养鱼池最合适 开养鱼池吉时查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气