传统习俗与节日文化:哪些节日最好别回娘家?

在中国的传统文化中,节日有着极其重要的地位,而回娘家则是很多婚后女性在节日期间的重要活动之一。然而,并不是所有节日都适合回娘家,尤其是某些特定的节日。根据农耕文化和天文历法的不同,节日的意义和传统习俗对回娘家的影响各异。本文将分析哪些节日最好避免回娘家,并结合历史和现代的传承来探讨这个问题。

春节:传统的团圆节

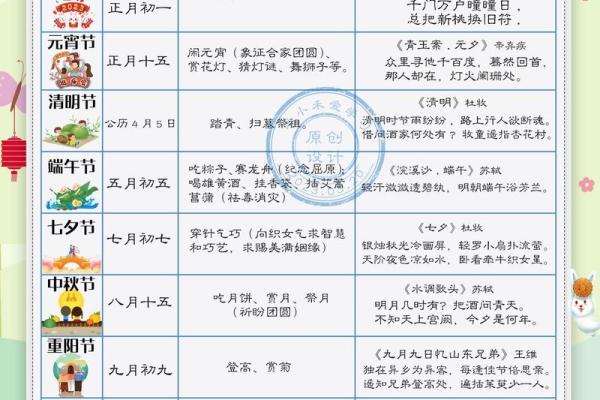

春节是中国最为重要的节日,几乎所有家庭都会团聚在一起,尽享天伦之乐。根据农耕文化的传承,春节是庆祝新一年的开始,也是辞旧迎新的重要时刻。传统上,春节是以家为单位的团聚节日,而新婚妇女在这一天最好留在丈夫家中。

春节的习俗中有“年夜饭”的传统,象征着家庭的团圆和福气的传递。根据《礼记·周礼》的记载,春节之际家人团聚,尤其是丈夫家,应当是节日中的中心。回娘家意味着可能会打破这个团聚的仪式,给家人带来不必要的困扰。此外,春节期间的各种活动,比如拜年、祭祖,通常需要家族的参与和支持,而回娘家可能会使丈夫一方的家族感到不太融洽。

因此,春节回娘家的习俗并不符合传统的节日文化,也被认为是不合适的行为。

清明节:祭祖重地

清明节是一个重视祭祀祖先的节日,承载着浓厚的家族观念。清明节的起源与农耕社会的气候变化和祭祖传统息息相关,这一节日是祭祀祖先、扫墓的日子。根据古籍《周礼》和《仪礼》的记载,清明祭祖是一项非常庄重的活动,需要家族成员全体参与,特别是晚辈应当陪伴长辈一同祭拜。

回娘家这一行为会打破家庭的整体性,使得祭祖的传统无法顺利进行。清明节讲求的是家族的合力与传统的延续,夫妻双方应当在自己所在的家族中参与祭祖仪式。如果妻子回娘家,这不仅影响了与丈夫家庭的关系,也可能造成长辈的不满。

因此,清明节作为祭祀节日,回娘家的传统并不适合,尤其在新婚之际,应该更注重夫妻一方家庭的祭祀。

端午节的合适性

与春节和清明节不同,端午节在现代社会中有了更加灵活的传统。端午节的起源与古代的驱邪祈安以及纪念屈原有关。现代社会中,端午节通常包括吃粽子、赛龙舟等习俗。虽然端午节保留了许多传统,但随着社会的变迁,它在很多地方成为了一个更加开放的节日。

在现代社会中,许多人选择在端午节回娘家,因为这个节日的活动较为轻松,并且并不涉及复杂的祭祀仪式。夫妻双方可以自由选择去哪里度过节日,尤其是如果两家之间没有太多节日冲突时,回娘家也并非不合适。

然而,在某些地区,如果夫妻的传统文化较为保守,端午节的回娘家也可能会引起一些小的纷争,因此这依然要依据具体的家庭文化背景来决定。

通过这些分析可以看出,回娘家这一传统习俗并非在所有节日中都是适宜的。春节和清明节由于其特殊的团圆和祭祖性质,回娘家可能会影响到家庭和谐,而像端午节这样的节日,则相对灵活,可以根据现代社会的习惯和家庭的具体情况来选择是否回娘家。

起名大全

最近更新

- 求分享贝姓豁达开朗的女宝宝名字,坚韧不拔的

- 姓奚男孩温柔体贴的名字,怎样取更显大气磅礴?

- 2025年05月23日订婚日子合黄道没? 今日订婚结婚有没有问题?

- 2025年05月08日乔迁吉利吗? 今日乔迁好吗

- 2025年05月11日是否符合领证吉日? 今天领证怎么样?

- 五行格局解析秘籍:择字五行属什么,揭秘性格的隐藏力量

- 五行格局揭秘:你是否忽视了命理中的关键误区?

- 2025年农历四月初三结婚行不行 今天办喜事是好日子吗?

- 春节风物与古代祭祀习俗的传承

- 2025年农历四月十七搬家是黄道吉日不? 今日乔迁新居有问题吗?

- 2025年农历四月十一乔迁合不合适? 今日入住新居合适吗?

- 七煞颠覆传统命理,你的命运是否会因此反转?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气