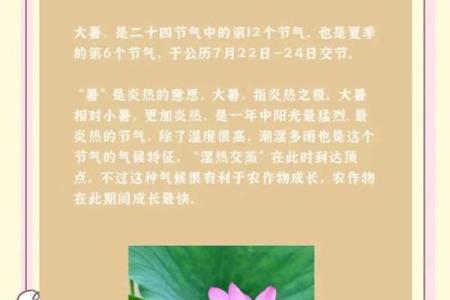

大暑:大暑时节,防暑降温的生活小技巧

大暑是中国二十四节气之一,通常出现在每年的7月23日或24日,标志着炎热夏季的最高潮。大暑时节,气温常常达到全年最高点,给人们的生活带来了许多挑战。为了应对这一时节的酷热,传统文化中有许多独特的防暑降温方法,同时人们也通过各种习俗来调节身体,保持健康。

大暑的起源

从农耕和天文角度来看,大暑的起源与太阳的运转密切相关。大暑时节,太阳直射地球的北半球,造成了气温的极端升高。这一节气在古代是根据天文现象确定的,古人通过观察太阳的位置和气候变化来划分季节。大暑通常是最热的一段时间,农民们会借此时节调整农田的灌溉和作物的收成节奏。在古代农业社会中,适当的防暑降温措施是保障粮食产量的重要部分。

传统习俗与防暑饮食

大暑期间,传统习俗中的防暑方法往往涉及饮食和生活方式的调整。例如,饮食上人们常食用一些具有清凉解暑作用的食物,如绿豆汤、西瓜、凉茶等,这些食物可以帮助身体降温,保持水分,防止中暑。历史典籍中记载了许多大暑时节的饮食习惯,其中《本草纲目》就提到过绿豆具有清热解毒、消暑解渴的功效。

此外,古人还通过“消暑”来应对大暑的酷热。如《礼记》中的“夏日伏腊,冬日避寒”,提示人们在夏季要避免阳光直射,通过遮蔽、通风来防暑。这种对生活环境的调节不仅仅是为了降温,更是一种文化的体现,反映了人们对自然节令变化的适应和智慧。

历史案例1:古代的防暑知识

在古代,防暑降温不仅仅局限于饮食。清代的《岁时杂记》里记载了很多关于大暑时节的传统习惯。比如,清代的名医李时中就提出,大暑时节人体需要特别注重湿气的排除和热气的平衡,建议多吃具有清热解毒作用的食物,如苦瓜、黄瓜等蔬菜。这些食材不仅有助于降温,还有助于去除体内的湿气,是古代防暑降温的智慧体现。

历史案例2:民间的防暑活动

在民间,大暑时节有许多活动也是为了解暑的目的。例如,一些地方的习俗中,大暑时节要举行“泼水节”,通过互相泼水来达到降温的效果,同时也寓意着去除夏季的湿气与烦躁。通过这种集体活动,人们不仅能享受清凉,还能在互动中消解夏季的疲劳感。

大暑的防暑智慧

在现代,虽然科技发展使得我们拥有了空调、冰箱等制冷设备,但传统的防暑智慧依然有其独特的价值。比如,现代人仍然保留着吃绿豆汤、凉茶的习惯,这些饮食方式能够帮助身体保持良好的水分平衡和清凉感。此外,现代人还注重在大暑时节调整作息,避免高温时段外出,增加身体的适应力。

在现代社会中,尽管我们生活在高科技环境下,但防暑降温的传统习俗依然是我们文化的一部分。随着社会的发展,人们也通过各种创新方法传承和发扬这一文化遗产,以确保在极热的夏季能够保持健康与活力。

大暑不仅仅是一个节气,它凝聚了古人对自然的观察和智慧。通过饮食、活动和生活方式的调整,古人和现代人都在不同的方式下,适应了这一时节的高温环境,形成了一种独特的文化氛围。

起名大全

最近更新

- 2025年10月5日几时剖宫产最好 剖宫产几点是吉时

- 2025年10月5日几时土地公祭拜最好 土地公祭拜几点是吉时

- 2025年10月5日几时剃头最好 剃头吉日吉时查询

- 2025年10月5日几时拆墙最好 拆墙几点几分是吉时

- 2025年10月5日几时挂床帘最好 挂床帘吉时查询

- 2025年10月5日几时成人仪式举办最好 成人仪式举办几点是吉时

- 2025年10月5日几时上梁最好 上梁吉时查询

- 2025年10月5日几时家电安装最好 家电安装吉时查询

- 2025年10月5日几时破土迁坟最好 破土迁坟吉时查询

- 2025年10月5日几时购买宠物最好 购买宠物几点是吉时

- 2025年10月5日几时殡葬仪式最好 殡葬仪式吉时查询

- 2025年10月5日几时窗帘安装最好 窗帘安装几点是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气