冬至别称探秘:从古老的天文现象到现代习俗

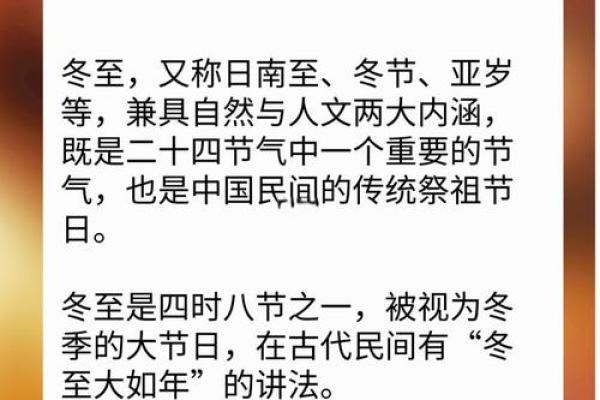

自古以来,我国人民对天文现象的观察和解读就颇具智慧。其中,冬至作为一年中白天最短、夜晚最长的节气,更是被赋予了丰富的文化内涵和别称。从古老的天文现象到现代习俗,冬至的别称背后蕴藏着怎样的故事呢?

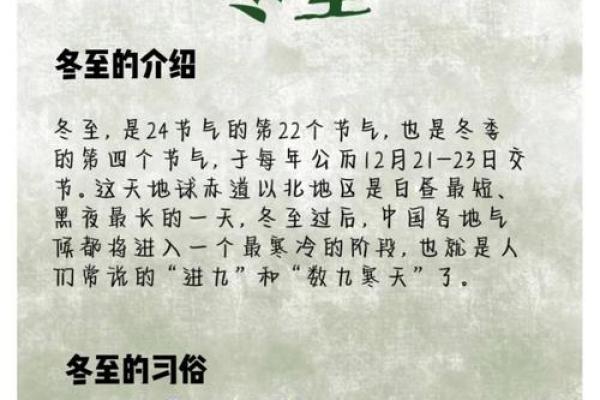

让我们探究一下冬至的起源。从农耕的角度来看,冬至标志着寒冷的冬季来临,是农民们准备过冬的重要节点。在古代,农民们根据冬至这一天文现象调整农事活动,确保农作物能够安全越冬。从天文现象的角度来看,冬至是太阳直射南回归线的一天,标志着太阳南行的最高点。古人将这一天视为“阴阳交割”之时,认为此时阳气开始回升,万物开始复苏。

冬至的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的就是饮食和活动。

在饮食方面,北方有吃饺子的习俗,寓意着“更岁交子”,期盼来年平安幸福。南方则流行吃汤圆,象征着团圆和美满。此外,还有吃汤圆、汤圆、年糕等食品,寓意着吉祥如意。

在活动方面,冬至时节,人们会举行各种庆祝活动。例如,北方有祭祖、拜天、拜地、拜神等仪式,以示对祖先和神灵的敬意。南方则有舞龙、舞狮、放鞭炮等喜庆活动,祈求来年好运。

典籍中关于冬至的记载颇丰。如《礼记》中提到:“冬至之日,百官皆贺。”说明古代冬至节气的重视程度。在《诗经》中,也有“冬至阳生”的诗句,描绘了冬至阳气初生的景象。

冬至的传承也体现在民间故事和文学作品中。例如,民间故事《卖汤圆》讲述了一个卖汤圆的小姑娘在冬至这天卖光汤圆的故事,寓意着团圆和幸福。文学作品如《红楼梦》中,也有对冬至的描写,展现了当时社会的风俗习惯。

如今,虽然科技的发展改变了我们的生活方式,但冬至的传统习俗仍然被人们传承和发扬。在现代社会,人们依然会在冬至这一天,通过各种方式庆祝这个特殊的节气。

冬至这一古老的节气,不仅蕴含着丰富的天文知识,还承载着深厚的文化底蕴。从农耕到天文,从传统习俗到现代生活,冬至的别称背后,是一段段生动的故事和传承。让我们共同感受这个特殊节气的魅力,传承和发扬中华民族的优秀文化。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气