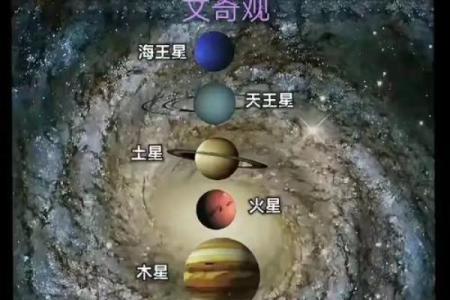

从天文视角看传统节日对联中的季节变换

中国传统节日中的对联常常以季节变换为主题,表达了人们对自然变化和农耕生活的深刻理解。天文学与农耕文化的紧密联系,赋予了这些对联更多的文化深度。通过对节令变化的关注,人们不仅从农业生产的角度规划生活,还从天文的视角探索自然与人类活动的密切关系。我们可以通过历史中的两个典型节日例子,来深入分析这种季节性的文化体现。

节令变换与农耕生活的结合

中国传统节日大多根植于农耕文化,而农耕文化又与天文现象紧密相关。天文学的变化标志着季节的更替,影响着农作物的播种和收获。而这些天文现象也被映射到节日的对联之中。例如,春节是中国最重要的传统节日,它标志着冬季的结束和春天的到来。从天文角度来看,春节大致是与“立春”相吻合的,这一节令的到来意味着寒冬即将过去,春回大地,万物复苏。

春节期间的对联常常描写的是新春的希望和勃勃生机。如“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”,对联中通过“春风”来体现季节的变化,反映了天文上的春回大地的时节。人们通过这类节令性对联,表达了对即将到来的丰收季节的期待,同时也寄托了新的希望和祝福。

古代节令对联的历史案例

另一节日,秋分节气的对联则体现了天文知识与农耕生活的关系。秋分是中国二十四节气中的一个重要节令,标志着秋天的正式到来。古人通过观察太阳直射点与地球的关系,知道此时昼夜等长,气温逐渐下降,农田里的作物也到了成熟的季节。秋天是收获的季节,因此,秋分期间的对联多与丰收、感恩、团圆相关。

例如,在明清时期,秋分时节的对联常见“秋风起,黄叶落,田野金黄好时光”,用“秋风”来象征季节的变化,同时通过“金黄”来象征农田的丰收。这些对联不仅揭示了天文季节的变化,还表现了古人通过天文现象对自然规律的认知和对丰收季节的庆祝。

现代传承与节令的延续

进入现代,虽然农业生产方式发生了变化,但天文知识依然在节日对联的表达中占有一席之地。在现代的春节和秋分节令中,节令性对联依旧流传下来,并且有了新的文化内涵。例如,现代春节期间的对联不仅关注季节变化,还融入了现代生活的元素,许多人将春天与生活中的新开始、事业的新起点等联系起来。现代的对联不再仅仅局限于自然界的季节变化,还结合了社会文化的转变。

在秋分时节,尽管现代农业的生产方式不再与天文变化直接挂钩,但人们依然保持着“秋高气爽,硕果累累”的传统文化表述。现代人通过这种文化的延续,不仅记得节令的变化,还在传统节日中寻找到与自然、社会相契合的精神力量。

从天文视角看,季节的变化无时无刻不在影响着人们的生活。而传统节日的对联,正是这种变化的文化表达。从古至今,天文与农耕文化的结合使得节令变换不仅成为了农业活动的指导,更是社会习俗和精神生活的重要组成部分。通过对这些节令性对联的理解,我们得以窥见中国传统文化中天文与农耕密不可分的深厚关系。

起名大全

最近更新

- 2025年9月25日几点复查吉利 复查吉时查询

- 今日是换大门吉日吗 2025年9月29日适合换大门吗

- 2025年9月25日几点烧纸钱吉利 烧纸钱吉日吉时查询

- 罗姓灵秀温婉的女宝宝名字

- 今日是挂床帘吉日吗 2025年9月27日挂床帘适合吗

- 2025年9月25日几点池塘开挖最合适 池塘开挖吉时查询

- 今日是拜师傅学技能吉日吗 2025年9月24日拜师傅学技能好吗

- 从巴西节日看民族团结与历史传承

- 2025年9月25日几点砌灶台最合适 砌灶台几点几分是吉时

- 今日是探望病人吉日吗 2025年9月28日探望病人当天黄历吉利吗

- 2025年9月25日几点坐船最合适 坐船吉时查询

- 今日是拜灶神吉日吗 2025年9月28日是不是拜灶神的好日子

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气