从祭祀节日看古代天文与农业的紧密关系

古代中国的农业社会与天文知识紧密相连,尤其是在祭祀节日的安排上,反映了人们对天文现象的理解和对农耕生产的重视。通过研究祭祀节日,我们可以更好地理解古人如何通过观察天象来指导农业活动,同时也能够深入探讨这些节日所承载的文化习俗。

农耕与天文的起源:天文现象对农业的影响

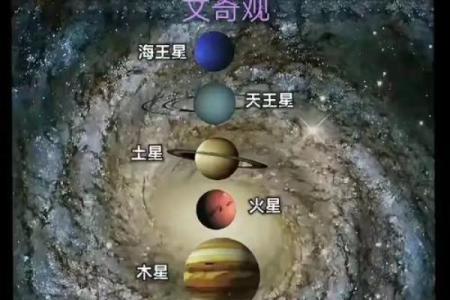

古代中国农业生产受季节和天象变化的影响极大。天文现象,不仅仅是对时间的标定工具,更是农业活动的指南。例如,二十四节气制度就是古人依据天体运行规律,结合实际农耕需要,制定出来的一套时间标准。这个体系通过太阳的运行变化确定了季节的更替,同时也指导着农民的播种、收割等活动。

祭祀活动往往与天文现象和农业周期相结合。以“春分”节气为例,古人认为春分时节白天与黑夜的时间几乎相等,是一年中最具平衡感的一天。春分节气正是播种春季作物的最佳时机。在这一节气的祭祀活动中,农民通过祭天和祭地来祈求丰收,表达对自然力量的敬畏与感恩之情。而这些习俗的背后,正是天文与农业的紧密联系。

传统习俗的形成与发展:饮食和活动

在农业与天文的影响下,许多传统节日和祭祀活动都有着深厚的农耕文化背景。例如,端午节的来源就与农时的变迁密切相关。端午节在每年农历五月初五举行,正值夏季来临,气温逐渐升高。古人认为此时疾病易发,特别是与湿气、瘴气相关的传染病。因此,端午节期间的祭祀活动不仅有祭祖的传统,还有驱邪避病的功能。

这一节日的传统习俗中,食物的选择尤为有趣。例如,粽子不仅是端午节的代表性食品,而且其中的糯米象征着丰收与富饶,而包裹粽子的竹叶则代表了自然界的保护力量。在这一天,家家户户悬挂艾草和蒿草,以祈求免于疾病的侵扰。同时,赛龙舟的活动,也是一种与水相关的祭祀行为,象征着驱逐恶灵,保佑村庄安宁。这些传统习俗和饮食活动,都是在天文周期的指引下逐步形成和传承下来的。

天文与农业节日的延续

在现代社会,尽管科技发展迅速,许多古代的天文知识和农耕节日依然在日常生活中占有一席之地。尤其是在农村,依然可以看到许多与节气和天文现象相关的传统活动。例如,在秋收时节,一些地区会举办丰收祭,感谢天地神灵的保佑。这种祭祀活动不仅表达了对自然的敬畏,也传承了祖先对于天文和农业相互依赖的智慧。

此外,随着人们对天文知识认识的加深,许多现代城市中也开始重视节气的传承。例如,许多学校和社区会在“冬至”或者“春分”等节气时,举办以天文和农耕为主题的科普活动,普及二十四节气的知识和相关的传统习俗。这些活动不仅有助于现代人理解古代农业社会的生活方式,也使得天文与农业文化得到了新的生命和传承。

通过这些历史与现代的案例,我们可以看到,古代的天文知识和农业活动通过节日和祭祀仪式得到了有机结合。古人通过对天象的观察,制定了农业的时令安排,祭祀活动则成为了与天文变化相呼应的文化表达。今天,这些传统依然在许多地区得以传承,证明了天文与农业之间深刻的联系和文化的延续。

起名大全

最近更新

- 2025年9月25日几点复查吉利 复查吉时查询

- 今日是换大门吉日吗 2025年9月29日适合换大门吗

- 2025年9月25日几点烧纸钱吉利 烧纸钱吉日吉时查询

- 罗姓灵秀温婉的女宝宝名字

- 今日是挂床帘吉日吗 2025年9月27日挂床帘适合吗

- 2025年9月25日几点池塘开挖最合适 池塘开挖吉时查询

- 今日是拜师傅学技能吉日吗 2025年9月24日拜师傅学技能好吗

- 从巴西节日看民族团结与历史传承

- 2025年9月25日几点砌灶台最合适 砌灶台几点几分是吉时

- 今日是探望病人吉日吗 2025年9月28日探望病人当天黄历吉利吗

- 2025年9月25日几点坐船最合适 坐船吉时查询

- 今日是拜灶神吉日吗 2025年9月28日是不是拜灶神的好日子

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气