从节日诗句看中华文化的岁时流转

中国传统节日是中华文化的宝贵遗产,其背后蕴含着深厚的文化内涵和历史传承。每个节日不仅仅是一个固定的日期,它们更是与农业、天文等自然现象密切相关,体现了中华民族对天地变化的敏感和智慧。通过节日诗句的解析,我们可以更好地理解这些节日背后的起源、习俗与文化意义。

节令的起源:农耕与天文的结合

中华文化中,很多传统节日的设立与农耕文化息息相关。农业是古人赖以生存的根基,而节日则是与自然周期紧密相连的时间标志。春秋时期的《诗经》便体现了这一点。在《诗经·小雅·车舝》中提到:“时维九月,序属三秋。”这不仅是农事的记载,更是当时社会中节令的体现。随着季节的变化,农耕活动也根据不同节令进行调整,节日的设立就是依据天文变化来安排的。

例如,春节通常在农历正月初一,标志着冬季的结束和春天的来临。春节的起源与古人对岁时的感知紧密相关,既有对天文的推测,也与农耕的播种季节密切联系。在传统的诗句中,“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”便是对春节气氛的写照。此时,冬去春来,气候渐暖,农民准备春耕的同时,也以节日庆祝新一年的开始。

节日习俗:饮食与活动的文化传承

中华民族的节日习俗丰富多样,其中饮食文化和活动形式更是节日文化的重要组成部分。例如,春节期间,人们吃饺子、年糕等寓意“团圆”和“富贵”的食物。这些传统的食品不仅有着丰富的文化象征,而且体现了节日的独特氛围。《红楼梦》中的贾母曾提到,“除夕夜的饺子,吃上一口,年年有余。”这句诗透露了春节饮食中对家庭团聚和美好未来的祈愿。

除了饮食,节日期间的各种活动也是文化的重要承载体。元宵节是中国传统节日中非常有特色的一个节日,源自对天文现象的观察。在古人眼中,元宵节的满月象征着圆满和团圆,因此,元宵节的活动不仅仅是吃元宵,更多的是象征着家人之间的和谐与团结。此外,舞龙灯、猜灯谜等活动也成了这一节日不可或缺的部分。元宵节的诗句“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”更是表现了对新一年的期许和人们对美好生活的向往。

节日的文化延续

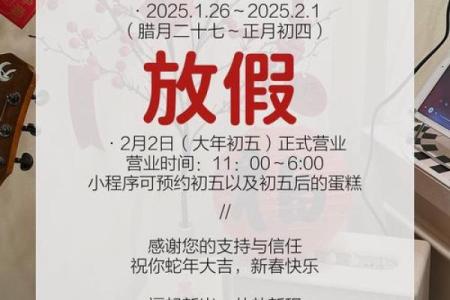

随着社会的发展,传统节日的形式和庆祝方式有所变化,但其背后的文化内涵和节日精神依然被广泛传承。例如,现代社会的春节虽然注重消费和娱乐,但家庭团圆、亲友相聚的核心意义依旧未变。特别是通过现代的社交媒体和各类庆祝活动,节日的传统习俗以更加多元和现代化的方式得以传播。

例如,随着科技的发展,现代家庭的年夜饭虽然不再拘泥于传统的菜肴,但在食物上依然保留了象征团圆和丰收的特点。而一些传统的节庆活动,如庙会、舞龙舞狮等,也在现代社会中焕发了新的活力,成为了文化传播的载体。

在这一过程中,许多经典诗句也被融入到节日庆祝中。通过诵读《春望》中的“国破山河在,城春草木深”或者《赋得古原草送别》中的“离离原上草,一岁一枯荣”,现代人可以在节日的欢庆中感受到历史的厚重感和民族的精神内涵。这种历史与现实的结合,使得传统节日不仅仅是时间的流转,更是文化的传承与复兴。

起名大全

最近更新

- 2025年9月25日几点复查吉利 复查吉时查询

- 今日是换大门吉日吗 2025年9月29日适合换大门吗

- 2025年9月25日几点烧纸钱吉利 烧纸钱吉日吉时查询

- 罗姓灵秀温婉的女宝宝名字

- 今日是挂床帘吉日吗 2025年9月27日挂床帘适合吗

- 2025年9月25日几点池塘开挖最合适 池塘开挖吉时查询

- 今日是拜师傅学技能吉日吗 2025年9月24日拜师傅学技能好吗

- 从巴西节日看民族团结与历史传承

- 2025年9月25日几点砌灶台最合适 砌灶台几点几分是吉时

- 今日是探望病人吉日吗 2025年9月28日探望病人当天黄历吉利吗

- 2025年9月25日几点坐船最合适 坐船吉时查询

- 今日是拜灶神吉日吗 2025年9月28日是不是拜灶神的好日子

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气