春风送暖,农耕之地的节日祝福

在中国传统文化中,农耕文化一直占据着重要地位,尤其是在节气的变化和农业生产之间,节日的习俗和庆祝活动有着深厚的文化背景。每年的节令变化都与农耕密切相关,其中春天的节日尤为重要。这些节日不仅是对自然变化的礼赞,更是古人通过祭祀、饮食等方式与自然界和神灵沟通,祈求丰收和安康。

春分节气的起源与意义

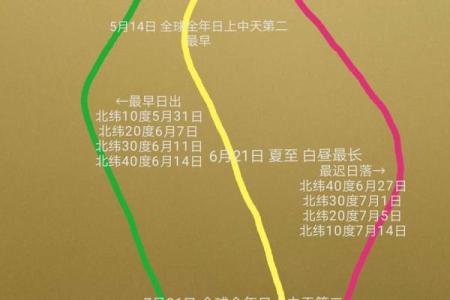

春分是二十四节气之一,通常出现在每年的3月20日或21日,这一节气是春天的中点,白昼与黑夜几乎等长。春分的节气特点使其成为农耕社会的重要标志。根据《礼记·月令》记载,春分时节,天地万物复苏,百草萌发,是农耕活动的开始。因此,春分在中国古代被认为是农业播种的最佳时机,祭祀活动也往往围绕这一时节展开。

在农耕社会,春分不仅是天文上的一个标志,也意味着农民可以开始春耕。这个时期,农业生产最为紧张,农民们常常在这一天举行祭祀仪式,祈求来年风调雨顺、五谷丰登。春分的这一天,许多地方会有祭天、祭地、祭祖的传统习俗,表达对自然神灵的敬畏与感恩。

清明节与农业节庆的结合

清明节,作为农历二十四节气中的一个重要节日,具有深刻的历史与文化意义。在古代,清明不仅是祭祀祖先的重要节日,更是一个与农耕活动密切相关的时刻。《周礼》中提到,清明节时,正是农民在农田中劳作的时节,土地的祭祀和祭祖活动常常交替进行。

清明节的传统习俗不仅仅局限于祭祀祖先,更多的是与春耕密切相关的农事活动。在这一节气,清明的风雨常常促使农作物的生长,而祭祀活动则带有浓厚的祈丰收意愿。清明时节,人们会吃青团、扫墓祭祖,寓意着驱邪祈安、保佑农业丰收。祭扫的活动,不仅让后人表达敬意,更寄托了对土地和祖先的感恩之情。

春耕与节日的结合

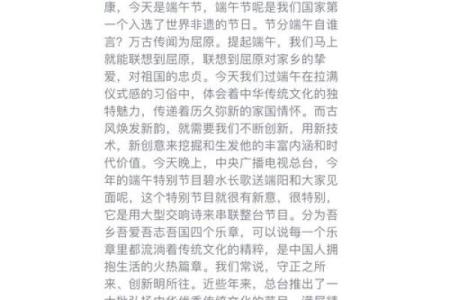

进入现代,尽管城市化进程加快,许多人离开了农村,但春分、清明等节气的传统习俗仍在一些地方得到了很好的传承与发展。在现代社会,随着对传统文化的重视,许多城市和乡村的春耕活动依然保持着节日庆祝的仪式感。例如,在一些地方,春分节气时,学校和社区会组织民俗活动,弘扬农耕文化,讲述农耕与节令的联系,传递环保、和谐与可持续的农耕理念。

此外,现代人对节日饮食的追求,也让春季的节庆食品在各地流行开来。比如清明的青团、春分的春饼等,不仅是对传统的延续,更是现代人对节令和农耕生活方式的怀念与尊重。

在这一过程中,社会各界通过多种形式的活动,将传统的节日和现代生活相结合。无论是民间的节庆活动,还是现代人对传统文化的复兴,春耕与节日习俗的结合,都体现了人们对大自然与祖先的敬畏,以及对丰收和安康的共同期望。

起名大全

最近更新

- 今天适合向对方求婚吗 2025年9月16日向对方求婚有没有讲究

- 今天适合修补窟窿吗 2025年9月16日修补窟窿日子好吗

- 今天适合剃头吗 2025年9月16日对于剃头来说是不是黄道吉日

- 今天适合屋顶封顶吗 2025年9月16日屋顶封顶是不是最佳吉日

- 今天适合丧葬事宜吗 2025年9月16日丧葬事宜是不是最合适的日子

- 今天适合入殓吗 2025年9月16日当日入殓有没有讲究

- 今天适合修堤坝吗 2025年9月16日修堤坝日子好吗

- 今天适合全无禁忌吗 2025年9月16日全无禁忌当天黄历吉日吗

- 今天适合安装大门框架吗 2025年9月16日安装大门框架是适合的吉日吗

- 今天适合入学读书吗 2025年9月16日入学读书是适合的吉日吗

- 今天适合店铺开业吗 2025年9月16日店铺开业行不行是好日子吗

- 今天适合制作佛像吗 2025年9月16日制作佛像好不好

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气