从天文角度解读中国传统节日的时间安排

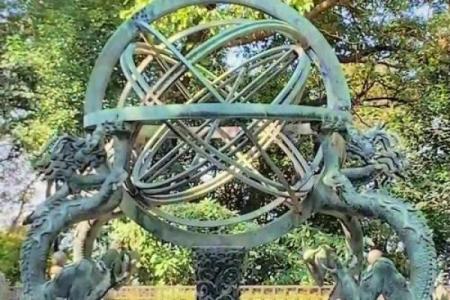

中国传统节日的时间安排与天文密切相关,背后有着丰富的天文知识和农耕文化的结合。节气的更替、天体的运动,尤其是太阳、月亮、星星的变化,深刻影响了这些节日的形成和发展。我们从古代的节令到现代的传承,能够看到这些天文现象对节日的时间安排以及相关习俗的深远影响。

一、春节的起源与天文依据

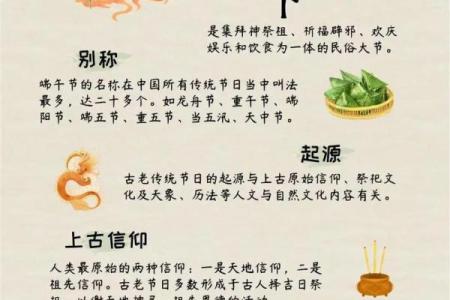

春节,作为中国最重要的传统节日之一,其时间安排与天文现象有着紧密的关系。春节的时间固定在农历正月初一,这一天正好是冬至之后的第二个新月,也意味着太阳开始回升,白昼逐渐延长。从天文角度来看,春节的选择与太阳的运动密切相关。冬至标志着一年中白昼最短,夜晚最长的一天。而春节的到来象征着自然界的复苏和希望,标志着一年新气象的开始。

春节期间的传统习俗,如贴春联、放鞭炮、吃团圆饭等,都与农耕社会的传统息息相关。春节是农忙季节的开始,农民通过祭祀、祈福等活动,祈求来年丰收。因此,春节的习俗不仅反映了天文变化的周期性,也体现了农耕文化对自然节律的尊重和依赖。

二、中秋节与月亮的关系

中秋节的时间定在农历八月十五,这一时间点与月亮的天文现象有着紧密的联系。古人通过观察月亮的盈亏变化来确定节令,而八月十五正是秋季的中点,月亮最圆最明亮。这一天的月亮是最为圆满的,象征着团圆与丰收。

中秋节的传统习俗,如赏月、吃月饼等,体现了人们对天文现象的关注和对家人团聚的渴望。月亮在中国文化中有着特殊的意义,它不仅代表着自然界的周期性变化,还承载着人们对美满生活和丰收的期许。通过这种与月亮的紧密联系,古人巧妙地将天文现象与节庆习俗结合,使节日更具文化内涵。

三、现代传承与天文知识的结合

在现代社会,尽管科技进步,许多传统节日的天文意义仍被延续。例如,春节和中秋节的时间安排依然严格遵循农历,而农历的使用则源于古代对天象变化的观察。在现代,随着天文观测技术的发展,我们对于这些节日背后的天文现象有了更加深入的了解,尤其是通过天文台、卫星等设备,能够更精确地预测和观测天体的运动。

如今,许多人通过互联网平台或天文爱好者社区,了解节日背后的天文知识,甚至参加天文观测活动,感受传统节日与天文之间的紧密联系。这不仅是对节日文化的传承,也是对天文科学认知的一种现代化表达。

这些节日活动中的天文元素,不仅是一种文化遗产,也是一种天文知识的传播。在传统节日庆祝的过程中,人们不仅回顾历史、传承习俗,还通过现代科技将古老的天文智慧延续下来。

起名大全

最近更新

- 今天适合安放磉石吗 2025年8月18日安放磉石当天可不可以

- 今天适合垂钓吗 2025年8月18日垂钓是不是最合适的日子

- 今天适合买小鸭吗 2025年8月18日买小鸭宜不宜

- 今天适合修建厕所吗 2025年8月18日宜不宜修建厕所吗

- 今天适合举办婚礼吗 2025年8月18日举办婚礼日子好吗

- 今天适合坟茔修理吗 2025年8月18日坟茔修理是不是最合适的日子

- 今天适合丧服穿戴吗 2025年8月18日丧服穿戴适合吗

- 今天适合土地神祭祀吗 2025年8月18日是否适宜土地神祭祀

- 今天适合建造围墙吗 2025年8月18日建造围墙是好日子吗

- 今天适合举办升学宴吗 2025年8月18日举办升学宴好不好

- 今天适合店铺开业吗 2025年8月18日店铺开业当天黄历吉日吗

- 今天适合医院就医吗 2025年8月18日医院就医是不是好日子

- 八字

- 吉日

- 起名

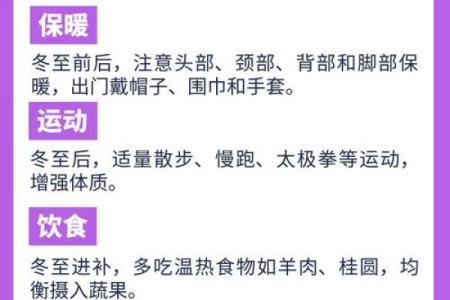

- 节气