端午节与古老天文的深厚联系

端午节的庆祝活动已经成为中国文化中重要的节日之一,但你可能并不知道,这个节日不仅与古老的农耕习俗有关,还与天文学有着深厚的联系。端午节的起源,饮食习俗,甚至传统活动,都可以从天文和农耕的角度得到解释。

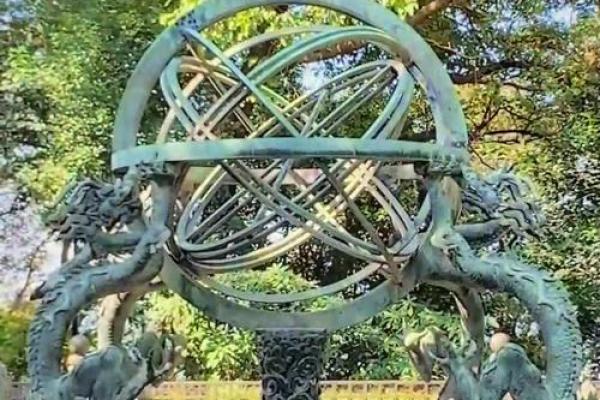

天文学与端午节的起源

端午节的起源,通常认为与古代农耕社会的节气和天文观测密切相关。古代农民依靠天象变化来决定耕种和收获的时节,而端午节恰恰是在夏季的“夏至”附近。这一天,太阳最为强烈,正是农作物生长的关键时刻。天文上,这一时期是黄道带上太阳与巨蟹座的交汇,标志着白昼最长的一天。

在中国古代,天文观测是非常重要的,尤其是在农耕时代,农业的丰收直接依赖于准确的天文周期。例如,《周易》中的“乾卦”就暗示了天文与自然的关联,认为天的运转和大自然的节律对人类社会的农业生产至关重要。端午节的庆祝与天文现象息息相关,它代表了人们对太阳、星辰变化的崇敬,体现了古人对自然规律的深刻理解。

古代典籍中的端午节与天文现象

历史上,端午节也被认为是“恶月恶日”之一,按照天文观测,这一天正值夏季天象的不安定期,气候炎热,瘟疫易发。为了防止疾病的侵袭,人们会在端午节进行一系列驱邪的活动,像是挂艾草、佩香囊等,这些习俗的背后也有天文的影响。在《元史·天文志》中,就提到过,古代帝王会依据天文现象做出各种决策,其中就包括节令和节气的安排,端午节正是受这些天象的启发,成为一个象征着驱邪祈安的节日。

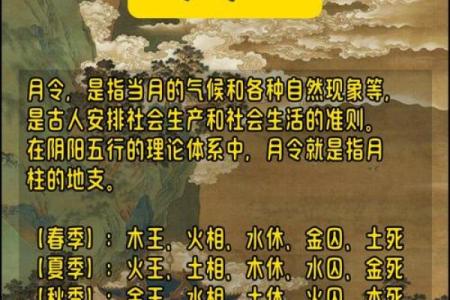

另一个历史案例来自《礼记·月令》。其中提到,在夏季的端午节,百姓必须举行祭天仪式,祈求天帝保佑庄稼丰收。在这一节令的安排下,天文和农耕的联系表现得尤为明显。人们不仅从天文学的角度理解节气,更通过祭天等活动表达对天帝的敬畏与祈福。

端午节与现代天文文化的传承

现代社会虽然科技发达,但端午节的天文文化传承依然深刻影响着人们的生活方式和节庆活动。虽然现代社会的农业生产方式已不再完全依赖天文周期,但人们依然保持着端午节的传统,尤以划龙舟和食粽为最。现代的端午节,更多的是作为文化传承而存在,特别是在教育和社区活动中,端午节被用来加强对中国传统文化和天文知识的学习。

许多学校和文化机构在端午节期间举办关于天文和节令的讲座与活动,向公众普及天文学的基础知识。例如,端午节与夏至相近,人们可以借此机会讲解夏至的天文现象,如太阳直射北回归线,昼夜长短变化等。此外,现代人也会通过观星、讲解星座等活动,进一步感知天文与生活的密切联系。端午节的节庆活动,不再仅仅是为了娱乐,而是成为了传递科学和文化教育的重要平台。

端午节的传承不仅仅局限于习俗本身,还蕴含着丰富的天文和农耕文化,体现了中国古代社会对自然规律的尊重与应用。随着时代的发展,虽然传统习俗发生了变化,但通过现代的形式,端午节的天文文化依旧延续着,成为了连接过去与现在的一座桥梁。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

传统农耕与节日习俗的交织:如何为现代消费者创造独特体验

农耕与节日习俗的融合自古至今,一直是人类文化的重要组成部分。随着现代社会的发展,这些传统逐渐转变为一种文化体验,成为了消费者寻求独...

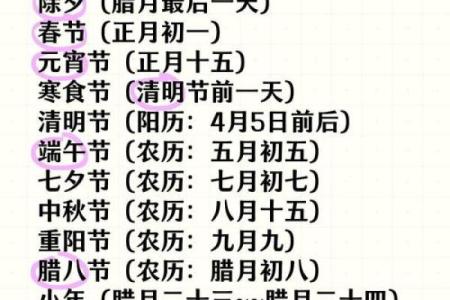

24节气

起名大全

最近更新

- 解析於字五行属什么?女孩取名如何巧用於字

- 2025年05月14日是否属于搬家吉日? 搬家入宅能行吗

- 2025年05月18日装修日子有没有选对? 今日装修有问题吗?

- 2025年05月14日搬家行吗? 搬家入伙吉日宜忌

- 姓昌风格独特的女孩名字,如何取才显灵动聪慧?

- 敬字五行属什么?男孩名字中敬字的寓意延伸

- 2025年农历三月廿四是否为安门黄道吉日 今日装大门有没有问题?

- 2025年农历四月十四领证符不符合黄道吉日 今日登记领证有没有问题?

- 孜孜不倦的力量:颠覆传统,用五行格局反而提升你的学习效率

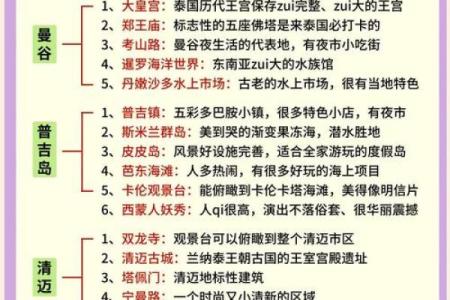

- 的泰国,如何通过节庆感知古老的天文智慧

- 暗藏玄机:琼瑶命理揭示命运背后的真相,颠覆你的认知

- 2025年04月27日是否宜开业? 今日开张是好日子吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气