从冬至看古人如何通过节气调节生活

冬至在中国传统文化中有着极其重要的地位,它不仅是二十四节气中的一个重要节气,更是古人通过天文和农耕来调节生活的重要节点。冬至标志着寒冷季节的正式开始,白昼最短,黑夜最长。在这个时刻,古人根据自然规律调整自己的生活方式,保持身体健康,确保农业生产的顺利进行。以下从历史案例和现代传承的角度,探讨古人如何通过节气调节生活。

冬至的起源与天文规律

冬至的起源与天文现象密切相关。古人通过观察太阳的运动轨迹,发现太阳直射点最南移时,白昼时间最短,夜晚最长。这一现象标志着寒冬的来临,而这一天也成为了古人调整生活的起点。冬至的天文特点促使农民和生活在这一时期的人们开始做出相应的应对措施,例如储备过冬的食物、准备御寒衣物等。

传统习俗:冬至饮食与活动

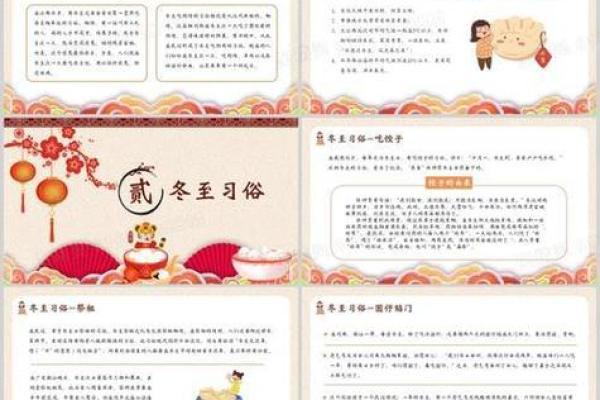

在古代,冬至不仅是天文现象的体现,更是农业活动的重要标志。由于冬至过后,气温将逐渐变冷,古人通过一系列的传统习俗来调节身体和生活。冬至这一天,很多地区都有吃饺子的习惯,传说吃饺子可以驱寒避邪、保暖养生。在北方,冬至更是一个团圆的节日,家人们聚在一起享受丰盛的饭菜,象征着温暖和和睦。

而在南方,冬至的传统食物则以汤圆为主,寓意着团团圆圆,生活甜蜜。除了饮食,冬至还伴随着一些特殊的活动,如祭祖、祈福等,尤其是在农村,冬至是祭拜祖先、祈求来年丰收的重要时刻。古人通过这些活动,不仅仅是为了度过寒冷的冬季,更是希望借助自然的力量调节生活与命运。

东汉时期的冬至祭天

在东汉时期,冬至的天文意义和农耕实践已得到广泛认知。当时,皇帝会亲自举行冬至祭天仪式,祈求来年丰收与国泰民安。这一活动不仅是天文与农业知识的结合,更体现了古人将节气与政治、社会责任相结合的智慧。通过祭天仪式,东汉帝王表达了对自然的敬畏与顺应,也让百姓理解到节气变化与农业生产的密切关系。

唐代的冬至进补习俗

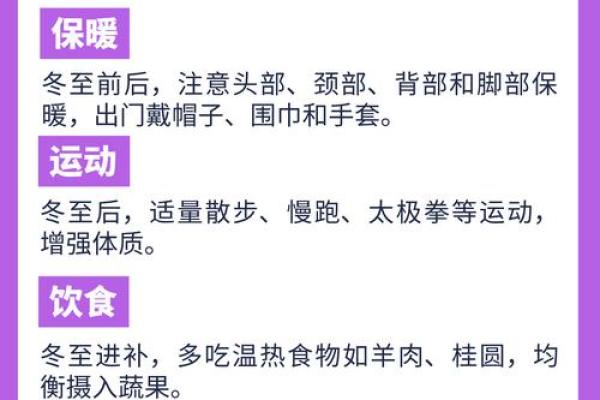

到了唐代,冬至进补成为了重要的民间习俗。唐代医学家孙思邈在《千金要方》中提到,冬至是阴气最盛的时候,适宜进补,以增强体质,抵御寒冷。许多人会在这一天食用羊肉、鸡汤等温热食品,这一传统至今依然流传。在唐代,冬至的节令习俗和进补文化已经深入人心,成为了古人生活中的重要一环。

节气文化与养生之道

在现代,尽管科技发达,生活方式发生了巨大的变化,但节气文化依然在许多家庭中传承下来,尤其是在养生方面。许多人依然遵循冬至进补的传统,通过饮食调节身体,以应对寒冷的冬季。冬至这一天,许多地方的市场上会售卖各类进补食材,如桂圆、枸杞、羊肉等,成为冬季养生的重要一环。同时,一些老年人仍会借此机会做一些冬季的健康养护,如泡温泉、参加冬季健身活动等,确保身体健康,延续古人的生活智慧。

从冬至这一节气的演变与传承中,可以看到古人如何通过天文和农业规律调整生活方式,而这些习俗和智慧至今仍在我们的生活中占据着重要位置,成为了文化的一部分。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气