冬至节:天文与养生的交织,寒冬中的温暖

冬至节是中国传统的节令之一,标志着太阳直射点最南的位置,是白昼最短、夜晚最长的一天。自古以来,冬至被视为“阳气复始”的时刻,这不仅是天文现象的体现,更与养生密切相关。冬至的到来,意味着寒冷的冬季进入最为严酷的阶段,民众通过一系列的习俗来祈求健康与安宁。

冬至的天文起源

冬至节的起源与天文学密不可分。在农耕社会,冬至被视为一年中的一个重要节令,具有深远的意义。古人通过观察太阳的运行轨迹,发现冬至当天太阳直射地球的南回归线,北半球的白昼最短,夜晚最长。这一自然现象不仅影响着气候变化,也关系到农业生产和生计。冬至过后,太阳的辐射逐渐增强,白昼时间开始变长,象征着新一轮的生命力和阳气的复苏。因此,冬至不仅仅是一个天文事件,更是农耕文化中“岁时节令”的重要节点,预示着春天的到来。

传统习俗中的温暖与食物

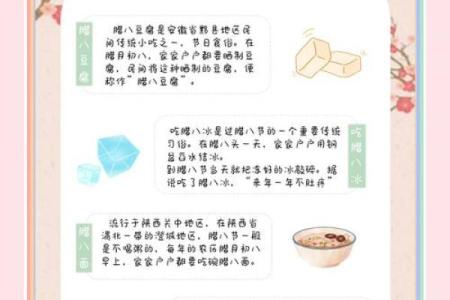

在冬至这一节气,传统习俗不仅仅体现在天文和气候的变化上,更融入了日常生活中的饮食和活动。民间有着冬至吃饺子的习俗,尤其是在北方,饺子不仅代表着团圆,还寓意着“捉住”一年的寒冷,迎接新的一年。南方地区则有吃汤圆、糯米团子的传统,象征着团圆和吉祥。

冬至的饮食习惯中也渗透着养生的智慧。根据《黄帝内经》中的理论,冬季是收藏阴气、保养肾脏的时节。民间有吃羊肉、补血汤等滋补食物的习惯,这些食物可以帮助驱寒、养气。尤其是在寒冷的冬季,温暖的食物成为了驱赶寒冷、调养身体的重要方式。

古代的冬至与祭祀

在中国古代,冬至有着祭天的传统,特别是在周朝和汉朝时期,冬至是祭祀祖先和天帝的时刻。古人相信,冬至是阳气最弱的时刻,举行祭祀仪式能够祈求天帝保佑,顺利度过寒冷的冬季。尤其是汉代,冬至被定为“祭天日”,许多地方会在这一天举行盛大的祭祀活动,表达对天神的敬畏与感恩。通过祭祀仪式,不仅能够祈求丰收,还能稳定社会秩序,增强民众的凝聚力和信仰。

宋代的冬至食俗

到了宋代,冬至的饮食习俗逐渐丰富起来,形成了独特的冬至宴。宋代文人苏东坡在《东坡志林》中提到,冬至时节有着“饮羊羹,食冬至馔”的传统,特别是在南方地区,冬至成为了家家户户围坐一堂,共享丰盛美食的时刻。羊肉、糯米、红枣等食材成为了当时冬至餐桌上的常见之选,且具有驱寒、补益身体的功效。

冬至养生与家庭团聚

到了现代,冬至的传统习俗依然保持着重要的地位。特别是在现代都市中,尽管工作节奏加快,但冬至的团聚和养生习惯仍然传承下来。许多家庭依然保持着冬至吃饺子、汤圆的习惯,而冬至作为一个特殊的节日,也成了许多人回家团聚的时刻。现代的养生观念也与冬至的天文现象相结合,许多健康专家建议人们在冬季多吃温热的食物,增强体质,保养肾脏。

因此,冬至不仅是一个自然节令,它融入了人们的日常生活和文化习俗,成为了天文与养生的交织点。在寒冬中的温暖,正是通过这些延续千年的传统习惯和仪式传递出来的。

起名大全

最近更新

- 2025年05月11日领证能算好日子吗 今日领证合适吗?

- 2025年农历四月十七搬家选的是良辰吉时吗? 今日搬家入伙合适吗?

- 解析扬字五行,男孩取名如何搭配出最佳组合

- 2025年农历四月十四是否适宜领证? 今天登记结婚怎么样?

- 2025年农历四月廿六这日子订婚算黄道吉日不? 提亲吉日指南

- 2025年04月21日能否作为安门黄道吉日? 装大门能行吗

- 2025年04月30日是否为结婚黄道吉日 今日办婚礼有问题吗?

- 冬至节:天文与养生的交织,寒冬中的温暖

- 卫姓取洋气范的名字,男孩名字有哪些清新脱俗的?

- 2025年农历三月三十开业算不算好日子? 今日开张好吗

- 2025年农历三月三十开业是否是黄道吉日 开门做生意行吗?

- 2025年04月21日是否适宜安门? 安门吉日宜忌查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气