八月节气与农田管理的重要性

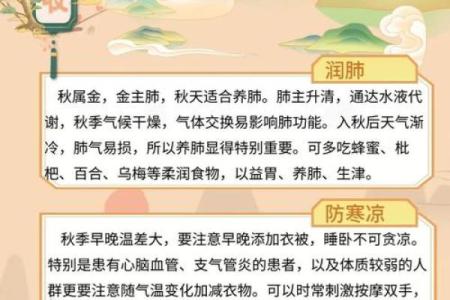

随着季节的推移,八月的到来对农田管理具有重要的意义。在这一时期,气候的变化和农作物的生长周期密切相关,农民往往依据节气的变化来安排农事活动。八月的节气,如立秋和处暑,标志着气温逐渐下降,但白昼时间仍然较长,气候条件仍适合农田的后期管理。

起源:农耕与天文

八月节气的变化与农耕活动密不可分。在古代,农业生产完全依赖天候的变化,农民通过天文现象的观察来制定农事计划。八月的节气属于“夏秋交替”之时,标志着一年的农事进入了重要的过渡期。立秋之后,天气逐渐转凉,昼夜温差增大,这对于某些作物的生长非常有利。此时,稻谷、玉米等作物进入了灌浆期,需要充足的水分和适宜的温度。

在古代的天文历法中,八月的气候变化常常被视为季节转换的信号,因此,古人会根据天象变化安排农事。例如,秋分之前的丰收期,农民会密切关注降水量与日照时间,以确保作物能够顺利生长并迎接收获。

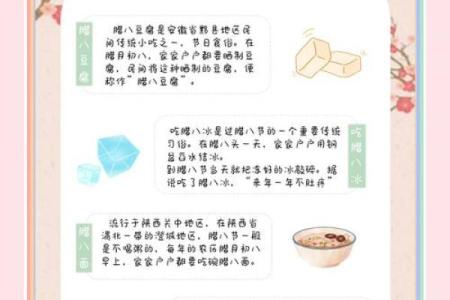

传统习俗:饮食与活动

与农田管理息息相关的,八月节气还伴随着一系列的传统习俗。此时正是丰收的前奏,农民通常会举行祭祀活动,祈求五谷丰登、风调雨顺。为了感谢自然的馈赠,也有“吃新”这一传统,特别是在立秋时节,许多人会品尝新米和新麦,表达对大自然和农耕劳作的敬意。

此外,八月的传统节日如“中元节”,是农民进行田间巡视、检查作物生长情况的时机。这个时候,农民会团结一心,集体进行除虫、除草等工作,保证农作物能够在接下来的季节里顺利成长。

历史案例:春秋时期与清代

春秋时期,农田管理已非常精细。古代的《左传》记载了许多关于节令和农田管理的内容。诸侯国的农民根据立秋后的气候变化,安排稻谷的栽种和耕作。春秋时期,立秋之后的“秋风送爽”是适宜水稻生长的好时机,农民会利用这段时间进行灌溉和松土,为作物的后期生长创造有利环境。

到了清代,农田管理更为精细。清朝的《农政全书》详细介绍了节气对农作物的影响,并特别强调了八月节气期间的田间管理。书中指出,立秋之后应及时进行田间水分管理,避免作物因气温过高或过低而受到伤害。此时的农田还需加强除虫措施,防止虫害对农作物的侵袭。

科技与智慧的结合

在现代,随着科技的发展,八月节气对农田管理的传承不仅仅局限于传统的经验和习惯,现代农业技术和信息化手段已经加入其中。如今,许多农民使用农业气象服务平台,实时获取气候变化的信息,并根据天气预报调整农事安排。通过使用传感器和智能化设备,农民能够更加精确地掌握土壤湿度、温度等关键信息,从而有效地进行灌溉、施肥等操作。

此外,现代农业还结合了遥感技术与大数据分析,使得农田管理更加高效。通过卫星遥感图像,农民可以实时了解作物的生长状况,及时发现并解决可能的问题。对于八月节气期间的作物管理,现代技术的加入使得农业生产变得更加科学和可持续。

起名大全

最近更新

- 妙字五行属什么?男孩取带妙字的名字技巧

- 2025年10月哪天造佛像是好日子 十月造佛像吉日有哪几天

- 2025年农历四月初七动土有问题吗? 动土建房合不合适?

- 五行格局颠覆传统:揭秘性格背后的神秘力量

- 2025年10月拆墙哪天适合的日子 吉利旺财拆墙佳日

- 2025年04月21日安门吉利吗? 安装入户门吉日指南

- 94年出生的五行格局分析:性格解析中的误区与颠覆性发现

- 男孩用岩字取名的寓意解析及适用搭配

- 2025年农历三月三十开业是好日子吗? 今日营业好吗

- 2025年05月23日订婚是良辰吉时吗? 今天订婚怎么样?

- 2025年农历三月廿四这日子安门旺不旺? 安门有问题吗?

- 2025年04月27日开业合不合适? 营业算好日子?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气