冬至:从天文现象到养生智慧的节气解读

冬至,是二十四节气中的重要节点之一,它不仅标志着阳光直射点逐渐由南回归线向北回归线移动,也象征着寒冷季节的到来。从天文现象到养生智慧,冬至的意义和习俗丰富而深远,值得我们细细探讨。

冬至的天文起源

冬至的天文现象与地球的公转和倾斜轴有关。在冬至这一天,太阳几乎直射南回归线,地球北半球迎来了白昼最短、夜晚最长的一天。由于地球轴的倾斜,冬至前后,北半球的太阳辐射最弱,因此人们常常把冬至视为寒冷季节的起始。这一现象自古以来便为农耕社会所熟知,也因此成为了祭天祈福的传统节气。

在古代中国,农耕文化中非常重视节气与农业生产的关系。冬至是农田休整的时期,也是筹备来年春播的最佳时机。古代农人依赖天文现象来判断播种和收获的时机,冬至正是其中的关键节点。

传统习俗与饮食文化

在中国传统文化中,冬至的习俗可谓丰富多样。最著名的当属冬至吃饺子,这一习惯起源于汉代,相传是医圣张仲景为了驱寒保暖而发明的。冬至节气寒冷,张仲景用羊肉、辣椒和大葱等食材做成“驱寒饺子”,希望帮助百姓抵御寒气。随着时间的推移,冬至吃饺子逐渐演变为一种民间传统,流行至今。

此外,在南方地区,冬至也有吃汤圆的习俗。汤圆寓意团圆,象征着家庭和睦与幸福。在冬至这个代表着冬季最寒冷时节的日子里,吃一碗暖暖的汤圆,不仅能够驱寒,还能增添节日的气氛。

魏晋时期的冬至节令

魏晋时期,冬至作为节气开始得到重视,不仅成为了皇室祭天的日子,也融入了民间的生活习惯。此时,冬至的饮食文化已逐渐形成,其中魏晋时期的文人尤为推崇在节气时节享受美食的仪式感。历史上有记载,魏晋时期的士人常常在冬至当天举行宴会,酒席上摆放的是丰盛的冬季时令菜肴,品味与文化成为那个时期重要的节令体现。

唐宋时期的冬至祭天

唐宋时期,冬至成为了国家级的节庆活动。唐代帝王会在冬至当天举行大规模的祭天仪式,以祈求国家安康、风调雨顺。宋代则对冬至节气进行了更为细致的规范,民间也开始大量参与祭祀活动。这一时期,冬至不仅是天文现象的庆祝,也是国家安定、百姓平安的象征。

冬至养生的文化再现

在现代,冬至的意义不仅仅停留在节令和习俗的层面,更多的是与养生文化的结合。如今,人们注重冬至时节的养生,尤其是在食疗和生活方式上,冬至已成为促进身体健康的重要时机。

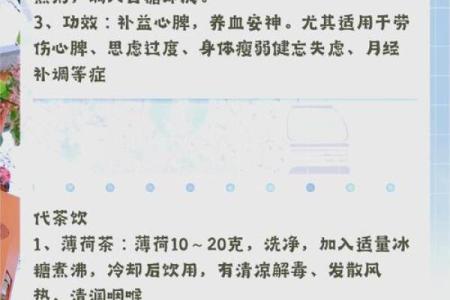

现代的冬至养生讲究“补肾养阳”,中医认为,冬季是肾气最为旺盛的时节,尤其在冬至时节,阳气逐渐回升,正是养生的关键时期。因此,很多人会在这一天进行适当的进补,常见的食物有羊肉、牛肉等温热食物,同时避免过度的寒凉食物。

冬至这一天,也常被视作一个放松身心、回归家庭的时刻。现代人将其视为与家人团聚、享受美好时光的机会,尤其是在繁忙的都市生活中,冬至成为了难得的休息和反思的时刻。

起名大全

最近更新

- 2025年05月11日领证有没有问题? 今日领证结婚能算好日子吗

- 2025年05月08日是否是乔迁吉日 今日乔迁好吗

- 2025年农历三月廿四安门行不行 今天安门怎么样?

- 想给莫姓女孩取气度高的名字,有什么好名字推荐?

- 2025年05月18日算不算装修好日子? 今日装潢房子有没有问题?

- 勰字女孩取名:属性属木的生长寓意与自然联结

- 希字五行属什么?女孩取带希字的名字优势分析

- 2025年05月14日搬家是良辰吉时吗? 乔迁新居行不行?

- 2025年04月30日结婚是黄道吉日不? 今日办婚礼有没有问题?

- 2025年农历四月初一提车是黄道吉日不? 今天提车怎么样?

- 2025年05月08日乔迁合适吗? 今日入宅好吗

- 2025年05月18日装修趋吉避凶了吗? 装修开工吉日宜忌查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气