从农耕到养生:火把节在生活中的独特意义

火把节,作为一种源远流长的民俗活动,深深扎根于中国西南和西北部分地区,尤其是彝族等少数民族的生活中。这一节日不仅仅是庆祝丰收的时刻,更是人们表达敬畏天地、祈求安康的方式。其独特的意义,贯穿了从古代农耕到现代养生的文化脉络,体现了人与自然的和谐相处与对生命的深刻理解。

火把节的起源:从农耕到天文的交融

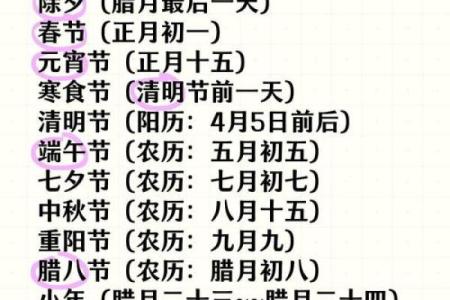

火把节的起源与古代农耕文化紧密相关。在中国的西南部,农耕社会的节气和天文现象有着不可分割的联系。农民通过观察天象,了解四季变化,指导农业生产。火把节通常在夏季举行,这一时节正是农田作物生长的重要时期,尤其是水稻等农作物的生长周期。在这一节日,彝族人通过点燃火把,驱赶阴暗的邪灵,同时象征着希望与光明的到来,祈求来年丰收。

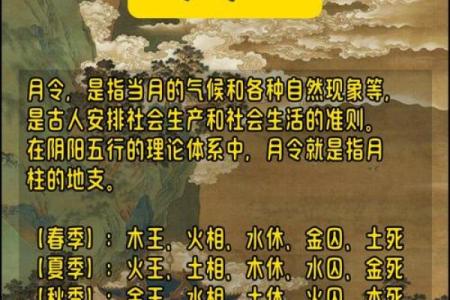

更深层次的,火把节还与天文现象有关。在古代,天上的星辰与大地的农事往往有着直接联系。许多天文现象,如星座的变动和月亮的盈亏,都被视为影响农业的因素。火把节的时间选择往往与农事周期相吻合,节日的庆祝与人们对自然的敬畏和对天文规律的了解相辅相成。

传统习俗:饮食与活动的融合

火把节的传统习俗丰富多彩,其中最具特色的便是与饮食和活动的结合。节日期间,传统的彝族美食成为聚会的重头戏,特别是“火把肉”和各种烤制食品,它们不仅体现了民族饮食文化的独特魅力,还象征着热烈的气氛与对美好生活的向往。

饮食中不可或缺的还有酒。彝族人用自酿的酒来敬神、敬祖、敬宾,体现了他们对祖先和神灵的崇敬之情。而这些传统的食品和饮品,不仅仅是味觉的享受,更是一种文化的传承,融入了火把节这一民俗活动的核心精神。

除此之外,火把节的活动形式也非常独特。最具代表性的便是火把舞和篝火晚会。在节日的夜晚,人们手持火把,围绕着篝火跳舞,表达对自然的敬畏与感恩。这些活动不仅增强了人们之间的凝聚力,也让传统文化得以在欢声笑语中代代相传。

历史案例:明代《彝族风俗记》与近现代传承

明代的《彝族风俗记》一书中详细记录了火把节的起源与习俗。这本书不仅展示了火把节如何与彝族的宗教仪式和农业生产紧密相连,还描绘了节日中各种庆祝活动的生动场景。在当时,火把节不仅是彝族民众的一项重要节庆,它更是团结人心、凝聚社会力量的重要时刻。

在近现代,随着社会的发展与变迁,火把节的意义也发生了变化。尤其是在一些地区,火把节逐渐从纯粹的农业仪式转变为现代文化活动的一部分。现代的火把节,虽然在形式上有所简化,但它仍然保留了浓厚的传统文化色彩,成为了当地居民和游客共同庆祝的盛大节日。火把节不仅成为了一种文化的象征,还吸引了大量的游客,推动了当地的旅游经济发展。

通过对火把节历史案例的解析,我们可以看到,火把节从古代的农耕时期到如今的现代养生活动,始终保持着与自然的紧密联系。它不仅是一种传统的节日,更是人们对生命、自然与和谐的深刻理解的体现。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

传统农耕与节日习俗的交织:如何为现代消费者创造独特体验

农耕与节日习俗的融合自古至今,一直是人类文化的重要组成部分。随着现代社会的发展,这些传统逐渐转变为一种文化体验,成为了消费者寻求独...

24节气

起名大全

最近更新

- 解析於字五行属什么?女孩取名如何巧用於字

- 2025年05月14日是否属于搬家吉日? 搬家入宅能行吗

- 2025年05月18日装修日子有没有选对? 今日装修有问题吗?

- 2025年05月14日搬家行吗? 搬家入伙吉日宜忌

- 姓昌风格独特的女孩名字,如何取才显灵动聪慧?

- 敬字五行属什么?男孩名字中敬字的寓意延伸

- 2025年农历三月廿四是否为安门黄道吉日 今日装大门有没有问题?

- 2025年农历四月十四领证符不符合黄道吉日 今日登记领证有没有问题?

- 孜孜不倦的力量:颠覆传统,用五行格局反而提升你的学习效率

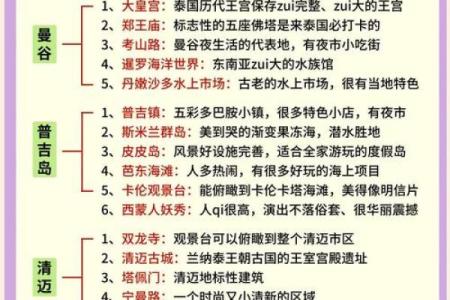

- 的泰国,如何通过节庆感知古老的天文智慧

- 暗藏玄机:琼瑶命理揭示命运背后的真相,颠覆你的认知

- 2025年04月27日是否宜开业? 今日开张是好日子吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气