底农耕节气变换,如何根据二十四节气调整生活方式

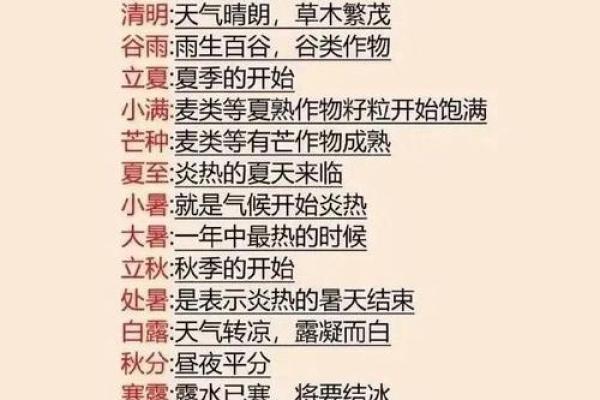

在古代,农耕文明与天文观测紧密相连,人们根据太阳的运行规律,将一年划分为二十四个节气,以此来指导农业生产和生活。这些节气不仅反映了自然界的气候变化,也蕴含着丰富的文化内涵。那么,如何根据二十四节气调整生活方式呢?

起源:农耕与天文相结合的智慧

二十四节气的起源可以追溯到远古时期,那时的人们通过观察天象,发现太阳在黄道上运行的速度不均,从而将一年分为二十四个等分,每个节气相隔大约15天。这种智慧与农耕生产紧密相连,因为农作物的生长周期与季节变化息息相关。

传统习俗:饮食与活动的变迁

随着季节的更迭,人们的饮食和活动也随之变化。

春分:春暖花开,养生为先

春分时节,万物复苏,人体阳气也开始上升。此时,饮食上应注重养肝护阳,多吃绿色蔬菜和水果,如菠菜、草莓等。同时,适当进行户外活动,如踏青、放风筝,以增强体质。

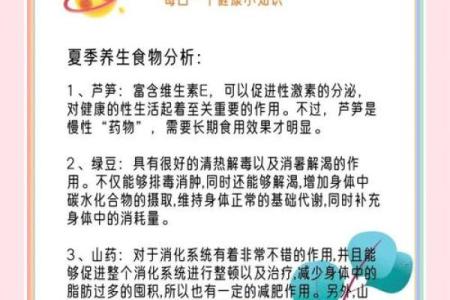

夏至:夏日炎炎,清凉解暑

夏至是一年中白天最长、夜晚最短的一天。此时,饮食上应以清淡为主,多吃西瓜、黄瓜等清凉食物。此外,可参加游泳、钓鱼等水上活动,以消暑降温。

秋分:秋高气爽,润肺养阴

秋分时节,天气渐凉,人体阳气开始收敛。饮食上应注重润肺养阴,多吃梨、苹果等水果,以及银耳、百合等食材。同时,可以参加登山、赏菊等活动,以调节心情。

冬至:寒冬腊月,温补养生

冬至是一年中白天最短、夜晚最长的一天。此时,饮食上应以温补为主,多吃羊肉、鸡肉等食物,以及红枣、枸杞等药材。此外,可以参加滑雪、滑冰等冬季运动,以增强体质。

典籍与案例:传承千年智慧

在古代典籍中,关于如何根据二十四节气调整生活方式的记载比比皆是。如《黄帝内经》中提到:“春三月,此为发陈,天地俱生,万物以荣。”这表明春季应注重养生,顺应自然规律。

在现实生活中,也有许多传承千年的习俗。如立春时节,人们会吃春饼、春卷等食物,以迎接春天的到来。立夏时节,则流行吃冷饮、吃绿豆汤等,以消暑降温。

根据二十四节气调整生活方式,不仅有助于身体健康,还能传承中华民族的传统文化。在现代社会,我们更应该珍视这一智慧,将其融入到日常生活中。

起名大全

最近更新

- 2025年9月28日几点踩高跷吉利 踩高跷吉日吉时查询

- 今日是编写家谱吉日吗 2025年9月29日编写家谱好不好

- 2025年04月21日安门是上上吉时吗? 装大门适合吗?

- 2025年9月28日几点神位出火吉利 神位出火吉时查询

- 今日是给佛像开光吉日吗 2025年9月21日给佛像开光好不好

- 2025年9月29日几时开业最好 开业几点是吉时

- 今日是装修开工吉日吗 2025年9月22日当天可不可以装修开工

- 2025年农历四月初七动土合良辰吗? 今日动土合适吗?

- 2025年9月29日几时房屋装修开工最好 房屋装修开工几点几分是吉时

- 今日是维修房门吉日吗 2025年9月26日当日维修房门有没有讲究

- 2025年9月28日几点补修墙面吉利 补修墙面吉时查询

- 2025年农历四月十七搬家合良辰吗? 今日乔迁搬新房合适吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气