从传统节日看中国文化的深厚底蕴

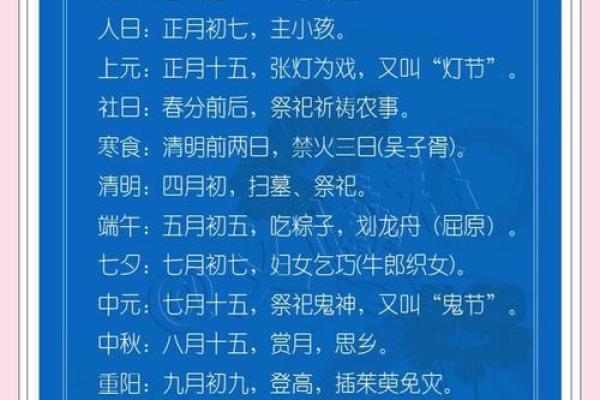

中国传统节日承载着丰富的文化底蕴,这些节日不仅是人们欢聚一堂的时刻,更是传统文化和民俗的传承。通过了解节日的起源和习俗,我们可以更好地领略中国文化的博大精深。

农耕文化与节日起源

中国的许多传统节日与农耕文化息息相关。中国古代社会以农业为主,节日的设立往往与农耕活动的周期和天文现象紧密联系。例如,春节与农历新年的到来相对应,是标志着冬季结束和春耕开始的重要时刻。《礼记》中的“岁时记”就提到过农业节令对节日的影响,农历新年的庆祝活动正是为了迎接新的耕作季节。在这一天,人们祭拜祖先,祈求来年丰收。

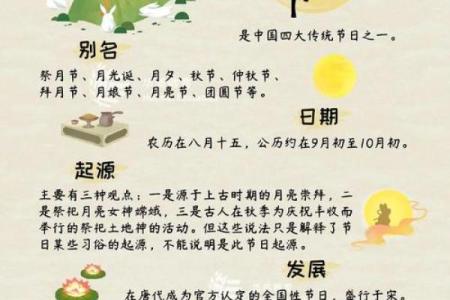

再如,中秋节,最初的起源也与农业息息相关。古人通过观测月亮的盈亏变化,确定农事的时节。《诗经》中有云:“月出皎兮,空中乌兮。”这表明古人对月亮变化的敏感与尊重。中秋节是在秋季丰收之际举行的,象征着团圆与丰收。月亮作为农业周期中的象征,提醒人们珍惜土地和自然资源。

传统习俗与文化内涵

传统节日的习俗,尤其是与饮食和活动相关的部分,常常富含着对自然、对生命、对家庭的敬重。以春节为例,春节的传统饮食如饺子、年糕等,均有着丰富的象征意义。饺子形似元宝,寓意着财富和好运;年糕则象征着步步高升,寓意着新的一年中家庭的事业蒸蒸日上。

此外,春节期间的拜年、放鞭炮等活动,也承载着人们对幸福生活的期许。放鞭炮是为了驱逐邪祟,保佑平安,体现了古人对自然灾害和生活困苦的敬畏和对来年好运的期盼。这些传统活动将代代相传,成为节日文化的重要组成部分。

再看端午节,粽子和赛龙舟是端午节最具代表性的传统习俗。端午节的由来与纪念古代爱国诗人屈原相关,屈原投江自尽的故事传为千古佳话。人们为了防止屈原的身体被水中鱼虾吞噬,便投粽子入水,后来演变成如今的端午食俗。赛龙舟则象征着驱邪祈安,也体现了团结合作的精神。

现代传承与创新

随着社会的进步,传统节日的庆祝形式也在不断创新,但其核心文化内涵始终未变。在现代社会,许多人通过互联网和社交平台庆祝传统节日,虽然形式有所改变,但节日的情感表达和文化价值依然被传承和弘扬。例如,春节的“红包文化”在现代不仅限于传统的现金红包,还延伸到了电子红包,使得远离家乡的人们能够通过数字化方式传递祝福与情感。

此外,许多现代年轻人开始重新认识和体验传统节日的文化内涵,通过参与传统节庆活动,如制作粽子、挂灯笼、书写春联等,亲身感受节日的气氛,传承传统技艺。这种传承不仅体现在家庭层面,也通过学校和社会团体的组织进行普及,使得传统节日成为连接不同代际之间情感的纽带。

通过节日的庆祝,我们能够更深刻地理解中国文化的精髓,看到传统与现代的交融。在这些节日中,蕴藏着人们对自然、对家庭、对社会的敬畏与期许。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气