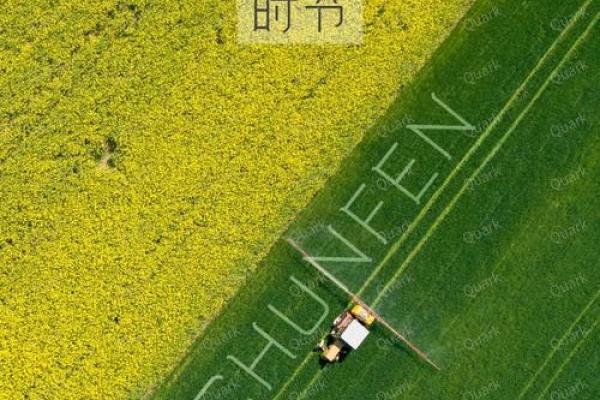

春分:天文与农耕的交织

春分,一个承载着天文与农耕深刻交融的日子。在这特定的时刻,太阳直射赤道,昼夜平分,大自然万物复苏,农耕生活迎来新一年的希望。本文将带您走进春分的起源、传统习俗以及传承。

春分的起源:天文与农耕的交织

春分,源于古人对天文现象的观察。古时,人们发现太阳在一年中的运行轨迹呈现出一定的规律,而春分正是太阳运行至赤道的那一刻。这一天文现象被赋予了农耕生产的特殊意义,春分标志着农耕季节的开始。

据《礼记》记载:“春分之日,天子亲耕,诸侯助耕。”可见,春分时节的农耕活动在古代社会中具有极高的地位。古人认为,春分时节播种耕耘,可以祈求风调雨顺、五谷丰登。

传统习俗:饮食与活动

春分时节,各地风俗各异,但都离不开对农耕的庆祝与祈愿。

饮食方面,我国南方有吃春饼的习俗。春饼寓意着春分时节万物复苏,农耕生活即将开始。在北方,则有吃青团的习俗,青团寓意着生机勃勃,希望农作物茁壮成长。

活动方面,春分时节,人们纷纷走出家门,开展各种庆祝活动。其中,最具特色的当属“放风筝”。风筝代表着春天的到来,象征着生机与希望。此外,还有踏青、赏花等活动,人们纷纷走出家门,感受春天的气息。

典籍与案例:传承农耕文化

在古代典籍中,关于春分的记载比比皆是。如《诗经》中的“春日载阳,万物昭苏”,生动描绘了春分时节万物复苏的景象。《史记》中也记载了汉武帝在春分时节亲耕的情景,彰显了农耕文化在古代社会的重要地位。

在传承农耕文化的过程中,许多地区形成了独特的春分习俗。如山东的“春分祭”,江苏的“春分踏青”,四川的“春分吃青团”等,这些习俗代代相传,成为了中华民族农耕文化的重要组成部分。

春分这个特殊的节气,不仅体现了天文与农耕的紧密联系,还承载着中华民族对美好生活的向往。在这个充满希望的日子里,让我们共同庆祝春分,感受农耕文化的魅力,传承中华民族的优秀传统。

起名大全

最近更新

- 求分享贝姓豁达开朗的女宝宝名字,坚韧不拔的

- 姓奚男孩温柔体贴的名字,怎样取更显大气磅礴?

- 2025年05月23日订婚日子合黄道没? 今日订婚结婚有没有问题?

- 2025年05月08日乔迁吉利吗? 今日乔迁好吗

- 2025年05月11日是否符合领证吉日? 今天领证怎么样?

- 五行格局解析秘籍:择字五行属什么,揭秘性格的隐藏力量

- 五行格局揭秘:你是否忽视了命理中的关键误区?

- 2025年农历四月初三结婚行不行 今天办喜事是好日子吗?

- 春节风物与古代祭祀习俗的传承

- 2025年农历四月十七搬家是黄道吉日不? 今日乔迁新居有问题吗?

- 2025年农历四月十一乔迁合不合适? 今日入住新居合适吗?

- 七煞颠覆传统命理,你的命运是否会因此反转?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气