的传统节气与养生之道

春夏秋冬四季更替,随着自然界的变化,人们在千百年来总结出了与之相应的生活方式和健康养生之道。古人根据节气变化调节饮食、作息,以保持身体的平衡与健康。无论是从天文的角度,还是从农耕的习惯出发,传统节气都与人们的日常生活息息相关,深刻影响着养生的理念与实践。

立春:农耕的起点与饮食调养

立春作为春季的开始,标志着新的农耕季节的到来。在古代,农民开始播种,生活重心也从冬季的储备食物转向春耕播种。根据《黄帝内经》中的理论,春天是万物复苏的季节,人体的阳气开始上升,肝脏的功能逐渐活跃,因此这个时期特别强调调养肝脏,避免过度劳累。传统习俗上,立春时节有“吃春盘”的习惯,食物包括豆芽、春笋等新鲜蔬菜,这些食物富含纤维和维生素,可以帮助清肝解毒,促进新陈代谢。同时,在一些地区,人们还会举行迎春的祭祀活动,祈求一年的丰收。

历史上,立春的意义远远超过了简单的节令变化。在中国古代,天文学和农业是紧密相连的,立春时,古人通过观测天象来确定气候的变化,指导农田的耕种。在此基础上,人们逐渐总结出适合每个节气的养生方法,形成了独特的节气文化。

秋分:天文与气候的交替之际

秋分是秋季的重要节气之一,它在天文学上具有特殊意义。秋分时,白昼和黑夜的时间几乎相等,标志着阳光逐渐减弱,气候趋于凉爽。在这个时节,古人认为是养生的关键时期,尤其是要注意调节肺部的健康。根据《伤寒论》记载,秋天是防治“燥邪”的季节,燥邪会影响人体的肺部功能,导致咳嗽、干燥等症状。因此,在秋分时节,传统饮食上偏重润肺养阴,常见的食物有梨、白萝卜、百合等,这些食物能够滋阴润肺,缓解燥热对身体的影响。

同时,秋分也是农耕时期的一个重要节点。农田中的作物逐渐成熟,农民开始收获。而在古代,秋分期间也有收获祭祀的习惯,以感谢天地赐予的丰收。传统的秋分活动还包括放风筝,寓意着驱邪避灾和祈求顺风顺水,这一习俗延续至今,成为了许多人秋季的喜好活动。

节气养生在当代的应用

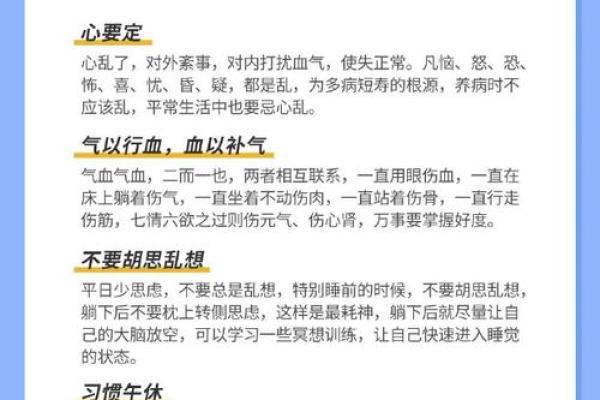

进入现代,虽然科技发展和生活方式发生了巨大变化,但节气养生的传统仍然在许多地方得以传承。如今,许多人依然注重根据节气来调节自己的饮食和作息,尤其是在大城市中,现代人通过一些新的方式来适应传统养生方法。例如,随着生活节奏的加快,越来越多的人选择通过养生食品、养生茶来配合节气调养身体。春季人们常饮用一些具有保肝作用的草本茶,而秋冬时节则偏爱一些滋补的汤品。

不仅如此,现代中医和营养学也开始结合传统节气理论进行健康管理。许多养生机构和社区,依据节气变化,推出不同的养生课程和活动,帮助人们更好地应对季节变化。通过这些活动,古老的节气智慧得以与现代生活方式相结合,为人们的健康提供了科学支持。

传统节气与养生的结合,不仅是对古人智慧的传承,也是一种对自然规律和身体健康的尊重。在现代社会,这种传承仍然通过各种形式影响着我们,让我们在快节奏的生活中找到与自然和谐共生的节奏。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气