春节的天文与农耕渊源:如何根据天象安排农事

春节是中国传统文化中的重要节日,其背后不仅仅蕴含着丰富的节令习俗,还与天文现象和农耕活动有着密切的联系。古人通过观察天象,指导农业生产,天文和农事相辅相成,成为了一种代代相传的智慧。春节的天文和农耕渊源不仅体现在具体的农事安排中,还深刻影响着节令习俗和文化传统。通过对这一传统的探讨,可以更好地理解中国文化中的天文与农耕结合的智慧。

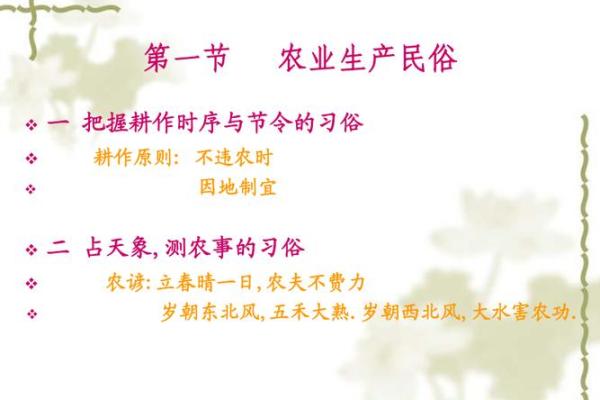

天象与农事安排的渊源

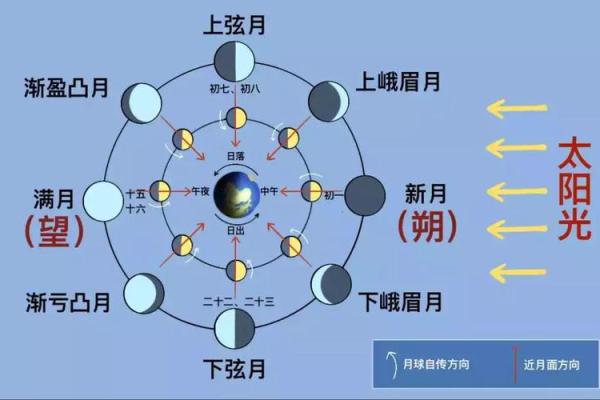

天文现象自古以来就对农业生产起到了重要的指导作用。中国古代的农耕社会对天象变化极为敏感,常常通过观察星辰、气候、节气等现象,安排适宜的农事活动。天象的变化和气候的变化息息相关,春天的到来预示着一年一度的耕作季节的开始。在春节期间,农民根据“节气”和“天干地支”来安排播种、施肥等农事活动。例如,春节过后,进入了“立春”节气,此时正是春耕的开始,农民会根据天象和节气的变化,适时播种,确保作物的生长周期。

历史案例:唐代的天文农事结合

唐代是中国封建社会的盛世时期,农业生产和天文学在这一时期得到了广泛的应用。根据《贞观政要》中的记载,唐代的农民依照天象的变化安排农事活动。在春季到来之时,唐朝的农民会密切关注天上的“二十八宿”,这些星宿在中国古代被用来标记时间和季节的变化。在“立春”前后,农民会根据“二十八宿”的变化来确定最佳的播种时机。此时,天象提示着“春耕”的到来,农民便会准备耕种土地,为一年的丰收奠定基础。

历史案例:明代的“天人合一”观念

明代的“天人合一”哲学思想也深刻影响了当时的农事活动。在这一时期,天文和农业的结合不仅体现在日常的耕作安排中,还融入了人们的节令生活中。根据《农政全书》中的记载,明代的农民会在春节时祭天祈求丰收,祭天的时间通常与“冬至”和“立春”节气紧密相关。春节期间,祭祀活动的一个重要内容就是观察天象,通过天文现象来预测一年中气候变化和农作物的生长趋势。在这一时期,天文观测已经与农事密不可分,成为了农民生产生活的一部分。

天文与农事的结合在当代的意义

随着现代社会的发展,天文和农事的结合在传统农业中逐渐淡化,但在现代农业生产和农民的生活中,天文现象的影响依然不可忽视。在现代,尤其是在一些农田管理较为传统的地区,农民仍然依据天象变化来安排农事。比如,在春节时,许多农民会通过观察“天狗食日”(日全食)等天象现象来预测某些农业现象的发生。现代气象技术和农业科学已经使得天文和气象之间的联系更为精准,但传统的农事安排依然保留着文化的印记。

春节不仅仅是一个传统的节日,它与天文、农耕的紧密联系,使得这一节令在中国历史上具有特殊的意义。从古代到现代,这一传统不仅在农事安排中得到了传承,更渗透到了人们的节令活动中。无论是唐代的天文农事结合,还是明代“天人合一”的哲学理念,或是现代社会中对天象的传承与应用,都展现了中国古代农耕文明与天文智慧的深厚渊源。

起名大全

最近更新

- 今日是击鼓出发吉日吗 2025年9月21日击鼓出发好吗

- 2025年9月21日几点乘邮轮旅行吉利 乘邮轮旅行几点几分是吉时

- 今日是兑现承诺吉日吗 2025年9月28日兑现承诺这天能吗

- 2025年9月21日几点脱孝吉利 脱孝吉时查询

- 2025年05月23日订婚是上上吉时吗? 定下亲事算不算好日子?

- 今日是做狗窝吉日吗 2025年9月28日能做狗窝吗

- 2025年9月21日几点祭祀祖先最合适 祭祀祖先吉时查询

- 今日是出殡仪式吉日吗 2025年9月26日出殡仪式适合吗

- 2025年9月21日几点家电安装吉利 家电安装几点是吉时

- 今日是入宅吉日吗 2025年9月21日入宅可不可以

- 2025年9月21日几点烧香祈福最合适 烧香祈福几点是吉时

- 男孩头上的旋,是命运的暗示还是改变的契机?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气