的天文现象:冬至前的星空观察

在我国悠久的历史长河中,冬至这一天文现象承载着丰富的文化内涵。冬至,又称“冬节”、“长至节”,是二十四节气之一,标志着冬季的开始。在冬至前,我们有机会近距离观察星空,感受宇宙的奥秘。本文将围绕冬至前的星空观察,探讨其起源、传统习俗以及传承。

起源:农耕与天文

冬至的起源与农耕文化密切相关。古人通过观察太阳的运行轨迹,发现太阳在冬至这一天达到一年中的最南端,此后逐渐北移。这一天文现象对农业生产具有重要意义,因此,人们将冬至视为重要的节气之一。

同时,冬至也是古代天文观测的重要节点。据《史记》记载,古代天文学家通过观测冬至时刻,可以推算出一年中的时间变化。这种天文观测不仅为农业生产提供了依据,也为我国古代天文学的发展奠定了基础。

传统习俗:饮食与活动

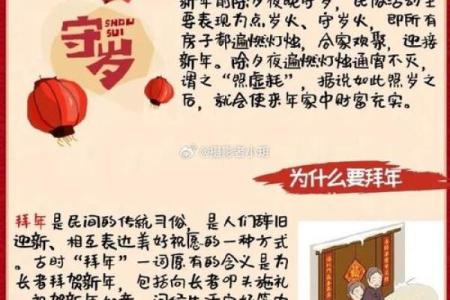

在冬至前,我国各地都有独特的传统习俗。其中,最具代表性的当属吃饺子。据《东京梦华录》记载,北宋时期,冬至吃饺子已成为习俗。相传,饺子形状像耳朵,寓意着冬天耳朵容易冻伤,吃饺子可以保护耳朵。

除了饮食习俗,冬至前的活动也丰富多彩。在南方,人们有“冬至大如年”的说法,认为冬至比过年还要重要。在这一天,人们会举行祭祖、拜神、舞龙舞狮等活动,祈求来年平安吉祥。

典籍与案例

在古代典籍中,关于冬至前的星空观察有许多记载。如《诗经》中有“日短之至,月满之夕”的诗句,描述了冬至时日短夜长的景象。此外,《汉书》中也有关于冬至天文观测的记载。

在现实生活中,许多地方都有冬至前观测星空的传统。如北京天文馆每年冬至前都会举办天文观测活动,邀请市民一起观测星空,感受宇宙的神奇。

传承:星空下的智慧

冬至前的星空观察,不仅是一种天文现象的观察,更是一种文化的传承。通过观测星空,我们可以了解古代天文知识,感受古人的智慧。同时,这也是一种对传统文化的传承,让我们在忙碌的现代生活中,找到心灵的慰藉。

冬至前的星空观察,既是一种天文现象的观察,也是一种文化的传承。让我们在星空下,感受宇宙的奥秘,传承古老的智慧。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

传统与信仰的结合:回民三大节日中的农耕智慧与节令应用

回民三大节日不仅是信仰的体现,还深深植根于农耕文化中,体现了天文与节令的紧密联系。这些节日通过丰富的传统习俗与饮食文化,承载着回民...

24节气

起名大全

最近更新

- 今日是修补房子吉日吗 2025年9月29日修补房子合适吗

- 2025年9月21日几点乘船航行吉利 乘船航行几点几分是吉时

- 今日是修造坟墓吉日吗 2025年9月22日是不是修造坟墓的好日子

- 2025年9月21日几点拜灶王爷吉利 拜灶王爷吉时查询

- 的夏至节,如何在养生与饮食上调节身体

- 今日是修路吉日吗 2025年9月27日修路是不是好日子

- 2025年9月21日几点商品销售最合适 商品销售吉时查询

- 今日是入殓吉日吗 2025年9月25日是适合入殓的吉日吗

- 2025年9月21日几点兑现承诺最好 兑现承诺吉时查询

- 2025年农历四月十一能否作为乔迁黄道吉日? 今日入住新居行吗?

- 今日是出门吉日吗 2025年9月28日当天出门可不可以

- 2025年9月21日几点池塘放水最合适 池塘放水几点是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气