八月二日:一个与天文、农业紧密相关的日子

在我国古老的农耕文明中,农历八月二日是一个充满天文和农业意味的日子。这一天,既有天文学的象征意义,也有农耕文化的丰富内涵。

起源:农耕与天文

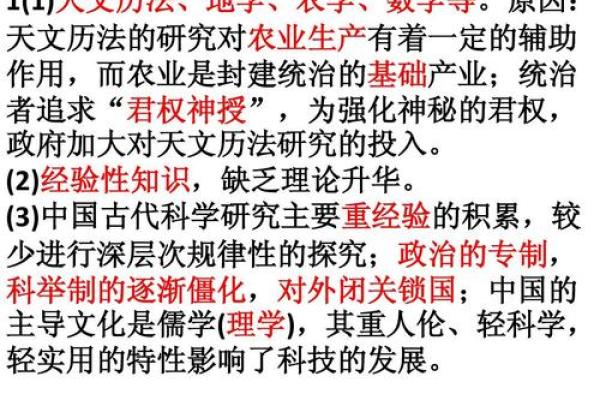

八月二日,根据古人的观测,正值夏末秋初,太阳达到一年中最高点后逐渐向南移动。这个时刻,也是古代农业生产的转折点。在《夏小正》一书中就有记载:“夏至后十五日,斗柄指辛,为立秋,阴阳始交,气始肃,秋刑始用。”这意味着,从这一天开始,农民们要开始忙碌的秋收季节了。

在古代,天文与农业密切相关。农历的制定和调整都是根据天象的变化进行的。而八月二日,正是一年中天文观测最为关键的时刻之一。古人在这一天会观测天空,预测气候变化,为农业生产提供指导。

传统习俗:饮食与活动

八月二日,各地有丰富多彩的传统习俗。

在饮食方面,一些地区有吃豆糕的习俗。豆糕以豆类为原料,象征着五谷丰登,寓意丰收。同时,吃豆糕也寓意着身体强壮,生活幸福。

在活动方面,这一天各地还有舞龙舞狮、放鞭炮、挂灯笼等习俗。这些活动都寄托了人们对新的一年风调雨顺、五谷丰登的期望。

典籍与案例:传承与创新

《周礼·地官·大司徒》中有记载:“凡农事,春以土气,夏以水气,秋以金气,冬以火气。”这句话道出了农业与天文的密切关系。古代农业专家如贾思勰在《齐民要术》中也强调:“天地之大德曰生,生生之谓易,天地之大义曰正,正正之谓正。”

以古代农业为例,宋代农业专家王安石提倡“田制不立,则谷不增;农政不正,则谷不实”。他的主张在当时产生了深远影响,促进了农业生产的繁荣。

如今,虽然天文和农业已经不再是古代农耕文明的中心,但八月二日这一天,仍然提醒着我们关注自然、珍惜资源。我们要继承和发扬祖先留下的优秀传统,同时也要不断创新,推动农业和天文科学的发展。

八月二日,这个与天文、农业紧密相关的日子,见证了我国农耕文明的繁荣。让我们珍惜这一传统,共同守护我们美丽的家园。

-

-

-

-

-

传统与信仰的结合:回民三大节日中的农耕智慧与节令应用

回民三大节日不仅是信仰的体现,还深深植根于农耕文化中,体现了天文与节令的紧密联系。这些节日通过丰富的传统习俗与饮食文化,承载着回民...

24节气 -

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 今日是孩子收养吉日吗 2025年9月24日孩子收养当日有没有讲究

- 2025年9月22日几点灭蚂蚁最合适 灭蚂蚁吉时查询

- 今日是外出旅游吉日吗 2025年9月26日外出旅游好吗

- 姓滕叫什么有含义的名字好?女孩名字灵感大合集

- 2025年9月22日几点敬酒最好 敬酒吉时查询

- 今日是喜结连理吉日吗 2025年9月30日喜结连理是否适宜

- 2025年9月23日几时定亲最好 定亲吉时查询

- 1962年五行属什么?揭秘五行格局对性格的影响

- 今日是塑造金身吉日吗 2025年9月29日是不是塑造金身最合适的日子

- 2025年9月22日几点购置车辆吉利 购置车辆吉时查询

- 今日是外出旅游吉日吗 2025年9月21日外出旅游好吗

- 2025年05月08日乔迁能算好日子吗? 入住新居算不算好日子?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气