八月养生:如何应对暑湿,保养身体迎接秋季

在炎热的八月,天气潮湿闷热,湿气重,传统养生理念强调这一时期需要调节身体,做好对抗暑湿的准备。八月是秋季即将来临的过渡期,如何应对暑湿,保持身体健康,为迎接即将到来的秋季做准备,成为了我们日常养生的重要任务。

起源:农耕与天文的结合

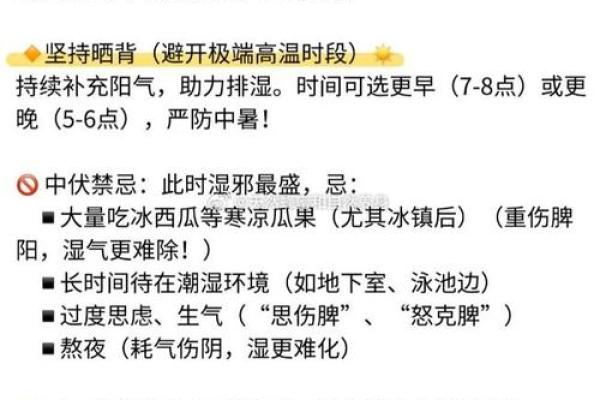

在中国传统农耕文化中,八月是一个过渡的时节。从农耕的角度来看,八月是农作物生长的关键时期,温暖湿润的气候为庄稼提供了丰富的水分,但这也导致了湿气的过度积聚。此时的气候特点是湿气和热气交织,成为人体容易受侵的时刻。天文学中,八月正处在立秋之后,暑湿气候逐渐消散,但湿气仍然残留。根据传统天文观念,八月是“秋老虎”的时段,气温高,湿气重,容易引发身体的不适。

传统习俗:饮食与活动的调养

在传统的养生习俗中,八月的饮食调理和日常活动都围绕着如何应对暑湿展开。首先,从饮食上来看,八月的食物选择强调清热解湿。人们会选择一些具有清暑解湿功能的食材,比如绿豆、莲子、赤小豆等,这些食物被认为能够帮助清除体内的湿气,起到养生保健的作用。此外,传统的“消暑汤”也常常出现在八月的餐桌上,其中包括了冬瓜、黄瓜、薏米等食材,帮助身体排出湿气,降低因湿气导致的不适。

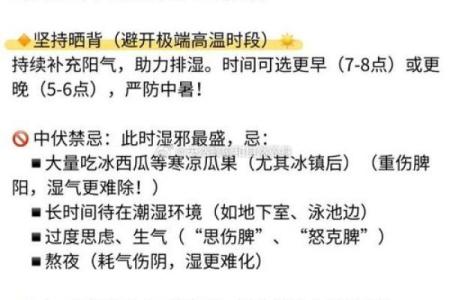

其次,八月的活动通常注重调节身体的气血循环,尤其是在湿气较重的环境中,适量的运动能够帮助身体排汗,改善血液循环。古代传统的“八段锦”或“太极拳”被认为是适合在这个季节进行的活动,能够调节身体,增强免疫力。活动时,尤其要避免剧烈运动过度出汗,导致身体耗气伤阳。

唐代《养生论》的智慧

唐代的医学著作《养生论》中提到,八月的养生应以“调和气血、祛湿养脾”为重点。书中指出,八月湿气最重,容易让人产生乏力、胃口不佳等症状。为了对抗这些不适,书中推荐了食疗方法,如使用薏米、赤小豆等食材,以达到健脾祛湿的效果。此外,还提到要适度休息,避免过度劳累,因为湿气会通过人体的疲劳加重。

宋代《本草纲目》中的湿气防治

宋代著名医学家李时珍在《本草纲目》中提到,湿气是人体健康的大敌,特别是在湿热季节,容易引发湿气积滞,引起脾胃功能失调。他建议,八月应通过食物调理,如多食用白扁豆、薏苡仁等食材,并避免生冷食物的摄入,因为这些食物容易加重体内湿气的积存。

都市人的养生之道

在现代社会,随着生活节奏的加快,尤其是在湿热的八月,都市人更容易因为工作压力和环境变化而忽视养生。如今,许多人通过调节饮食和增加运动量来应对暑湿。比如,许多人会选择喝绿豆汤、食用消暑水果如西瓜、柚子等来帮助祛湿。此外,现代人对湿气的应对不仅限于食疗,越来越多的人开始注重通过冥想、瑜伽等活动来调节身心,保持平衡,迎接秋季的到来。

通过从农耕文化到现代生活方式的结合,八月养生不再仅仅是古老习惯的延续,它在当代依然具有重要意义。合理的饮食搭配、适量的运动与生活方式的调整,能够帮助我们顺利度过暑湿季节,保持身体的健康,为秋季的到来打下良好的基础。

起名大全

最近更新

- 今天适合新学期开始吗 2025年9月27日是不是新学期开始的好日子

- 今天适合放牧牲畜吗 2025年9月28日放牧牲畜是好日子吗

- 今天适合收殓吗 2025年9月21日收殓好不好

- 今天适合栽种吗 2025年9月27日是不是栽种的好日子

- 今天适合春游吗 2025年9月29日春游吉日吗

- 今天适合春日踏青吗 2025年9月21日春日踏青是不是好日子

- 2025年农历三月廿四安门日子有没有选对? 这日子安门好吗

- 今天适合收养孩子吗 2025年9月27日是不是适合收养孩子的吉日

- 今天适合服用药物吗 2025年9月22日服用药物当天黄历吉日吗

- 今天适合柱眼开凿吗 2025年9月22日柱眼开凿当天可不可以

- 国字男孩名字大全:属性适配与寓意美好的组合库

- 今天适合桥梁竣工吗 2025年9月23日当天可不可以桥梁竣工

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气