的节日与天文现象:秋分的科学与文化解读

日期: 2025-08-29 16:27:12

来源: 爱日历网

大

中

小

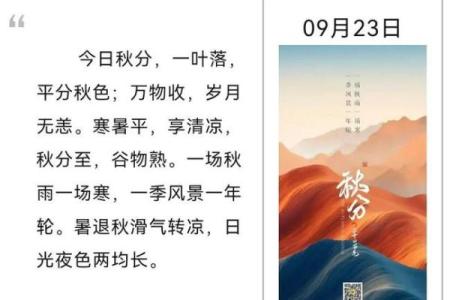

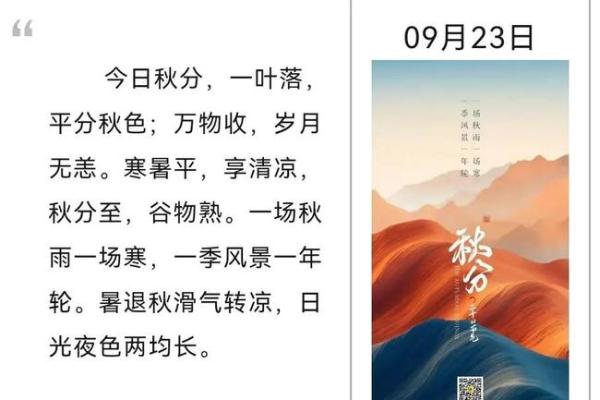

秋分,这个标志着昼夜平分的时刻,自古以来就备受人们关注。它不仅是农耕文化中的一个重要节点,更是天文现象中的一种独特现象。在我国的传统文化中,秋分有着丰富的内涵和独特的习俗。今天,就让我们一起来探寻秋分的科学与文化解读。

秋分的起源

秋分,又称“中秋”,起源于我国古代的农耕文化。在古代,农民们依据天文现象来安排农事活动,秋分便是其中之一。这一天,太阳直射赤道,昼夜平分,为农作物的收割提供了良好的时机。因此,秋分也成为了我国农耕文化中的一个重要节日。

秋分的传统习俗

在秋分这一天,人们有许多传统的习俗。其中,最著名的便是吃月饼。月饼象征着团圆和丰收,人们通过分享月饼来表达对家人的思念和对生活的美好祝愿。此外,还有赏月、放风筝、插茱萸等活动,这些习俗都蕴含着深厚的文化底蕴。

秋分的典籍与案例

在我国古代典籍中,关于秋分的记载颇多。如《诗经》中有“八月秋分,蟋蟀居壁”的诗句,描绘了秋分时节的景象。此外,《礼记》中也有关于秋分的记载,如“秋分之日,祭月于南郊”。这些典籍不仅记录了秋分的习俗,更反映了人们对大自然的敬畏和对生活的热爱。

在历史案例中,秋分也有着重要的地位。如唐代诗人白居易的《赋得古原草送别》中,就有“离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生”的诗句,描绘了秋分时节的景象,表达了诗人对生命无常的感慨。

秋分的传承

随着时间的推移,秋分的习俗逐渐演变,但人们对秋分的敬畏和热爱却始终未变。如今,秋分仍然是我国重要的传统节日之一。在这个节日里,人们通过各种方式传承着秋分的习俗,表达着对生活的热爱和对自然的敬畏。

秋分这个节日不仅承载着丰富的科学内涵,更蕴含着深厚的文化底蕴。在今后的日子里,让我们继续传承和弘扬秋分的习俗,感受这份独特的文化魅力。

免责声明:本站内容来源用户投稿部分来源于网络,如有侵犯您的版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

热读文章

起名大全

最近更新

- 今天适合新学期开始吗 2025年9月27日是不是新学期开始的好日子

- 今天适合放牧牲畜吗 2025年9月28日放牧牲畜是好日子吗

- 今天适合收殓吗 2025年9月21日收殓好不好

- 今天适合栽种吗 2025年9月27日是不是栽种的好日子

- 今天适合春游吗 2025年9月29日春游吉日吗

- 今天适合春日踏青吗 2025年9月21日春日踏青是不是好日子

- 2025年农历三月廿四安门日子有没有选对? 这日子安门好吗

- 今天适合收养孩子吗 2025年9月27日是不是适合收养孩子的吉日

- 今天适合服用药物吗 2025年9月22日服用药物当天黄历吉日吗

- 今天适合柱眼开凿吗 2025年9月22日柱眼开凿当天可不可以

- 国字男孩名字大全:属性适配与寓意美好的组合库

- 今天适合桥梁竣工吗 2025年9月23日当天可不可以桥梁竣工

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气