传统节日中隐藏的民族文化与现代应用价值

中国的传统节日不仅是人们欢聚一堂的时刻,更是各民族文化的体现。节日背后承载着丰富的历史故事和文化底蕴,其中蕴藏的农耕智慧与天文观念,至今影响着人们的生活。让我们通过两个历史案例和一个现代传承来解析传统节日中隐藏的民族文化与现代应用价值。

春节与农耕文化的结合

春节,作为中国最为重要的传统节日之一,其起源与农耕社会息息相关。春节的庆祝活动大多围绕着农历新年的开始,这一时间点标志着新一轮农业生产周期的开启。根据古代农耕观念,农民依赖天时,掌握天文变化,才能决定播种与收获的最佳时机。春节期间的祭祀活动,尤其是祭祖和祈丰收的仪式,是对自然与祖先的敬畏与感恩。在古典文献《礼记》中,便有记载农耕社会对于天文的重视,认为节令的变化直接影响到农业生产,节日活动中也常有对五谷丰登的祈愿。

春节的传统习俗,如贴春联、放鞭炮、吃年夜饭等,都包含着古人对来年农耕生活的美好期望。春联的字句往往寄托着富贵、安康、丰收的愿望,而鞭炮的响声则驱邪避灾,保佑农田免受害虫侵袭。年夜饭的食物种类和数量也与丰收有着直接联系,象征着一年的富足与团圆。

中秋节与天文文化的传承

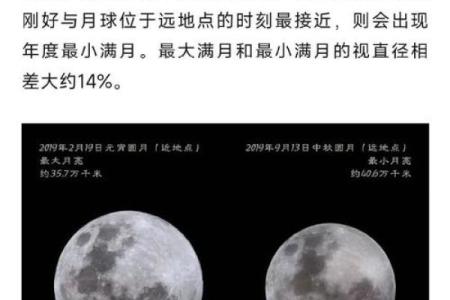

中秋节作为另一个具有深厚文化底蕴的传统节日,它的根源同样与天文观念紧密相关。中秋节的习俗中最具代表性的便是赏月和吃月饼。这一习俗与古代人类对月亮的崇拜和天文观察密切相连。根据《尚书》中的记载,古人认为月亮是象征着阴阳平衡的符号,而月圆之时,则是天地合一、吉祥安康的象征。中秋节的设立,正是为了庆祝丰收,并通过祭月活动来表达对天神和自然力量的敬畏。

吃月饼的习惯则来源于古代的祭祀食品,这些食品不仅仅是美味的象征,还蕴含着对家庭团圆与国家安定的期望。在唐朝时期,月饼开始成为节日食品,并在宋代的宫廷中得到进一步推广。随着时间的推移,月饼逐渐成为民间普遍的节日食品,寓意着家人团聚、生活圆满。

现代节日传承与文化创新

随着社会的进步与现代化的发展,传统节日的传承也面临着许多新的挑战。然而,许多传统节日通过文化创新与现代应用,在保持传统元素的同时,逐步融入现代生活的节奏中。例如,在现代的春节庆祝活动中,尽管放鞭炮的习俗逐渐受到环保法规的限制,但通过组织丰富多彩的灯会和文艺表演,依然传承了节日的热闹与喜庆。而随着现代科技的进步,人们还利用互联网和社交媒体,创新性地举办线上团圆饭、虚拟祭祖等活动,使得节日习俗得以传承并适应现代生活方式。

此外,现代社会还逐渐将传统节日的庆祝活动与公益事业结合。例如,在中秋节期间,许多地方会组织慈善活动,通过送月饼、献爱心的方式,传递节日的温暖与关怀。这种结合传统节日与社会责任的做法,不仅丰富了节日的内涵,也赋予了其更为深远的社会意义。

这些传统节日通过现代传承,不仅在保护民族文化的基础上赋予了更多的社会价值,也使得节日习俗在新时代的语境下焕发出新的生机。

起名大全

最近更新

- 解析铎字五行属什么?男孩取名的最佳用字搭配

- 五行格局解读:颠覆传统,字迹里的性格解析新视角

- 女孩名字用珊字:从出生时间看五行属性的精准匹配

- 2025年05月14日搬家是上上吉时吗? 今日搬家入宅是好日子吗?

- 2025年05月11日领证可不可以? 领证结婚算不算好日子?

- 2025年农历四月十一乔迁合适吗 乔迁入宅适合吗?

- 王姓男孩朗朗上口的名字,如何取更显大气?

- 2025年农历四月廿六订婚合良辰吗? 订婚结婚能算好日子吗

- 2025年农历三月廿四安门能算好日子吗? 安装入户门黄道吉日查询

- 今天适合陵墓建造吗 2025年9月29日陵墓建造好不好

- 今天适合送葬吗 2025年9月23日送葬是不是好日子

- 五行格局实用指南:破解性格之谜,提升人生格局

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气