从养生角度看传统节日的饮食文化

传统节日的饮食文化,承载着深厚的历史底蕴,它不仅反映了不同地域、民族的风俗,也展示了与自然、天文、农耕等息息相关的养生理念。从古代至今,节日饮食文化在传承过程中不断融入了养生智慧,形成了丰富多样的传统食品和习俗。

农耕与节令的密切关系

中国传统节日的起源与农耕文化有着密不可分的联系。古代农耕社会依据天文变化来安排农业生产,节令的变化也直接影响了人们的生活方式和饮食习惯。比如,春秋冬夏四季的变换,每个节气都对应着不同的气候变化和农业需求,节令性食物成为了人们养生的首选。

农历的每一个节日都与特定的气候变化密切相关。如农历冬至,古人认为此时阳气最弱,阴气最盛,因此通过吃饺子、汤圆等食品来温补身体,达到调和阴阳的效果。饺子中包入的食材如羊肉、牛肉等,均为温热食材,适合寒冷的季节,帮助驱寒保暖。冬至过后,阳气逐渐回升,因此饮食也应以温补为主,避免寒凉食物损害体内阳气。

饮食与传统习俗的关联

中国的传统节日饮食不仅仅是为了满足口腹之欲,它更注重通过食物的性质来调整身体的健康状态。比如,端午节食用粽子,传说起源于纪念屈原,而粽子的主要成分是糯米,糯米性温,有助于增强体内的湿气。端午节的食物,除了粽子,通常还有艾草、雄黄酒等,这些传统食物和物品被认为具有驱邪、避疫的功能,展现了对健康的保护。

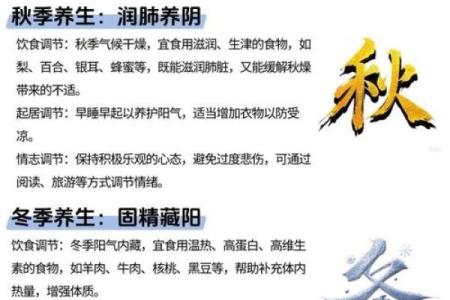

在古代的医学典籍中,有不少对节日饮食的解释。例如《黄帝内经》中提到“春夏养阳,秋冬养阴”,这不仅仅是养生的原则,也深刻影响了中国节日食品的选择。冬至时食用温补食物,如羊肉、牛肉,春天则以清淡食物为主,如春笋、时令蔬菜等,体现了通过食物调节四季阴阳的养生思想。

现代传承与创新

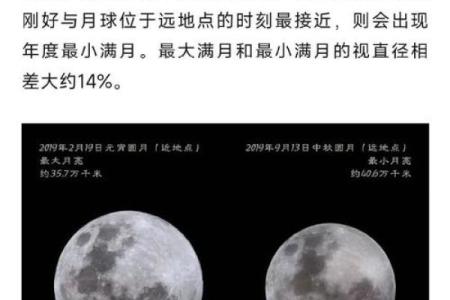

随着时代的发展,传统节日的饮食文化在现代依然得到了广泛的传承与创新。现代人注重健康与养生,传统的节日食品逐渐被现代的营养学理念所融合。例如,中秋节的月饼,原本以糖和油脂为主要成分,现代则出现了低糖、低脂、营养丰富的健康月饼。为了迎合现代人健康饮食的需求,月饼中加入了更多富含纤维和营养的食材,如红枣、枸杞、五谷杂粮等。这不仅保留了传统的节日文化,也符合了现代人对低脂、低糖、高纤维食品的需求。

此外,现代社会更注重食品的营养搭配和多样化,尤其是在春节和重阳节等节日中,食品的选择已经不仅仅局限于传统的年夜饭和重阳糕,更加注重食材的搭配和营养均衡。人们在饮食上强调绿色、健康、天然,继承传统的同时也不断创新,确保节日食品不仅美味,还能促进身体健康。

在这个信息化、全球化的时代,传统节日饮食文化与现代营养学相结合,体现了对健康的重视,也为节日赋予了新的意义。节日的饮食文化不再只是对过去的怀旧,而是在现代生活中找到了新的活力和健康的价值。

起名大全

最近更新

- 田姓女孩聪慧伶俐的名字,温润如玉的怎么选?

- 2025年农历四月廿六是否是订婚吉日 订婚是否合适宜?

- 揭示男人腿上不长毛的命运玄机:改变命运从这里开始

- 2025年农历三月三十开业趋吉避凶了吗? 开市做生意适合吗?

- 2025年05月08日乔迁日子合黄道没? 今天乔迁入宅怎么样?

- 贲姓男孩取端庄大气的名字,有什么气定神闲的?

- 2025年05月14日是否为搬家黄道吉日 今日乔迁新房能算好日子吗

- 五行格局大揭秘:颠覆传统,揭秘性格塑造的真正秘密

- 2025年05月11日领证是黄道吉日不? 领证算好日子?

- 2025年04月30日结婚选的是良辰吉时吗? 今日办喜事好吗

- 2025年农历四月初一提车是黄道吉日吗? 这日子买新车好吗

- 姓莫取气宇轩昂的名字,男孩名字怎样取更有韵味?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气