从中元节看传统文化中的阴阳平衡

日期: 2025-08-27 13:00:02

来源: 爱日历网

大

中

小

中元节,又称鬼节,是我国传统节日之一。这一天,人们通过各种方式纪念祖先,祈求平安。从农耕到天文,从饮食到活动,中元节蕴含着丰富的阴阳平衡文化。

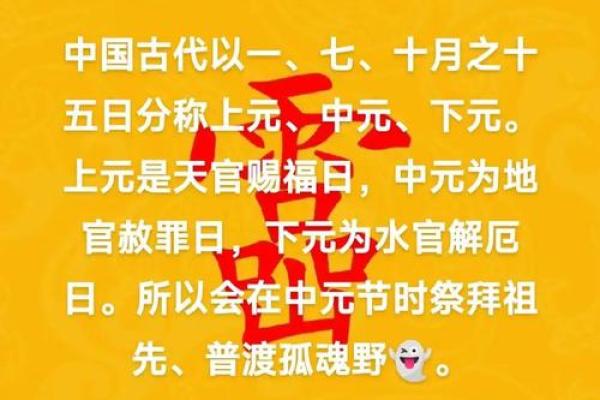

一、中元节的起源

中元节起源于农耕文化。在古代,人们认为农历七月十五是鬼魂游荡的日子,为了安抚鬼魂,祈求丰收,便设立了中元节。同时,中元节也与天文有关。古人认为,农历七月十五是太阳到达黄经135度,昼夜平分的日子,象征着阴阳平衡。

二、中元节的传统习俗

1. 饮食习俗

中元节期间,人们会准备丰盛的食物,如饺子、汤圆、米饭等,以供祖先享用。其中,饺子寓意团圆,汤圆寓意圆满,米饭则寓意丰收。此外,还有烧纸、放鞭炮等习俗,以示对祖先的敬意。

2. 活动习俗

中元节期间,人们会举行各种活动,如放河灯、烧纸船、舞龙舞狮等。放河灯寓意为鬼魂照亮回家的路,烧纸船则是为了让鬼魂顺利渡过生死河。舞龙舞狮则寓意驱邪避灾,祈求平安。

三、典籍与案例

《礼记》中有云:“七月十五日,祭祖。”可见,中元节祭祖的传统在我国古代就已经存在。唐代诗人白居易在《中元夜》一诗中写道:“中元节夜,家家祭祖,灯烛辉煌,香烟袅袅。”描绘了中元节祭祖的场景。

案例:在浙江宁波,中元节期间,人们会举行“放水灯”活动。将制作精美的水灯放入河流,寓意为鬼魂照亮回家的路。这一习俗已经传承了数百年,成为了当地独特的文化现象。

四、传承

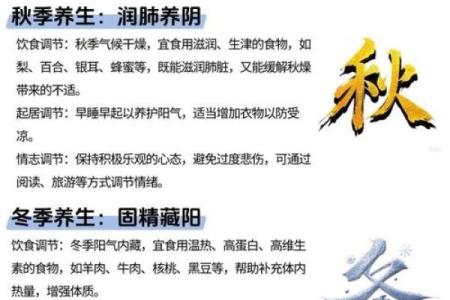

中元节作为我国传统文化的重要组成部分,其阴阳平衡的理念在现代社会依然具有现实意义。在快节奏的生活中,人们可以通过中元节这一节日,反思阴阳平衡的重要性,关注身心健康。

中元节是我国传统文化中阴阳平衡的体现。从农耕到天文,从饮食到活动,中元节蕴含着丰富的文化内涵。在传承中,我们应珍惜这一传统节日,让阴阳平衡的理念深入人心。

免责声明:本站内容来源用户投稿部分来源于网络,如有侵犯您的版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

热读文章

起名大全

最近更新

- 求推荐贺姓时尚前卫的女孩名字,充满艺术气息的

- 今天适合铸造铜钟吗 2025年9月26日是否适宜铸造铜钟

- 2025年04月30日结婚合适吗 今天办喜事行不行

- 今天适合销售货物吗 2025年9月27日销售货物当日有没有讲究

- 今天适合铸造铜钟吗 2025年9月30日是否适宜铸造铜钟

- 2025年农历三月三十开业日子有没有选对? 开市做生意有问题吗?

- 今天适合除服仪式吗 2025年9月22日这天能除服仪式吗

- 今天适合送葬出殡吗 2025年9月21日送葬出殡适合吗

- 2025年05月11日领证合适吗 今日登记领证有问题吗?

- 今天适合雕刻工艺吗 2025年9月26日雕刻工艺好不好

- 今天适合除服吗 2025年9月29日是不是除服的吉日

- 2025年农历四月廿一装修趋吉避凶了吗? 今天装潢行不行

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气