的文化象征:从农耕到现代生活的演变

在中国传统文化中,农耕文化占据着举足轻重的地位。这种文化与天文、节令的密切联系形成了独特的社会习俗,尤其在饮食和活动中表现得尤为鲜明。农耕的精神不仅反映在生产力的发展上,更深刻影响了中国人的生活方式和文化传承。

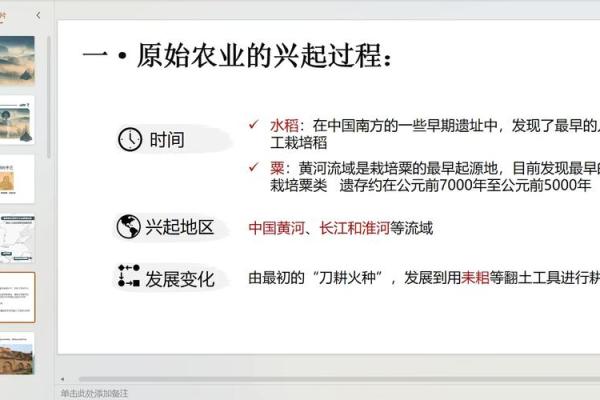

农耕起源与天文观念的结合

农耕文化的起源与天文观念紧密相关。早在远古时期,先民们便通过对天体运动的观察,制定了农耕的周期性规律。例如,二十四节气便是基于天文现象制定的,它不仅是农业生产的指南,还影响了民间节令活动。春耕、夏耘、秋收、冬藏的农业规律与节气的变化相辅相成,反映了中国古人对自然界节律的深入理解。

《周易》中的“天人合一”思想,也与农耕文化的形成密不可分。人们相信宇宙和自然界的变化与人类的生活息息相关,农耕活动不仅仅是生产劳动,更是与天命相连的文化行为。这种文化象征通过祭祀、天文观测等形式得以传承,在民间流传下来,成为百姓生活的重要组成部分。

传统习俗中的农耕文化

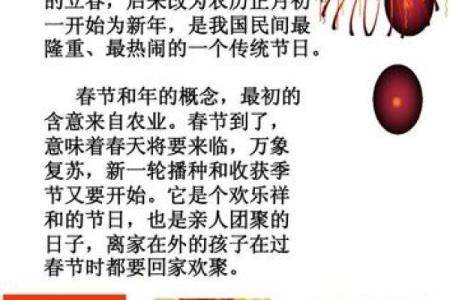

传统节日和习俗与农耕生活密切相关。以春节为例,这一节日源于古代农耕社会的年终祭祀活动,目的是感谢天地的恩赐,祈求来年的丰收。除夕夜的“守岁”和正月初一的“祭灶”仪式,均与农耕社会的时令变化紧密相连。春节期间的团圆饭,是以农耕为基础的饮食文化传承,它不仅仅是家庭团聚的象征,也是对丰收年景的祈愿。

另外,农耕社会中还有许多依赖季节的活动。例如,中秋节的月饼象征着团圆和丰收,源于古人对月亮的崇拜与天文观测。农民在此时根据月亮的盈亏安排农事活动,而现代社会则将这一习俗转化为家族团聚的象征,虽然形式有所变化,但农耕文化的核心价值依然保留。

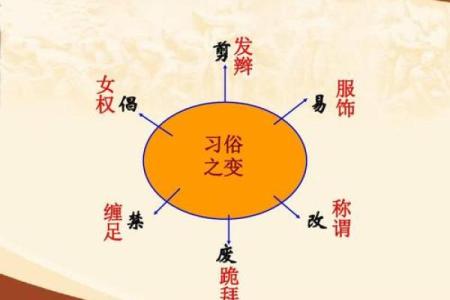

现代社会的农耕文化传承

进入现代社会,科技的发展使得农业生产方式发生了翻天覆地的变化。然而,传统的农耕文化并没有完全消失,而是通过各种形式在现代生活中得以传承。例如,在现代都市生活中,许多人依旧保持着农历节日的庆祝方式,家庭聚会时,节令性食品如年糕、粽子和月饼等依旧出现在餐桌上,成为连接过去与现在的纽带。

现代农业的机械化、智能化发展虽然提高了生产效率,但许多地区依旧保留着农耕传统的节令活动,如农村的春耕祭祀、秋收庆典等,虽然形式已简化,但这些活动依然充满着浓厚的文化色彩。通过现代媒体的传播,传统的农耕文化不再局限于乡村,而是渗透到城市生活中,成为人们精神文化的一部分。

农耕文化在现代社会的传承并不是一种简单的回归,而是与现代生活的融合。它通过现代化的方式得以呈现,但其背后的文化价值,如对自然的尊重、对时令的敬畏,仍然影响着每一个生活在其中的人。通过这种传承,农耕文化不断焕发出新的生命力,成为现代社会文化的一部分。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

儿童节的文化习俗:从古至今,孩子们如何庆祝这个特别的日子

儿童节作为一个特殊的节日,承载着不同文化和历史的烙印。从古至今,这一天成为了孩子们释放欢乐、表达梦想的时刻。随着时间的推移,各国的...

24节气 -

起名大全

最近更新

- 今天适合谢神恩吗 2025年9月26日是不是谢神恩最合适的日子

- 今天适合解除吗 2025年9月28日这天解除可不可以

- 今天适合请佛入宅吗 2025年9月29日请佛入宅适合吗

- 今天适合认干女儿吗 2025年9月24日这天认干女儿宜不宜

- 今天适合送彩礼吗 2025年9月24日当天可不可以送彩礼

- 今天适合购置资产吗 2025年9月28日是不是适合购置资产的好日子

- 今天适合踩高跷吗 2025年9月26日踩高跷是不是黄道吉日

- 今天适合购买鸡只吗 2025年9月28日这天购买鸡只可不可以

- 今天适合赴任就职吗 2025年9月28日赴任就职是不是适合的吉日

- 今天适合进货补货吗 2025年9月28日合适进货补货吗

- 今天适合迁坟仪式吗 2025年9月27日迁坟仪式是不是黄道吉日

- 今天适合购买鸭子吗 2025年9月28日购买鸭子宜不宜

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气