各族习俗与节庆食物的深层文化意义

在不同的文化背景中,食物不仅仅是为了满足口腹之欲,它往往承载着深厚的历史、传统与情感。各族的节庆食物通常是基于农业生产、天文变化以及特定节令的象征,展示了与自然的联系以及对祖先智慧的传承。通过这些节庆食物,我们能够更加直观地感受到每个民族对自然的敬畏与对生命的庆祝。

农耕社会的“丰收节”与食物的象征意义

以中国古代的“秋收节”为例,这一节庆的食物往往具有强烈的农耕背景。秋收节是对五谷丰收的庆祝,象征着对自然的感恩与敬畏。在传统的秋收节中,人们会制作一些特定的食物,比如“月饼”与“新米饭”。月饼的圆形象征着团圆,寓意着人们与大自然的和谐,寄托了对来年丰收的期望。而新米饭则是丰收的象征,它所代表的是农耕社会对大地恩赐的感恩。

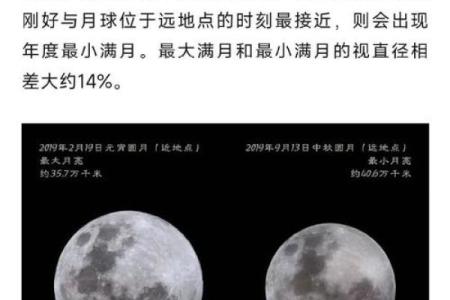

从天文角度来看,秋分时节正是昼夜平分的时刻,也是农耕一年中最重要的一个节点。古代农民通过天象的变化来安排播种与收获,节庆中的食物不仅是自然轮回的见证,也体现了天人合一的思想。此时的食物,承载着对天文和自然规律的尊重与理解,是人类智慧的象征。

天文影响下的“春节”与食物习俗

春节作为中华文化中最重要的节庆之一,其食物习俗也与天文和季节变化紧密相关。春节前后的饮食习惯中,饺子和鱼是不可或缺的食物。在传统观念中,饺子象征着财富和吉祥,其形状与金元宝相似,寓意着财运亨通。而鱼则代表着“年年有余”,这是对来年富足的期许。鱼的吃法和食材的选择,往往与地方风俗息息相关。南方人偏爱吃“全鱼”,意指全家人团圆,而北方人则通常做“清蒸鱼”,象征来年事事顺利。

春节的食物习俗中,存在着丰富的天文和自然的象征。中国古代的农历新年通常紧随冬至之后,这意味着白天逐渐变长,寒冷的冬季即将过去,春天的生机将要来临。春节的食物不仅是节庆的享乐,也深刻体现了人们对春回大地、万物复苏的渴望。

节庆食物中的文化延续与创新

随着社会的现代化,许多传统节庆食物在保留传统意义的同时,也融入了现代的创新元素。例如,在春节期间,虽然年夜饭的传统没有改变,但越来越多的家庭开始加入现代化的食材与烹饪方式。传统的饺子仍然是家庭聚餐的中心,但有些地方会用更加多样的馅料,如海鲜、蔬菜等,以满足现代人对饮食多样化的需求。此外,月饼的形式也不断创新,从传统的豆沙和莲蓉口味到如今的冰皮月饼、巧克力月饼,变化的背后是对传统文化的创新与延续。

现代社会的节庆食物传承,不仅保留了对祖先传统的敬重,还顺应了时代的发展。无论是食材的选择,还是烹饪的手法,都体现了文化的灵活性和包容性。人们在传承中不断赋予传统食物新的文化意义,使其在现代社会依然充满活力与吸引力。

通过分析这两个历史案例和一个现代传承,我们可以看到,节庆食物作为文化的载体,它不仅仅承载着味觉的享受,更是历史、天文、农耕及人类智慧的综合体现。这些食物通过一代代的传承与创新,始终如一地提醒着我们,人类与自然、与历史的紧密联系。

-

-

-

-

-

儿童节的文化习俗:从古至今,孩子们如何庆祝这个特别的日子

儿童节作为一个特殊的节日,承载着不同文化和历史的烙印。从古至今,这一天成为了孩子们释放欢乐、表达梦想的时刻。随着时间的推移,各国的...

24节气 -

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气