从农耕到天文:揭示一年中的传统节日密码

中国传统节日的形成与农耕文明和天文观测息息相关,几千年的文化传承中,这些节日已经成为了民族认同的重要组成部分。通过深入了解节日的起源与习俗,我们可以窥见中国古代农耕社会与天文文化的紧密联系。

农耕与节令的关系

中国的农耕文化深刻影响了节日的形成。节日通常与农业生产周期密切相关,以便纪念丰收、祈求风调雨顺。最典型的节日之一就是春节。春节的起源可以追溯到远古的祭祀活动,最初是为了祈求新一年的农作物丰收。春节是根据农历的新年设定的,这个时节正值冬去春来,象征着生机与希望。

春节期间的传统习俗,如吃饺子、贴春联、放鞭炮等,都是源自古人对农耕生活的崇敬与对未来丰收的祈愿。饺子形似元宝,寓意着财富与好运;放鞭炮则是为了驱赶邪气,保佑来年无灾无难。春节作为农耕社会中最为重要的节日,体现了人们对自然与生产的敬畏,以及通过节令来引导生活与生产的智慧。

天文与节令的结合

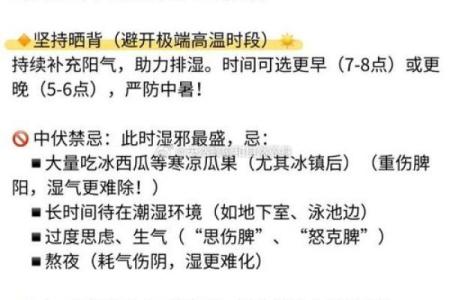

中国古代天文学的发展也为节日的形成提供了重要依据。天文现象,如日月星辰的变化,直接影响了农业生产和社会活动。比如端午节,它不仅与农耕有关,还与天文学密切相关。端午节的时间通常落在农历五月初五,这个时间点在古代天文观测中是夏至前后的一个重要节点,标志着气候的变化以及季节的交替。

端午节的起源与纪念屈原有关,但其节令背景却与农田中的气候变化、疾病防治有着密切关系。端午节的习俗包括赛龙舟、吃粽子、挂艾草、佩香囊等,这些活动源自古人对恶劣气候和瘟疫的防范。赛龙舟和佩香囊,象征着驱邪避疫;吃粽子则是为了纪念屈原,同时也表达了人们对夏季农田风调雨顺的期望。

现代传承与节日变迁

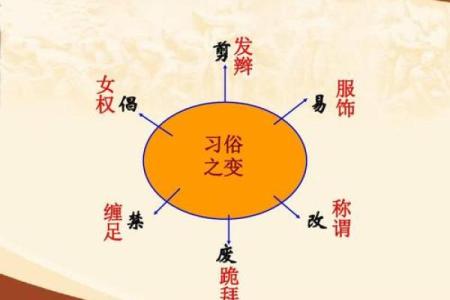

随着社会的发展,传统节日虽然有所变迁,但其深厚的文化底蕴依然存在。以清明节为例,清明节的传统习俗与农业密切相关,它原本是祭祀先人的日子,同时也与春耕有着直接关系。在这个时节,农民会前往祖坟扫墓,以祈求家族的安康与农业的丰收。

在现代社会,清明节逐渐演变为一个更多侧重家族团聚与纪念先人的节日。然而,扫墓祭祖、踏青等习俗依然被广泛保留。这些活动不仅让现代人保持与自然的联系,还帮助人们记住和传承了先辈们在农耕时代的生活方式与节令智慧。

现代社会的节日传承更多的是对传统的尊重与再创造。在城市化和全球化的背景下,节日习俗逐渐走向多元化,但人们对这些节日的认同依然深刻。例如,春节期间的年夜饭成为了家人团聚的象征,端午节的龙舟赛成为了文化交流的重要平台。无论是传统习俗的延续,还是现代对节日的创新表达,传统节日的精神仍然通过各种形式得以传承和发扬光大。

起名大全

最近更新

- 今天适合新学期开始吗 2025年9月27日是不是新学期开始的好日子

- 今天适合放牧牲畜吗 2025年9月28日放牧牲畜是好日子吗

- 今天适合收殓吗 2025年9月21日收殓好不好

- 今天适合栽种吗 2025年9月27日是不是栽种的好日子

- 今天适合春游吗 2025年9月29日春游吉日吗

- 今天适合春日踏青吗 2025年9月21日春日踏青是不是好日子

- 2025年农历三月廿四安门日子有没有选对? 这日子安门好吗

- 今天适合收养孩子吗 2025年9月27日是不是适合收养孩子的吉日

- 今天适合服用药物吗 2025年9月22日服用药物当天黄历吉日吗

- 今天适合柱眼开凿吗 2025年9月22日柱眼开凿当天可不可以

- 国字男孩名字大全:属性适配与寓意美好的组合库

- 今天适合桥梁竣工吗 2025年9月23日当天可不可以桥梁竣工

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气