的天文现象与古人节令的智慧

中国古代历法的形成与发展,离不开天文现象的观测与记录。古人通过对自然界天体运行规律的理解,将天文现象与农业生产和日常生活密切联系,形成了富有智慧的节令体系。这一体系不仅指导着农耕活动,还渗透到社会的方方面面,成为了中华文化的重要组成部分。

农耕与天文的紧密联系

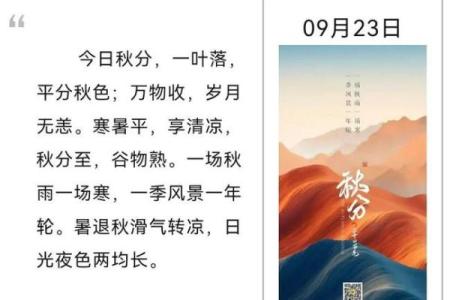

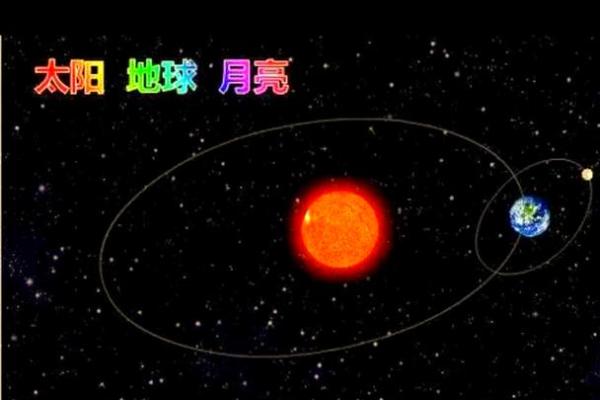

中国古代的节令系统起源于农耕文明,农业社会对季节和气候变化非常敏感。天文现象在这个过程中扮演了至关重要的角色。二十四节气便是基于太阳在黄道上的位置变化而划分的,标志着每年的不同气候阶段。节气的起源,主要源自古人对天象的长期观察与总结,反映了自然界和农业生产的变化。

例如,“立春”是二十四节气中的第一个节气,意味着春天的开始。古人认为此时阳气初升,万物复苏。农业生产开始恢复,农民开始准备春耕。“立春”不仅是一个气候变化的标志,也成为了一个社会活动的开端。古代农民会在此时举行祭春仪式,祈求丰收。而饮食上,“立春”节令有着吃春饼、吃春菜的习惯,寓意着迎接新的生机与希望。

历史案例:二十四节气与农业生产

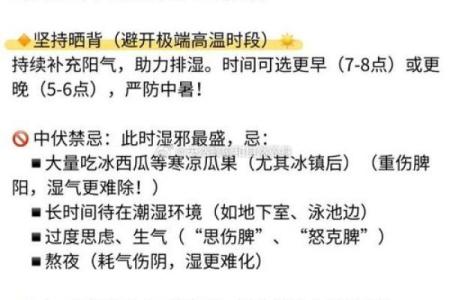

另一个历史案例是“冬至”节气。在古代,冬至不仅是一个天文现象,也具有重要的农业意义。冬至时太阳直射南回归线,白昼最短,夜晚最长。这一现象不仅是天文学上的节令标志,也象征着寒冬的来临。对于农民来说,冬至过后,白昼逐渐增长,意味着寒冷将逐渐过去,春耕的时机渐近。因此,古人常在冬至进行祭祀活动,祈求来年风调雨顺。

在饮食方面,冬至是“吃饺子”的传统节令。北方地区尤其盛行冬至吃饺子的习俗,认为饺子形状像耳朵,吃饺子可以抵御严寒,也象征着迎接新一年的温暖和丰收。

节令与文化延续

到了现代,尽管科技飞速发展,天文观测手段不断进步,传统的节令和习俗依然在民间得到了传承。如今,节令不仅仅是农耕的指南,也成为了文化与情感的象征。例如,春节前后的“腊八节”,这一节令起源于古人通过天象的变化来推测冬季时节的气候规律,后来演变为祭祖、祈福的节日。在这个节令中,人们会制作“腊八粥”,用多种食材煮制,寓意着五谷丰登、来年吉祥。

现代人通过节令,依旧在日常生活中体会着天文现象与古人智慧的深刻联系。节令不仅为我们的生活带来了规律,也让我们与祖先的智慧产生了深刻的共鸣。天文现象与节令的结合,不仅是一种文化传承,也是一种对自然规律的尊重与理解。

起名大全

最近更新

- 今日是填蚁穴吉日吗 2025年9月9日填蚁穴是否适宜

- 2025年9月9日几点裱糊字画最合适 裱糊字画吉时查询

- 今日是安香吉日吗 2025年9月9日是不是安香好日子

- 2025年9月9日几点平整道路吉利 平整道路几点是吉时

- 今日是建造鸡舍吉日吗 2025年9月9日适合建造鸡舍吗

- 今日是制造船只吉日吗 2025年9月9日是不是适合制造船只的好日子

- 2025年9月9日几点店铺开张最好 店铺开张几点几分是吉时

- 今日是制作书桌吉日吗 2025年9月9日制作书桌吉利吗

- 2025年9月9日几点打地基最合适 打地基几点几分是吉时

- 今日是孩子认养吉日吗 2025年9月9日孩子认养是不是好日子

- 今日是成服吉日吗 2025年9月9日适合成服吗

- 2025年9月9日几点适合搬入新家 搬入新家几点是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气