冬季养生:如何调整作息迎接寒冷的冬季气候

随着寒冷的冬季来临,气温下降,白昼变短,夜晚漫长。如何在这种气候条件下保持健康、保持活力,是冬季养生的关键。传统的养生理念强调在寒冷的季节调整作息,以适应大自然的变化,从而达到健康养生的目的。本文将从历史和现代的角度,探讨如何通过调整作息迎接寒冷的冬季气候。

农耕文化与冬季作息调整

农耕社会对冬季作息的调整有着深刻的认识。在传统农耕时代,冬季是休养生息的时节。古人深知,寒冷的气候不仅对人的身体健康有影响,也会影响作物的生长和生产活动。冬季的昼短夜长,适宜人们早睡晚起,增加休息时间,以便为春天的劳作储备体力。

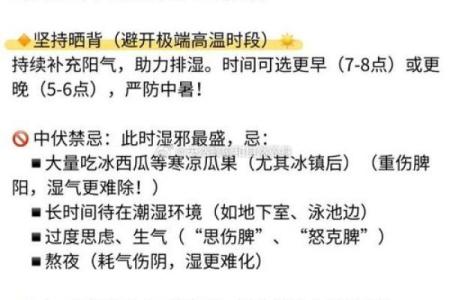

在《黄帝内经》中有云:“冬季藏精,养藏”,这说明冬季是一个“闭藏”的时期,要特别注重保养身体的精气。这个时期,人体的阳气比较弱,容易受到寒气侵袭,因此应该尽量避免熬夜,保持足够的睡眠,有助于增强身体的抗寒能力。古人通常会早早进入温暖的室内,避免在晚上外出,以保全阳气不受寒邪侵犯。

传统习俗中的饮食与活动

在冬季,传统的饮食习惯也有助于调整作息,增强体质。寒冷的季节,人们通常会食用一些温补的食物,如羊肉、牛肉、红枣和桂圆等,这些食物有助于滋补身体,增强抵抗力。此外,冬季常常有食补的传统习惯,食材上也多以“温”性为主,以达到增强体力、保暖的效果。

冬季的传统活动也有助于作息的调整。例如,许多地方会有冬至吃饺子的习惯,认为饺子可以温暖身体、驱寒保暖。又如冬季的冬泳、滑雪等活动,虽然是寒冷季节的运动,但其背后体现了人与自然的和谐相处,适当的户外运动有助于增强体质,调节身体机能,防止过度沉寂。

现代传承与作息调整

随着社会的变迁,现代生活节奏越来越快,但冬季作息的传统智慧依然被许多人传承下来。现代人虽然生活压力大、工作忙碌,但养生意识逐渐加强,特别是在寒冷的冬季,越来越多的人选择调整作息,保证充足的睡眠,并注意饮食的调节。

如今,许多人会选择在冬季适当减少晚上的社交活动,早睡晚起,合理安排时间,既保证了工作的效率,也维护了身体的健康。此外,冬季人们也倾向于选择温暖的环境工作,避免直接暴露在寒冷的室外。这种生活方式不仅符合传统的养生理论,也为现代人应对严寒季节提供了更健康的方案。

在冬季,除了作息调整外,现代人还更注重心理调节。在长时间的阴冷天气下,情绪容易受影响。因此,保持良好的心理状态成为冬季养生的一个重要方面。许多人选择通过阅读、冥想或是轻松的健身活动来缓解压力,确保身心的平衡。

冬季的寒冷天气带来了更多的挑战,但也蕴含着深厚的养生智慧。从古代的农耕文化到现代的生活方式,调整作息、合理饮食、适当运动,已成为适应冬季气候的必然选择。

起名大全

最近更新

- 今天适合举办升学宴吗 2025年9月9日举办升学宴好不好

- 今天适合建造围墙吗 2025年9月9日建造围墙是好日子吗

- 今日是捕捞鱼类吉日吗 2025年9月9日捕捞鱼类是否适宜

- 今天适合乔迁新居吗 2025年9月9日乔迁新居好吗

- 今天适合屋面施工吗 2025年9月9日当天当天可不可以屋面施工

- 今天适合塑造金身吗 2025年9月9日是不是塑造金身的好日子

- 今天适合入住新房吗 2025年9月9日当日入住新房有没有讲究

- 今天适合制作房梁吗 2025年9月9日制作房梁当天可不可以

- 今天适合安葬吗 2025年9月9日是适合安葬的最佳吉日

- 今天适合堵塞蚁穴吗 2025年9月9日堵塞蚁穴是不是黄道吉日

- 今天适合合同签订吗 2025年9月9日合同签订好不好

- 今天适合安放香炉吗 2025年9月9日安放香炉当天黄历吉日吗

- 八字

- 吉日

- 起名

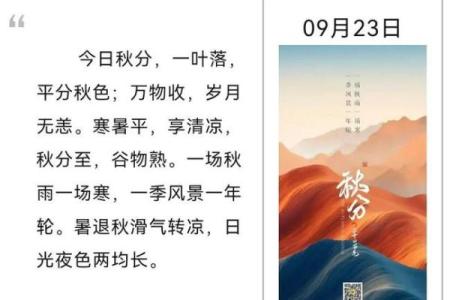

- 节气