从天文角度看:这一天在中国传统文化中的深远影响

自古以来,中国传统文化中对于天文现象的观测和解读,不仅丰富了我们的天文知识,也深刻影响了我们的日常生活和节日习俗。其中,有一个特别的日子,它在农耕天文的基础上,逐渐演变成为具有深厚文化内涵的传统节日。这一天,不仅关乎天文,更关乎饮食、活动,以及典籍中的记载和传承。

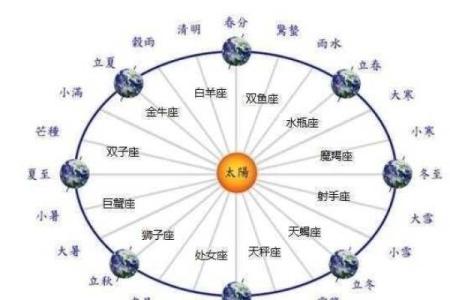

让我们从天文角度来探寻这一天的起源。《黄帝内经》中记载:“日短之至,阴阳之平,日夜均而寒暑平。”这一天,即冬至,是太阳直射南回归线,北半球白天最短、夜晚最长的一天。古人通过观测太阳的位置和昼夜长短的变化,将这一天定为“冬至”,寓意着寒冷的冬季即将过去,温暖的春天即将来临。

在传统习俗方面,冬至在中国有着丰富的饮食文化。古人有“冬至大如年”的说法,认为这一天的重要性不亚于春节。在饮食上,北方有吃饺子的习俗,寓意着“团圆”和“更岁交子”;南方则有吃汤圆、赤豆粥等,寓意着“圆满”和“甜蜜”。这些美食不仅丰富了人们的餐桌,也体现了人们对生活的美好祝愿。

此外,冬至还有许多有趣的活动。在古代,人们会在这一天举行“祭祖”活动,以示对祖先的尊敬和怀念。同时,还有“打雪仗”、“堆雪人”等冬季活动,增添节日的欢乐氛围。

典籍中关于冬至的记载也颇为丰富。如《礼记》中提到:“冬至之夕,祭于寝庙。”可见,冬至祭祖在古代就已经成为了一种习俗。而在《诗经》中,也有“冬至阳生,万物以荣”的诗句,反映了古人对于冬至的重视。

在传承方面,冬至的习俗一直在民间流传。如今,无论是在城市还是农村,人们都会在冬至这一天举行各种庆祝活动。例如,在江苏苏州,人们会在冬至这一天举行“冬至祭”活动,祭拜祖先,祈求来年平安顺利。而在广东潮汕地区,则有“冬至圆”的习俗,家家户户都会煮汤圆,寓意团圆和幸福。

从天文角度看,这一天标志着冬季的结束和春天的到来。在中国传统文化中,这一天不仅关乎天文,更关乎饮食、活动和典籍的传承。无论是吃饺子、汤圆,还是祭祖、庆祝,冬至都承载着人们对美好生活的向往和祝愿。这一天的习俗和传统,将继续在民间流传,成为中华民族文化的重要组成部分。

起名大全

最近更新

- 今日是珠宝开光仪式吉日吗 2025年9月29日珠宝开光仪式合适吗

- 2025年9月27日几点全无禁忌最好 全无禁忌几点是吉时

- 镜字五行属什么?男孩取名的属性优势与文化内涵

- 今日是相亲见面吉日吗 2025年9月24日相亲见面好吗

- 2025年9月27日几点安装机器吉利 安装机器几点是吉时

- 今日是理发好吗 2025年9月22日是适合理发吗

- 2025年9月27日几点看病最合适 看病几点几分是吉时

- 2025年05月08日是否为乔迁黄道吉日 乔迁入宅吉日宜忌

- 今日是牧养吉日吗 2025年9月24日是牧养的吉日吗

- 2025年9月27日几点出殡最合适 出殡几点几分是吉时

- 2025年农历四月初一是否适宜提车? 提车是好日子吗?

- 今日是看病吉日吗 2025年9月26日看病适合吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气