传统节日与自然节令的完美契合

在中华文化中,许多传统节日与自然节令密切相关,二者相互交织,共同塑造了丰富多彩的节庆文化。这种结合不仅体现了中国古人对自然规律的深刻理解,也展示了人类与自然和谐共生的智慧。从农耕社会的节令习惯到现代社会的传承,传统节日不仅仅是一个文化符号,更是一种生活方式和情感寄托。

农耕文化与节令节日的起源

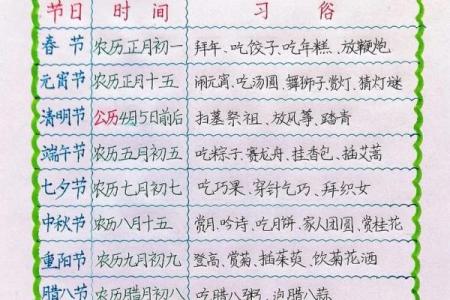

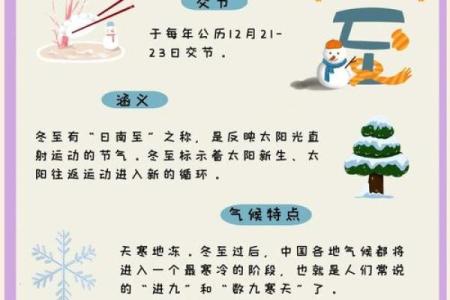

传统节日的形成,与中国古代的农耕文化息息相关。中国古人通过观察天象、气候变化与自然现象,依据农事活动的需要设定了一个个节令和节日。例如,春节是最具代表性的节日之一,通常在冬季的末尾,春天的初始。春天是万物复苏的季节,也意味着播种与希望的开始。农民需要在这一时节准备好春耕,因此春节的日期总是与冬至之后的一段时间相符,常常与二十四节气中的“立春”相重合。

春季的“立春”象征着新的开始,而春节期间,家家户户的庆祝活动也是为了祈求丰收与家族的繁荣。春节习俗中,吃饺子、年糕等象征着团圆与丰盈的食物,传统上也会进行祭祖活动,以示对先祖的敬意并祈求来年的安康与好运。

天文观测与节日活动

在中国古代,天文观测不仅是日常生活的重要组成部分,也直接影响了节日的时间安排。例如,清明节与二十四节气中的“清明”节令密切相关。清明时节,春雨滋润,万物生长,此时正是农民进行春耕的关键时期,清明节成为了祭扫先人、缅怀先人的重要日子。

在清明节,传统习俗中最具代表性的活动便是踏青和扫墓。踏青不仅有助于人们舒展身心,感受大自然的气息,还能体现人与自然的和谐关系。而扫墓则是延续孝道,体现对先人的追思与尊重。此时,清明节的食物也具有特别的意义,食用清明果、青团等,既是对春天食材的利用,也是对自然生长周期的敬畏。

现代传承中的节日与节令结合

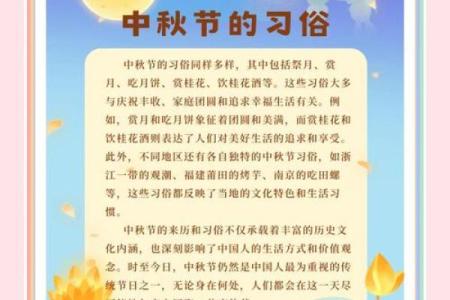

随着社会的发展,传统节日与自然节令的结合在现代社会中得到了新的传承和发展。虽然现代科技让人们的生活方式发生了巨大变化,但许多节日活动依旧保留了与自然节令的紧密联系。例如,中秋节,每年在农历八月十五日举行,恰逢秋季丰收之时。中秋节象征着团圆与丰收,也与秋天的气候和农事周期密切相关。

在现代社会,中秋节不仅是亲人团聚的时刻,也是人们与自然亲密接触的时机。月亮在这一天被赋予了特殊的意义,象征着圆满与和谐。现代人不仅通过赏月、吃月饼等活动延续这一传统,还将其作为连接家庭成员和亲朋好友的纽带。在现代生活中,这一节日延续着对大自然变化的尊重,也反映了人们对美好生活的向往。

传统节日与自然节令的完美契合,不仅展现了古人智慧的结晶,也在现代社会中找到了新的生命力。通过对这些节日和习俗的理解与传承,我们不仅能感受到文化的深厚底蕴,还能更好地与自然保持和谐的关系。

起名大全

最近更新

- 今日是购买狗狗吉日吗 2025年8月11日购买狗狗是不是黄道吉日

- 今日是领养孩子吉日吗 2025年8月11日是否适宜领养孩子

- 今日是经络吉日吗 2025年8月11日经络宜不宜

- 今日是趋向乾位吉日吗 2025年8月11日趋向乾位是否适宜

- 今日是竖墓碑吉日吗 2025年8月11日竖墓碑宜不宜

- 今日是雕塑绘画吉日吗 2025年8月11日雕塑绘画好不好

- 今日是解除婚姻吉日吗 2025年8月11日解除婚姻日子好吗

- 今日是生孩子吉日吗 2025年8月11日是适合生孩子的吉日吗

- 今日是饲养牛只吉日吗 2025年8月11日饲养牛只当日有没有讲究

- 今日是疏通下水道吉日吗 2025年8月11日疏通下水道适合吗

- 今日是种植花卉吉日吗 2025年8月11日种植花卉适合吗

- 今日是移居搬迁吉日吗 2025年8月11日移居搬迁适合吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气