的历史与文化习俗:从春节余庆到节令变迁

春节余庆,是我国传统节日中最为重要的一个,它不仅代表着新年的到来,更承载着丰富的历史与文化习俗。随着节令的变迁,这些习俗也在不断地演变和发展。本文将从春节余庆到节令变迁的角度,探讨这些习俗的起源、传统习俗以及传承。

春节余庆,源于农耕文化。在古代,农耕是人们生活的根本,而春节正是农耕生产的重要转折点。根据《礼记》记载,春节起源于古代的“岁首”,即一年的开始。此时,农民们开始准备春耕,祈求来年丰收。因此,春节的习俗与农耕文化密切相关。

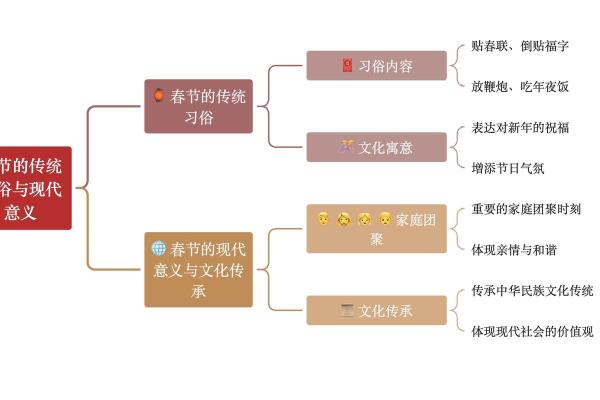

春节的传统习俗丰富多彩,其中饮食和活动尤为突出。在饮食方面,饺子、年糕、汤圆等美食象征着团圆、幸福和美满。饺子寓意着金银财宝,年糕寓意着年年高升,汤圆寓意着团圆美满。在活动方面,放鞭炮、贴春联、挂灯笼等习俗,寓意着驱邪避凶、迎祥纳福。

典籍中记载了众多关于春节余庆的案例。如《诗经》中提到的“岁首”,《礼记》中关于春节的记载,以及《汉书》中关于春节的习俗等。这些典籍为我们了解春节余庆的历史提供了重要的参考。

随着节令的变迁,春节余庆的习俗也在不断地发展。在古代,春节余庆的习俗主要集中在北方地区,如放鞭炮、贴春联等。而随着历史的发展,南方地区的春节习俗也逐渐融入其中,如吃汤圆、舞龙舞狮等。

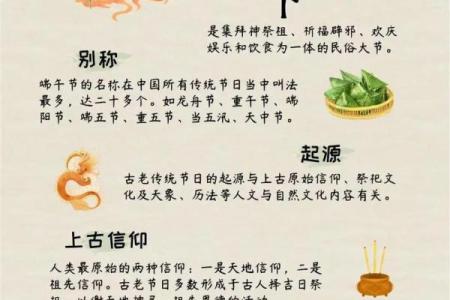

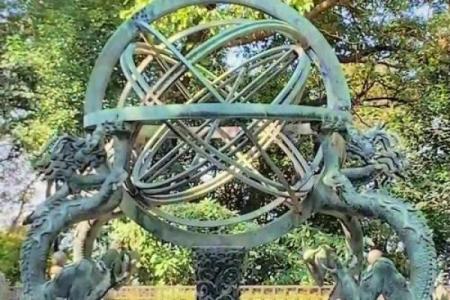

节令变迁对春节余庆的习俗产生了深远的影响。在古代,春节余庆的习俗与天文密切相关。如《汉书》中记载:“岁终,夜半,鸡鸣,以迎岁星。”这说明古代的春节余庆与天文现象有着密切的联系。而随着节令的变迁,春节余庆的习俗逐渐与农耕文化、民间信仰等相结合,形成了独特的文化内涵。

在传承方面,春节余庆的习俗得到了广泛的传播。如今,春节余庆已成为我国最重要的传统节日之一。在春节期间,人们通过各种方式传承着这些习俗,如举办庙会、舞龙舞狮、放鞭炮等。这些活动不仅丰富了人们的精神文化生活,也传承了中华民族的优秀传统文化。

春节余庆从农耕文化起源,经历了漫长的发展历程,形成了独特的传统习俗。在节令变迁中,这些习俗不断演变,成为我国传统文化的重要组成部分。传承和弘扬这些习俗,对于弘扬民族精神、增强民族凝聚力具有重要意义。

起名大全

最近更新

- 今天适合安放磉石吗 2025年8月18日安放磉石当天可不可以

- 今天适合垂钓吗 2025年8月18日垂钓是不是最合适的日子

- 今天适合买小鸭吗 2025年8月18日买小鸭宜不宜

- 今天适合修建厕所吗 2025年8月18日宜不宜修建厕所吗

- 今天适合举办婚礼吗 2025年8月18日举办婚礼日子好吗

- 今天适合坟茔修理吗 2025年8月18日坟茔修理是不是最合适的日子

- 今天适合丧服穿戴吗 2025年8月18日丧服穿戴适合吗

- 今天适合土地神祭祀吗 2025年8月18日是否适宜土地神祭祀

- 今天适合建造围墙吗 2025年8月18日建造围墙是好日子吗

- 今天适合举办升学宴吗 2025年8月18日举办升学宴好不好

- 今天适合店铺开业吗 2025年8月18日店铺开业当天黄历吉日吗

- 今天适合医院就医吗 2025年8月18日医院就医是不是好日子

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气