从农耕到习俗:中国节日背后的生活哲学

中国的节日背后蕴含着深厚的生活哲学,许多传统节日的起源与古代农耕文明和天文现象密切相关。这些节日不仅仅是时间的标记,更承载了对自然、家庭、社会的敬畏与反思。通过研究这些节日的起源、传统习俗,我们可以洞察古人如何通过节庆活动来调整生活节奏、顺应自然规律,以及如何在习俗中融入对生存智慧的理解。

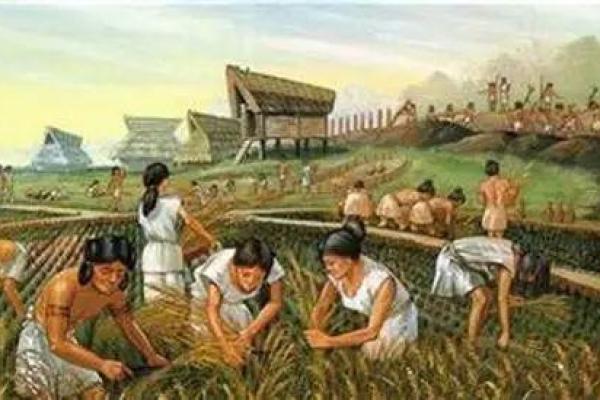

农耕与节日的关系

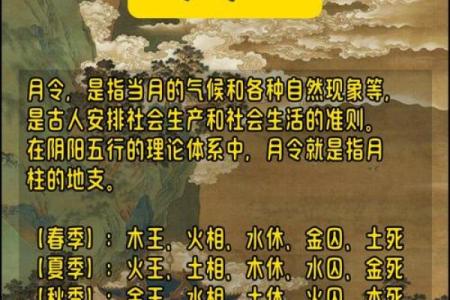

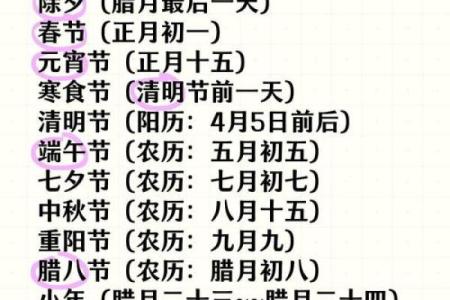

中国古代农业文明的根基,深深植根于自然的变化和天文的规律中。节日作为农耕社会的“时间坐标”,往往与农事周期紧密相连。农耕社会最重要的活动之一便是播种与收获,而节日的设立,正是为了庆祝丰收、祈求风调雨顺。比如,春节这一重要节日,其实就是围绕着农历新年的开始来设立的。古人通过春节来庆祝过去一年的劳作成果,并为新一年的农耕生活祈愿。

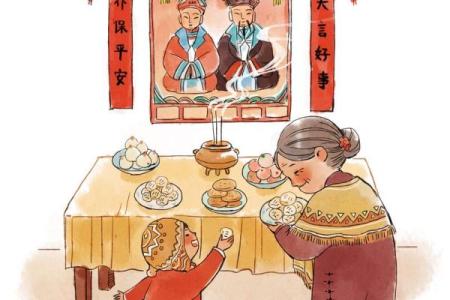

春节的习俗中,吃饺子、放鞭炮等活动,表面上看似是传统娱乐,但其中隐含着对财富和平安的期许。饺子形似元宝,象征着新一年财运的到来;放鞭炮则是为了驱邪避祟,保护家庭免受灾难。这些习俗,实际上体现了农耕社会对生活的哲学:人类要与自然和谐相处,尊重天时,依靠勤劳和智慧获取生存的保障。

天文现象与节日的起源

除了农耕,天文现象也是中国传统节日的重要起源。例如,中秋节与月亮的关系就非常密切。中秋节的设立与秋天的丰收和月亮的盈缺密切相关。古人认为,月亮的圆缺象征着人生的周期,寓意着团圆和分离。每年农历八月十五日,正是秋季收获的时节,也是月亮最圆、最亮的时刻。这个时候,家庭团聚,共享月饼,象征着家庭的团圆和对未来的希望。

在传统习俗中,月饼作为中秋节的代表性食物,其圆形象征着团圆与和谐,寄托了人们对亲情和睦的美好祝愿。而“吃月饼”这一活动也象征着将农耕社会的丰收与人类情感的维系紧密联系在一起。通过这个习俗,古人传达出对时间、家庭、自然的深刻理解:每个人在自然的节律中都不过是渺小的一部分,但通过与家人的团聚和对未来的期许,能够在这个短暂的生命旅程中找到安慰和力量。

现代传承与节日的当代意义

在现代社会,许多传统节日依然被热烈地传承和庆祝。以端午节为例,虽然它起源于古代的农事活动和祭祀传统,但如今的端午节已成为了全社会共同庆祝的节日,更多的是传达对历史文化的敬意以及对家庭和睦的期许。粽子作为端午节的传统食物,象征着对健康的祈愿,同时也融入了现代社会对食品安全、营养等方面的关注。现代人不仅在端午节期间传承传统习俗,还通过这些活动加强了对传统文化的认同与对家族情感的传承。

节日的传承已经不再仅仅局限于古代的农耕生活,它已经成为了现代社会对过去文化的认同与对未来生活的期许。人们在享受节日带来的欢乐时,也在潜移默化中感受着那份与自然、家庭相连的深厚情感。这种从农耕到现代社会的文化延续,既是对传统的尊重,也是对现代生活的重新诠释。

起名大全

最近更新

- 2025年10月22日修剪指甲在几点最合适 修剪指甲的吉时是几点几分

- 2025年10月22日几时归宁最好 归宁几点几分是吉时

- 2025年10月22日几点做寿吉利 做寿吉日吉时查询

- 2025年10月22日几时整理宗谱最好 整理宗谱吉日吉时查询

- 2025年10月22日几时安装大门框架最好 安装大门框架吉时查询

- 2025年10月22日几时观音求子最好 观音求子几点是吉时

- 2025年10月22日几时建造陵墓最好 建造陵墓几点是吉时

- 2025年10月22日几时庙会巡游最好 庙会巡游吉日吉时查询

- 2025年10月22日几点上香祈福最合适 上香祈福几点是吉时

- 2025年10月22日几点买卖经营最合适 买卖经营吉时查询

- 2025年10月22日几时开学仪式最好 开学仪式几点是吉时

- 2025年10月22日几时送葬最好 送葬吉时查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气