的节日与天文现象的完美融合

农历新年的岁月流转,春回大地,百花齐放,在这时节里,我们不仅能感受到节日的热闹和喜庆,还能从其中发现一些与天文现象相互交织的元素。无论是农耕的起源,还是天象的变化,都深刻影响着中国传统节日的形成和习俗的传承。让我们一起来探讨几个典型的历史案例,并看看现代人如何在传统中传承这份天文与节日的深厚联系。

春节与冬至

春节,是中国最为重要的传统节日之一,几乎每个家庭都会进行大规模的庆祝活动。而春节的时间,通常是在每年1月或2月,虽然这个日期看似随意,但实则与天文现象密切相关。春节的确立与冬至这一天文现象紧密相连。

冬至是太阳最南的时刻,也是阳气开始回升的标志。古人通过对天象的观察,认识到太阳的轨迹对农作物生长的影响。冬至后,白昼渐长,阳气回升,意味着春天的到来。因此,冬至便成为了农耕社会的一项重要时节,春节作为冬至之后的一段重要时光,自然成为了庆祝新一年的开始,寓意着“辞旧迎新”。春节的庆祝活动包括祭祖、吃团圆饭等,都是为了祈求新的一年丰收和安康。

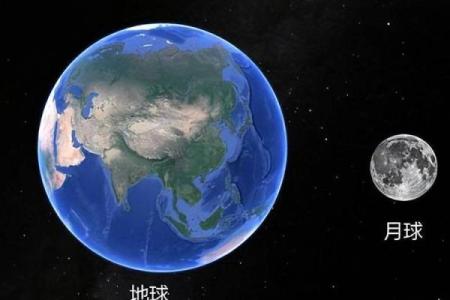

中秋节与月亮

中秋节的来临,意味着秋季的中期,正是农作物即将成熟的时节。这个节日也与月亮密切相关,古代中国人对天文现象的观察使得月亮成为了许多节庆中的重要元素。中秋节的起源,与秋收、农耕密不可分,也与月亮的盈亏周期相互交织。

月亮象征着圆满和团圆。古代的农耕社会通过月亮的圆缺变化来指导农事活动。而在中秋夜,月亮的圆满则是人们对团圆和丰收的象征,寓意着家庭的团聚和对未来的美好期望。与此同时,赏月、吃月饼等活动,也正是沿袭了这一传统。这些习俗不仅是庆祝丰收的方式,也是在天文现象的启发下形成的一种文化习惯。

立秋与秋分的结合

进入现代社会,节日与天文现象的结合仍然在许多传统节庆中得以传承。以立秋和秋分为例,虽然现代社会已经不像古代那样依赖天文现象来指导农业生产,但我们仍能看到这些天文现象与节日活动之间的关联。

立秋标志着秋天的开始,意味着天气逐渐转凉。而秋分则是昼夜平分的时刻,象征着平衡和和谐。在现代社会,立秋和秋分这两个时节依然受到许多人重视。许多地方的人们会在立秋时吃“秋桃”或是举行一些祭祖活动,以祈求家人安康。秋分时节则常常伴随着收获的季节,庆祝丰收的传统习俗依然存在。

这些活动虽然没有古代那般紧密依赖天文现象来指导农业生产,但它们仍然在日常生活中发挥着文化传承的作用。随着社会的发展,现代人在享受传统节日带来的欢乐时,也逐渐理解和感悟到其中蕴含的天文与文化的深厚联系。

节日与天文现象的融合不仅仅是对自然规律的尊重,更是人类对自然变化规律的智慧总结。从古至今,这种传统始终贯穿于我们的文化当中,随着时代的变迁,这些传统的习俗和活动继续影响着我们今天的节庆生活。

起名大全

最近更新

- 今日是养盆栽吉日吗 2025年9月21日养盆栽是不是适合的好日子

- 2025年9月21日几时挖掘墓穴最好 挖掘墓穴几点是吉时

- 今日是修造坟墓吉日吗 2025年9月24日是不是修造坟墓的好日子

- 今日是修补房子吉日吗 2025年9月28日修补房子合适吗

- 2025年9月21日几时神位安放最好 神位安放几点是吉时

- 麻姓女孩温润如玉的名字,温文尔雅的怎么选?

- 2025年9月21日几点牧养羊群最合适 牧养羊群吉时查询

- 今日是厨房移位吉日吗 2025年9月23日能厨房移位吗

- 今日是修理水管吉日吗 2025年9月21日适合修理水管吗

- 2025年9月22日几点成人礼吉利 成人礼吉时查询

- 颠覆传统丹的五行格局新解,重新定义你的性格魅力

- 2025年9月21日几时财神爷祭拜最好 财神爷祭拜几点是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气