端午节与农耕文化的传承:是否该设为法定节日

端午节,这个流传千年的传统节日,承载着深厚的农耕文化底蕴。那么,我们是否应该将其设为法定节日呢?本文将从端午节的起源、传统习俗以及传承等方面进行分析。

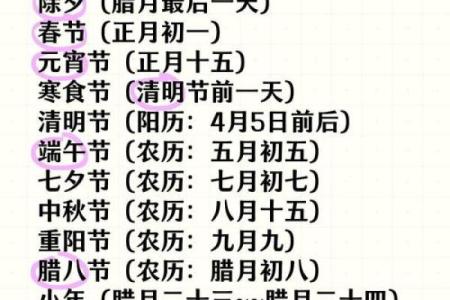

端午节起源于古代的农耕文化。据《史记》记载,端午节最早是为了纪念古代爱国诗人屈原。屈原在楚国为官,因反对秦国侵略而被贬。在端午节这一天,屈原投江自尽,以身殉国。后来,人们为了纪念屈原,便在这一天举行各种活动,如赛龙舟、吃粽子等。这些活动都与农耕文化密切相关。

赛龙舟是端午节最具特色的传统活动之一。据《周礼》记载,龙舟竞渡起源于古代祭祀水神的活动。古代农耕社会,人们依赖江河灌溉,因此对水神有着深厚的敬畏之心。而龙舟竞渡正是为了祈求水神保佑风调雨顺,五谷丰登。此外,龙舟竞渡还有助于增强人民体质,提高凝聚力。

粽子是端午节的传统美食。粽子起源于古代的“角黍”。据《礼记》记载,古代人们在夏至时节,为了防止疾病,会制作一种用竹叶包裹的食品,内含五谷杂粮。后来,人们将这种食品称为“角黍”。到了端午节,人们为了纪念屈原,便将角黍改称为粽子,寓意着屈原的忠诚与坚韧。

端午节的传统习俗不仅限于饮食和活动,还有许多与农耕文化相关的典籍和案例。例如,《黄帝内经》中提到,端午节是“五毒”出没之时,人们需要采取各种措施防止疾病。此外,许多地方还有端午节驱邪避疫的习俗,如佩戴香囊、悬挂艾草等。

在传承方面,端午节已经成为中华民族的重要文化符号。近年来,随着国家对传统文化的重视,端午节得到了越来越多的关注。许多地方纷纷举办各类端午节活动,传承和弘扬传统文化。同时,端午节也成为了促进民间文化交流的重要平台。

端午节作为承载着深厚农耕文化底蕴的传统节日,具有很高的历史、文化和民俗价值。将其设为法定节日,有助于弘扬传统文化,增强民族凝聚力。当然,在设立法定节日的同时,我们也要注重对端午节的传承与保护,让这个古老的节日焕发出新的生机。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气