的节气与天文奇观:如何影响我们的日常生活

在中国传统文化中,节气和天文奇观深深地影响着人们的日常生活。从古代农耕社会到现代的生活方式,这些自然现象的变化不仅仅是自然界的标志,也塑造了人们的饮食、活动乃至思维方式。通过对古代与现代的传承与变化的解读,我们能够更好地理解这些传统如何影响着今天的我们。

节气的起源与农耕社会的关联

节气源于古代中国的农耕社会,最初的目的就是为了指导农业生产。二十四节气的制定与太阳的运行密切相关,通过观察太阳在黄道上的位置变化,人们可以预测不同季节的气候特点,从而决定播种、收获等农业活动的时机。春播、秋收等活动,恰恰是基于这些天文现象的变化。

例如,“立春”这一节气,标志着寒冬过去,春天即将到来,农民会在这一天举行祭祀活动,祈求风调雨顺。而“秋分”则代表着昼夜平衡,天气适宜,是秋收的最佳时机。通过这些节气,农民能够合理安排生产,提高农业产量。

传统习俗中的节气与天文现象

节气与天文奇观不仅仅是指导农业生产的工具,它们还深深渗透到人们的日常生活中,形成了许多富有地域特色的传统习俗。例如,在“冬至”这一节气,冬至的到来意味着一年中白昼最短,夜晚最长。古人会在这一天进行“吃饺子”的习惯,寓意着驱寒保暖,迎接新的一年。

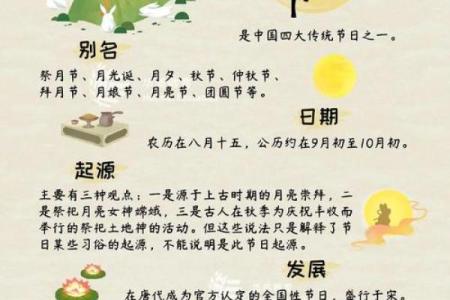

另一例子是在“中秋”节,恰逢天文现象中的满月,人们常常会举行赏月、团圆的活动。通过这些习俗,古人不仅仅是在庆祝节令的到来,更是在表达对自然的尊敬与顺应。无论是吃月饼、赏月,还是团聚一堂,都是基于对天文变化的感知和传承。

现代生活中的节气传承与创新

随着社会的发展,现代人不再像古代那样完全依赖节气来安排农业生产,但节气的文化却依然存在于我们的日常生活中。现代社会的人们依然会在传统节气时节举行特定的活动,尤其是与饮食文化相关的部分。比如,在“春分”时节,许多家庭会制作春饼来迎接春天的到来,象征着新一轮的生命力与希望。在“立冬”时节,吃羊肉汤、火锅等食物依旧是一种习俗,认为这些食物能够帮助御寒,适应寒冷的天气。

此外,现代社会也逐渐将节气与天文奇观结合,用于环境保护和健康调养领域。许多养生课程和书籍开始提倡根据节气变化调整饮食和作息,以顺应自然变化,保持身体的平衡与健康。例如,冬季时节,人体需要更多的热量与能量支持,因此“冬藏”的饮食理念尤为流行。通过这些现代传承,人们不仅在文化上保持了对节气的尊重,也在实际生活中实现了对天文奇观的适应与创新。

从农耕时代的天文指导到现代社会的文化传承,节气与天文现象依然是影响我们日常生活的重要因素。通过对这些现象的观察与感悟,我们不仅能够获得更深的自然认知,也能够在快节奏的现代生活中找到与自然和谐相处的方式。

-

-

传统农耕与节日习俗的交织:如何为现代消费者创造独特体验

农耕与节日习俗的融合自古至今,一直是人类文化的重要组成部分。随着现代社会的发展,这些传统逐渐转变为一种文化体验,成为了消费者寻求独...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 2025年农历四月廿六这日子订婚旺不旺? 今日定下婚约吉利吗?

- 2025年05月04日动土符不符合黄道吉日 今日动土建房能算好日子吗

- 2025年05月11日领证日子有没有选对? 领证合不合适?

- 2025年10月20日几点供奉神像最合适 供奉神像几点是吉时

- 2025年10月20日几时更换房门最好 更换房门几点几分是吉时

- 2025年10月20日几点堵塞洞穴吉利 堵塞洞穴几点是吉时

- 2025年10月20日几时分居生活最好 分居生活几点是吉时

- 2025年10月20日几点上学吉利 上学几点是吉时

- 2025年10月20日几点入棺仪式最好 入棺仪式吉时查询

- 2025年10月20日几时装大门最好 装大门几点是吉时

- 2025年10月20日几时观音祭拜最好 观音祭拜几点是吉时

- 2025年10月20日几点举办百日宴吉利 举办百日宴几点是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气