半年节日如何与养生之道完美融合

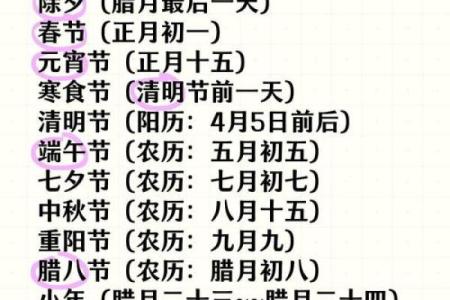

在中华文化的悠久历史中,节令的更替与人们的生活息息相关。从农耕时代到现代,节日不仅是人们庆祝生活的重要时刻,更是与自然和养生之道紧密相连的时机。每年有多个节令,随着季节的变化,人们的饮食、作息和活动也会根据天时地利进行调整,这不仅有助于适应季节变化,更有助于身体的健康和养生。

古代农耕与天文节令的结合

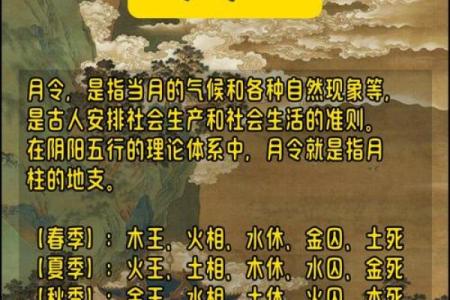

农耕文明的根基使得节日的形成和养生有着深刻的联系。在中国,许多传统节日都源于对自然界的观察,尤其是天文现象,如春夏秋冬的交替、日月的更替等,这些变化直接影响农耕和人们的生活。比如,冬至是阳气开始回升的时刻,古人通过冬至食补,既是为了祈求来年的丰收,也为调节人体的阴阳平衡。此时食物偏向温补,常见的有饺子、羊肉汤等,既符合季节特点,又能加强人体的抗寒能力,帮助保持体内的阳气。

另一个典型的例子是清明节,清明节的起源与祭祖密切相关,而其节令也恰逢春暖花开之际,正是春气旺盛的时节。清明时节,人们普遍进行扫墓祭祖的活动,这不仅是一种情感的传递,同时也是与自然界相融合的一种文化活动。春天是万物复苏的季节,此时养生要注重疏通经络,增强身体的阳气。传统的清明节饮食,如清明果、青团,正是富含营养,且富有清香,符合春季养生的需求。

传统习俗中的养生智慧

除了饮食,传统节日中的各种活动也蕴含了养生的智慧。举例来说,春节作为中国最重要的传统节日之一,包含了丰富的养生文化。春节期间,人们通常会举行一系列的庆祝活动,如舞龙舞狮、放鞭炮、团圆饭等,这些活动不仅是对旧岁的告别,更是身体活动的体现。舞龙舞狮等具有强烈运动性质的活动,有助于促进气血循环、增强体力;而放鞭炮的活动则寓意着驱邪避害,保持健康的身体状态。

更重要的是,春节期间的饮食也是与养生密切相关的。传统年夜饭常见的食物,如鱼、鸡、鸭等,都是营养丰富且易于消化的食物,富含蛋白质和维生素,这些食物在寒冷的冬季能够帮助人们补充能量,增强体力,从而保持身体的健康。

现代社会中的节日养生传承

到了现代,虽然生活方式发生了变化,但传统节日与养生的结合依然延续至今。现代社会中,许多人依然保持着通过节令养生的习惯。以端午节为例,端午节不仅是纪念屈原的节日,还是注重健康养生的重要时刻。现代人依然会在端午节期间食用粽子,并结合划龙舟、佩香包等活动,提升身体的免疫力和抗病能力。

此外,现代的养生观念更加强调结合传统与现代科技,通过科学的饮食、运动和心理调节来保持健康。如今的节日中,人们在享受美食和庆祝的同时,也更加注重食物的营养成分和健康价值。许多人通过现代化的方式,如线上健身课程、智能健康监测等,来确保节日活动中的健康和养生效果。

节日与养生之道的结合,历经千年依然保持着其独特的魅力。无论是古代的农耕文明,还是现代的生活方式,节日总是让人们在庆祝中找到与自然的和谐共处,也让养生的智慧通过每一年的传承,得以继续影响着我们的健康生活。

起名大全

最近更新

- 2025年10月22日修剪指甲在几点最合适 修剪指甲的吉时是几点几分

- 2025年10月22日几时归宁最好 归宁几点几分是吉时

- 2025年10月22日几点做寿吉利 做寿吉日吉时查询

- 2025年10月22日几时整理宗谱最好 整理宗谱吉日吉时查询

- 2025年10月22日几时安装大门框架最好 安装大门框架吉时查询

- 2025年10月22日几时观音求子最好 观音求子几点是吉时

- 2025年10月22日几时建造陵墓最好 建造陵墓几点是吉时

- 2025年10月22日几时庙会巡游最好 庙会巡游吉日吉时查询

- 2025年10月22日几点上香祈福最合适 上香祈福几点是吉时

- 2025年10月22日几点买卖经营最合适 买卖经营吉时查询

- 2025年10月22日几时开学仪式最好 开学仪式几点是吉时

- 2025年10月22日几时送葬最好 送葬吉时查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气