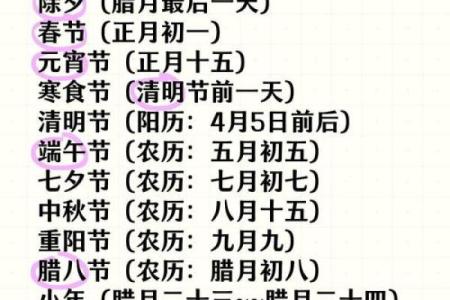

古代节日名称大全:养生智慧融入的传统节日

中国传统节日不仅有着悠久的历史,而且在这些节日中蕴含着丰富的养生智慧。从农耕社会的节令变化到天文现象的变化,古代人民通过节日活动调节身心,适应自然,保养健康。节日习俗中融入了丰富的饮食文化和运动活动,形成了独特的养生理念,直至今日,仍然对现代生活产生深远影响。

一、立春:迎春养生,顺应季节

立春作为二十四节气中的第一个节气,标志着春季的到来。古代人通过观察天文现象,如太阳进入黄经315度,确定了立春的时刻。这一天,天寒地冻逐渐开始回暖,万物复苏。立春节气的养生智慧,首先体现在饮食和作息上。

《黄帝内经》提到,春季为肝气旺盛的时节,人们应当养肝护肝,避免过度劳累和情绪波动。古代人根据这一理论,立春时节会食用一些具有清热解毒作用的食物,如春笋、青菜等,帮助调整体内的阴阳平衡。此外,立春时节人们还有“春捂”习俗,通过适度的穿衣来保温,以免春寒突袭。

立春的传统活动,如迎春的庙会和舞龙舞狮,不仅是庆祝春天的到来,也是通过适当的运动,促进血液循环和身体代谢,增强体质。这些活动不仅富有趣味,还符合养生的原则,有助于人们调节身体和心态。

二、冬至:阴阳交替,调节气血

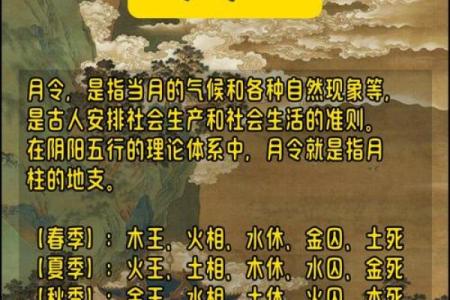

冬至是二十四节气中的最重要节气之一,它标志着阳气的回升和阴气的衰退。古人将冬至视为重要的养生节点,因为这一天白昼最短,夜晚最长,体现了阴阳的交替。冬至的养生核心思想是顺应自然规律,补充气血,保持身体的平衡。

冬至节气的传统饮食以补充阳气为主,传统上,冬至食用的食物多以羊肉、鸡肉等温补食材为主,有助于补充冬季消耗的能量。《本草纲目》中提到,羊肉性温,具有温补肾阳、温中驱寒的作用,正适合冬至时节食用。冬至还常有吃饺子的习俗,象征着包裹着温暖和健康。

在活动上,冬至时人们常通过家庭聚会、祭祖等形式来强化家庭和谐,同时,冬季也是适合进行轻度锻炼的时节。传统的冬至祭祀活动也有其养生意义,它帮助人们调节心理,减轻冬季带来的寒冷和抑郁情绪。

三、冬至养生与当代生活的结合

随着时代的发展,古老的节日养生智慧并未消失,而是与现代生活相结合,形成了新的养生方式。在现代社会,许多人仍然遵循冬至吃饺子的习惯,但更多的现代人开始关注冬季如何通过科学的饮食来增强体质。

例如,在现代社会,人们逐渐意识到冬季应增加维生素D的摄入,而这一点在传统节日中并未完全体现。随着人们对健康知识的了解增加,冬至时节,人们除了吃羊肉和饺子外,还会通过摄入鱼类、蘑菇等食物,补充足够的营养。同时,现代城市人也将冬至作为一种放松和休养的时机,选择进行瑜伽、太极等轻运动,以帮助身体保持活力,提升免疫力。

这些现代的冬至养生活动延续了古人顺应天时、调养身心的传统,并结合现代人的健康需求,构建出了一种既适应季节变化,又符合现代生活方式的健康理念。

通过了解和继承这些传统节日中的养生智慧,我们不仅可以领略古人如何与自然和谐相处,还能够在现代社会中应用这些智慧,保持身体的健康与活力。

起名大全

最近更新

- 女孩名字用眉字:从出生时间看五行属性的精准匹配

- 男孩用彬字取名:五行平衡与寓意美好的双重标准

- 2025年农历四月初一提车合不合适? 提新车吉日指南

- 改变命运的钥匙:官星命理中的误区与真相

- 2025年05月04日能否作为动土黄道吉日? 动土建房算好日子?

- 2025年农历三月廿四安门能算好日子吗? 安装大门是好日子吗?

- 2025年农历四月廿一是否为装修黄道吉日 装修开工算不算好日子?

- 郭姓女孩灵韵悠长的名字,温文尔雅的怎么选?

- 如何改变杨幂女儿命运?八字命理给你答案

- 2025年农历四月廿一装修符不符合黄道吉日 装修动工能行吗

- 缺水五行格局破解:颜色搭配,让你的生活焕然一新

- 2025年05月23日订婚趋吉避凶了吗? 今天定下婚约合不合适?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气