传统民族节日背后的农耕文化与习俗探秘

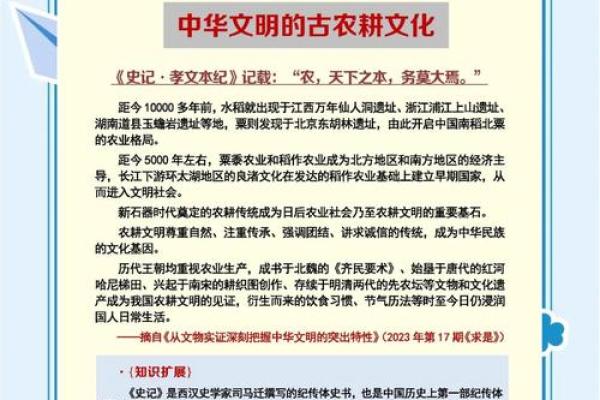

农耕文化是中华民族历史悠久的重要组成部分,它不仅体现在农业生产中,也深深融入到节日的习俗与庆典之中。传统节日往往有着丰富的农耕文化背景,通过这些节日,我们可以窥见古人如何通过天文和农耕的智慧来调节生活,保持与自然的和谐关系。以下两个历史案例和一个现代传承将帮助我们了解农耕文化对节日习俗的深远影响。

一、春节与农耕文化的渊源

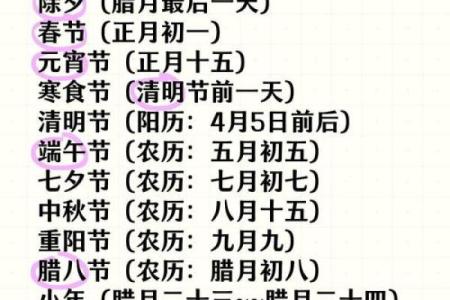

春节,作为中国最重要的传统节日,其起源可追溯至农耕社会的岁时节令。在古代,春节是为了迎接新一年的农耕季节的开始,象征着一年的收成与希望。春节的前夕,家家户户都会进行“除旧迎新”的大扫除,意味着清除去年的晦气,迎接新一年的好运。这一习俗与农耕文化紧密相关,因为古人相信,通过净化环境和心灵,能够确保来年的农作物顺利生长。

春节的传统饮食习俗也反映了农耕文化的深刻影响。饺子是春节餐桌上的必备食品,它的形状像元宝,寓意着财富与吉祥。而在南方,汤圆成为团圆的象征,象征着家人团聚和丰收。无论是北方的饺子,还是南方的汤圆,都离不开农耕社会对丰收的美好期许。春节期间的舞龙舞狮、放鞭炮等活动,也有着驱邪祈福的含义,展示了人们对农业生产顺利的渴望。

二、端午节与天文农耕的结合

端午节的起源与古代的农业祭祀活动密切相关。根据《左传》记载,端午节源于古人祭祀屈原和农耕神祇的传统。这个节日通常发生在农历五月初五,而这一时节正是麦收和早稻播种的关键时刻。在古代,农民们认为此时天文和气候对农作物的生长至关重要,因此通过祭祀活动来祈求神灵保佑农业丰收。

端午节的传统习俗,如吃粽子、赛龙舟,都是与农耕文化息息相关的。粽子的包裹形态象征着对谷物的保护,传统上粽子用来祭祀土地神,祈求五谷丰登。而赛龙舟活动源于古代的水上祭祀活动,龙舟象征着水神,赛龙舟不仅是为了纪念屈原,也寓意着驱逐病灾,保障水稻的丰收。通过这些节日习俗,端午节成为了农耕文化与天文信仰交织的象征。

三、现代节日传承中的农耕文化

进入现代,虽然农业生产方式发生了巨大的变化,但农耕文化依然通过节日得以传承。如今的春节和端午节,仍然保留着丰富的农耕文化习俗,并在现代社会中焕发出新的生机。许多人在节日时仍然选择回归乡村,亲自参与传统的节庆活动,感受农耕文化带来的生活意义。

此外,现代人对于节日食品的选择和烹饪方式,也传承着古老的农耕理念。许多年轻人开始在节日时手工制作粽子、包饺子,尽管这与现代的快节奏生活有所背离,但这种行为不仅是对传统习俗的尊重,也是对农耕文化的一种继承。通过这些活动,现代人重新认识到与土地、与自然的紧密联系,节日成为了人们与自然界和谐共生的象征。

农耕文化和节日习俗之间的关系深刻而复杂。从历史到现代,节日的每一个习俗背后都承载着对土地、对天文、对自然的敬畏与热爱。尽管时代不断变化,但农耕文化始终在这些节日中得到延续,提醒我们不忘初心,珍惜自然与农业所赋予的一切。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

传统农耕与节日习俗的交织:如何为现代消费者创造独特体验

农耕与节日习俗的融合自古至今,一直是人类文化的重要组成部分。随着现代社会的发展,这些传统逐渐转变为一种文化体验,成为了消费者寻求独...

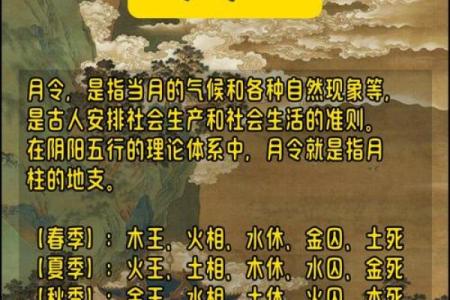

24节气

起名大全

最近更新

- 解析於字五行属什么?女孩取名如何巧用於字

- 2025年05月14日是否属于搬家吉日? 搬家入宅能行吗

- 2025年05月18日装修日子有没有选对? 今日装修有问题吗?

- 2025年05月14日搬家行吗? 搬家入伙吉日宜忌

- 姓昌风格独特的女孩名字,如何取才显灵动聪慧?

- 敬字五行属什么?男孩名字中敬字的寓意延伸

- 2025年农历三月廿四是否为安门黄道吉日 今日装大门有没有问题?

- 2025年农历四月十四领证符不符合黄道吉日 今日登记领证有没有问题?

- 孜孜不倦的力量:颠覆传统,用五行格局反而提升你的学习效率

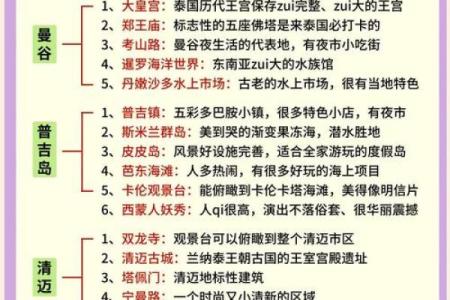

- 的泰国,如何通过节庆感知古老的天文智慧

- 暗藏玄机:琼瑶命理揭示命运背后的真相,颠覆你的认知

- 2025年04月27日是否宜开业? 今日开张是好日子吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气