从回民节日看中国少数民族的农耕智慧

回民节日作为中国少数民族文化的重要组成部分,承载着丰富的农耕智慧。通过对回民节日的研究,不仅可以深入了解回民的传统习俗,还能揭示其背后的农耕及天文知识。这些节日活动和饮食习俗,不仅是信仰的体现,也与当地的自然环境、农业生产密切相关。

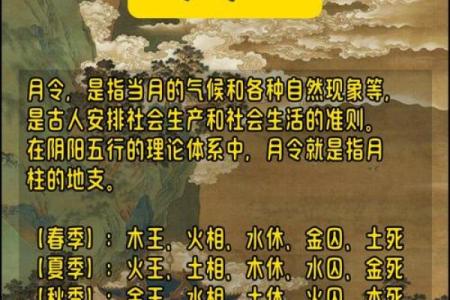

农耕与天文的联系

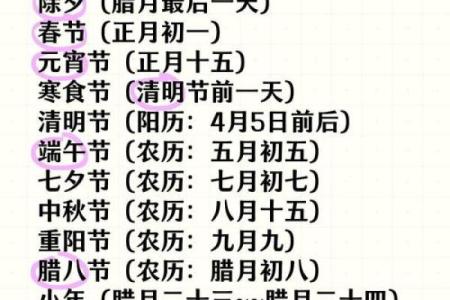

回民的节日多与农耕活动息息相关,尤其是与季节的更替、农田的耕作周期紧密结合。许多回民节日的日期选择,与天文现象如太阳、月亮的运动规律紧密相连。例如,回民的“古尔邦节”,是根据伊斯兰教的日历和天文计算确定的时间。节日的日期通常选择在丰收的季节后,这一时间的选择不仅符号着农耕结束时的庆祝,也体现了古代农耕社会对天象的重视。

历史上,回民们的节庆安排常常依据太阳、月亮的位置、气候变化来安排农事活动。月亮的盈亏、星象的变化被视为农业活动的“时令指南”。这一点在《真理格言》一书中有所提及,书中提到“月相引导播种,星辰示意收成”,反映了古代农民通过观察天象预测农作物生长的规律。

节日饮食与农耕智慧

回民节日的饮食习惯反映了他们的农业生产和季节变化。例如,“开斋节”前后,回民通常会制作一种传统食品“牛羊肉馅饼”,这种食品的制作和食用时机,恰好与农业的收获季节相吻合。牛羊肉的使用,不仅象征着富裕与丰收,也代表着回民社会对畜牧业的依赖。

此外,回民的节日习俗中有许多与五谷和粮食收成密切相关的传统。例如,“古尔邦节”期间,回民家庭会使用丰收的农作物来祭祀天地,感恩大自然的恩赐。此种习俗不仅仅是宗教仪式,更是体现了回民重视农业生产、敬畏自然的农耕智慧。每年丰收的时间,回民通过食物的分享,表达了对自然的感恩之情,反映了与自然和谐共生的农耕理念。

传统与现代的传承

在现代,回民节日的农耕智慧仍在一些地区得到传承和发扬。随着社会的发展,许多传统习俗虽然有所简化,但回民们依然注重与农事活动相关的节庆安排。在一些地方,回民农民仍然会根据节气变化调整播种和收获时间,以确保农业生产的最佳效果。

例如,在内蒙古的回民地区,农民在传统节日“春节”时,依然会遵循先祖的农耕智慧,选择合适的时间进行农田耕作和播种。而回民的传统饮食,也依然保持着与农业生产的密切联系,节日期间,家庭会依据丰收季节的变化,准备适合当季的食物,如各种根茎类蔬菜和新鲜的畜禽肉类,展现了现代社会中的农耕智慧和生活方式。

此外,回民的节日习俗在今天的农业科技支持下,逐渐与现代农业技术结合,形成了一种新的节庆文化。例如,通过现代气象预测和农历的结合,回民农民能够更加科学地规划农田耕作和节日庆祝活动。

从回民节日中可以看到,农耕智慧不仅仅体现在农业生产的技巧上,还渗透在节庆的时间安排、饮食习惯以及社会生活中。这些节日习俗不仅是宗教信仰的体现,也是对自然和农业生产规律的深刻理解与尊重,成为回民文化中不可或缺的重要部分。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

传统农耕与节日习俗的交织:如何为现代消费者创造独特体验

农耕与节日习俗的融合自古至今,一直是人类文化的重要组成部分。随着现代社会的发展,这些传统逐渐转变为一种文化体验,成为了消费者寻求独...

24节气 -

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气