感受民间习俗的独特魅力

在中国广袤的大地上,民间习俗充满着丰富的色彩,它们往往与农耕文化、天文现象密切相关,承载着人们的生活智慧与情感寄托。无论是传统节庆、饮食习惯,还是民间活动,都深深地植根于历史的土壤之中,代代传承,形成了独特的文化景观。

农耕文化中的习俗起源

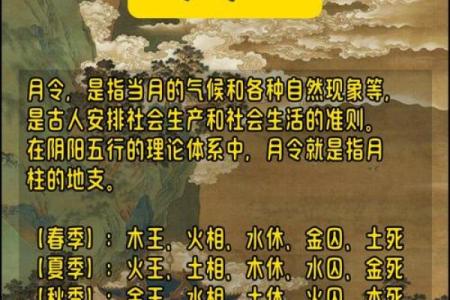

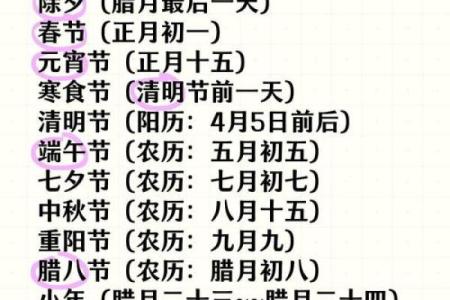

中国的农业社会往往将天文现象与农耕节令紧密结合,民间的很多传统习俗都与此相关。比如,春节期间的“祭灶”习俗便与古代农耕文化中的天文观测有关。在古人眼中,灶神是家家户户的保护神,负责一年的五谷丰登。而农耕的年轮,则是按照农历来定的。春节之前,家家户户都会举行祭灶活动,寓意着告别旧的一年,迎接新的开始。这一习俗不仅表达了对自然的敬畏,还体现了古人通过观察天象来合理安排农业生产的智慧。

同样,秋收时节的“中秋节”也是与农耕文化紧密相连的。古人认为,中秋是农事最为繁忙的时刻,月亮代表着丰收与团圆,而月饼则成为了象征团圆与富足的食物。每逢中秋,人们在这一天夜晚,共赏圆月、吃月饼,传递着对美好生活的向往和祝愿。

饮食习俗与传统节庆

民间的饮食习俗,尤其是在节庆时,往往富有象征意义。例如,在端午节,人们吃粽子、赛龙舟,便是源自远古祭祀的传统。传说屈原投江自尽,百姓为了纪念他,纷纷划船去捞他,而粽子是为了防止鱼虾吃掉屈原的遗体。如今,端午节的活动已不再局限于这一层纪念,更是乡亲间表达团结、祈求平安的时刻。

而农历新年的“团圆饭”,则是另一个典型的饮食习俗。无论身处何地,家人都会尽量回到家乡,与亲人一起共度这顿象征着团聚的饭菜。传统上,年夜饭的菜肴讲究“年年有余”,每道菜都寄托着对未来一年的美好期许。

现代的传承与发展

随着社会的发展,很多传统习俗面临着消失的风险。然而,一些地方仍然在努力传承这些珍贵的文化遗产。例如,在某些农村地区,年轻人虽然外出工作,但在春节期间,仍然会参与到家乡的“祭灶”活动中。与此同时,随着网络的普及和文化的全球化,这些传统习俗也通过各种现代媒介重新焕发了活力。许多城市的年味越来越浓,民间的节庆活动如灯会、庙会等重新吸引了年轻人的关注。

另外,民间工艺品的传承也是一种现代化的展现。例如,剪纸、刺绣等传统工艺,不仅在农村中得到保留,也成为了现代城市生活的一部分。许多人通过网络学习这些传统技艺,并将其融入到日常生活中,既保持了传统的韵味,又赋予了它们新的生命力。

通过这些习俗和活动的传承与创新,民间文化不断得到延续。它们不仅仅是简单的历史遗留物,而是与现代生活紧密相连,反映了人们对美好生活的追求与向往。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

传统农耕与节日习俗的交织:如何为现代消费者创造独特体验

农耕与节日习俗的融合自古至今,一直是人类文化的重要组成部分。随着现代社会的发展,这些传统逐渐转变为一种文化体验,成为了消费者寻求独...

24节气

起名大全

最近更新

- 解析於字五行属什么?女孩取名如何巧用於字

- 2025年05月14日是否属于搬家吉日? 搬家入宅能行吗

- 2025年05月18日装修日子有没有选对? 今日装修有问题吗?

- 2025年05月14日搬家行吗? 搬家入伙吉日宜忌

- 姓昌风格独特的女孩名字,如何取才显灵动聪慧?

- 敬字五行属什么?男孩名字中敬字的寓意延伸

- 2025年农历三月廿四是否为安门黄道吉日 今日装大门有没有问题?

- 2025年农历四月十四领证符不符合黄道吉日 今日登记领证有没有问题?

- 孜孜不倦的力量:颠覆传统,用五行格局反而提升你的学习效率

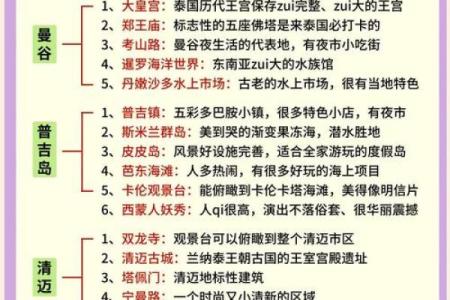

- 的泰国,如何通过节庆感知古老的天文智慧

- 暗藏玄机:琼瑶命理揭示命运背后的真相,颠覆你的认知

- 2025年04月27日是否宜开业? 今日开张是好日子吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气