冬至吃年糕,养生驱寒的节令美食

随着气温逐渐降低,冬至时节的到来不仅标志着一年中白昼最短、夜晚最长的时刻,也成为了传统节令美食的重要时机。尤其是年糕,作为冬至期间的代表性食物,不仅具备驱寒暖身的功效,还承载着丰富的文化内涵。年糕在冬至的食用,源自于农耕文明和天文变迁,深深植根于中国传统的养生观念中。

农耕文明中的年糕象征

年糕的食用习惯起源于中国古代的农耕文化。冬至是一个与农历周期密切相关的节令,它标志着阳气的回升和新一轮农耕季节的开始。古人认为,冬至过后,太阳开始从“阴”转向“阳”,这是天地间阳气回升、万物复苏的关键时刻。根据《周礼》中的记载,冬至时节的祭祀活动和节令食物主要是为了祈求来年五谷丰登、家人安康。年糕以“年”谐音,象征着“岁岁平安”,也是对农事丰收的美好祝愿。它的粘性寓意着团圆与和谐,象征着家族的紧密联系与顺畅运转。

冬至食年糕的习惯,随着时间的推移逐渐演化成一种文化符号。年糕的制作工艺和食材的选择也与农耕活动息息相关。比如,年糕中使用的糯米象征着丰收,黏性强的特点寓意着稳固与长久,正如人们对于安稳生活的渴望。

天文变迁中的年糕文化

从天文学的角度看,冬至是太阳一年中运行轨迹的转折点。在中国古代,冬至被视为一个天文学上的重要节日,常常与天地变化、宇宙运行紧密相关。依据《易经》和《黄帝内经》的记载,冬至不仅是气候变化的节点,也是调节人体阴阳平衡的最佳时机。在这个时节,吃年糕成为一种养生之道。

冬至时食用年糕的另一层含义在于驱寒。年糕热腾腾的蒸煮方式,搭配丰富的食材,能够在寒冷的冬季为人们提供足够的热量和营养。年糕通常会与红枣、桂圆等温补食材一同烹制,形成了一道美味的“养生餐”。这些食材不仅能够驱散寒气,还能起到增强免疫力的作用,正如古人所言,“冬至补肾,养生驱寒”。

传统与现代传承的结合

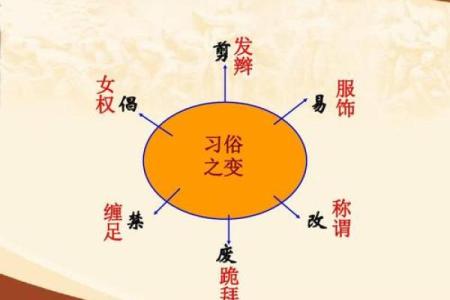

在现代社会,冬至吃年糕的习俗仍然盛行,且有了更多的创新与融合。许多人会在冬至前夕全家一起包制年糕,这种活动不仅是一种家庭团聚的象征,更是对传统文化的传承与发扬。年糕的食材也在不断创新,加入了黑芝麻、红豆等多种新颖元素,不仅增加了口感的多样性,还丰富了年糕的营养价值。

在一些地区,年糕的形态与食法也有所不同。在江南一带,冬至时常见的是糯米年糕,表面会撒上一层甜糖,软糯可口。而在北方,年糕则多与菜肴一同烹制,成为一道主食。这些变异和创新,使得年糕不仅仅是冬至的节令美食,更成为了跨越时空的文化载体,体现了传统与现代的融合。

通过这些历史和现代的习俗传承,年糕已经超越了单纯的食物意义,成为了人们在冬至时节表达家族团聚、对未来祝愿的文化符号。年糕的制作与食用,不仅是对旧岁辞别的仪式,也是对新年的期待与祝愿。无论是从农耕文化的角度,还是从天文变化的视角,年糕在中国传统节令中的地位不可忽视。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

儿童节的文化习俗:从古至今,孩子们如何庆祝这个特别的日子

儿童节作为一个特殊的节日,承载着不同文化和历史的烙印。从古至今,这一天成为了孩子们释放欢乐、表达梦想的时刻。随着时间的推移,各国的...

24节气 -

起名大全

最近更新

- 今天适合祭祀吗 2025年9月22日对于祭祀来说是不是黄道吉日

- 今天适合移徙迁居吗 2025年9月23日是不是移徙迁居最合适的日子

- 今天适合祭祀财神吗 2025年9月25日祭祀财神好吗

- 今天适合磉石安放吗 2025年9月26日磉石安放当天黄历吉日吗

- 今天适合移动神位吗 2025年9月24日合适移动神位吗

- 今天适合纺织布料吗 2025年9月21日是适合纺织布料最佳的吉日吗

- 今天适合种植花卉草木吗 2025年9月23日种植花卉草木当日有没有讲究

- 今天适合立书面协议吗 2025年9月22日适合立书面协议吗

- 今天适合种植花卉吗 2025年9月28日种植花卉好吗

- 今天适合竖立墓碑吗 2025年9月24日竖立墓碑宜不宜

- 今天适合移徙吗 2025年9月21日是不是移徙最合适的日子

- 今天适合种植花卉吗 2025年9月29日种植花卉好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气